在線微課|茶事中國——茶文化學習之茶味自然(貳)

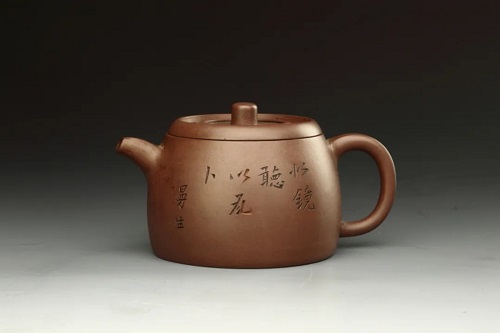

撮泡法的盛行,也帶動了飲茶茶具的發展,紫砂壺也在此時廣泛流行。紫砂茶器在于宋代就已出現,北宋詩人梅堯臣曾用“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春華”的詩句表達出他對紫砂茶器的贊美。到了明代中期,由于紫砂器自身的特點、文人雅士的推崇、飲茶之風的興盛和散茶的流行等多種原因,盛產于無錫宜興的紫砂茶器逐漸大放光彩。

明 陳用卿制紫砂提梁壺

紫砂器具有雙氣孔結構,透氣性好,能夠吸收茶汁。即使在使用一段時間后,往空壺里注水也能散發茶香。明代周高起在《陽羨茗壺系》中稱宜興紫砂壺“能發真茶之色、香、味”。明末文人文震亨在其《長物志》中也說:“茶壺以砂者為上,蓋既不奪香,又無熟湯氣。”此外,紫砂茶器的冷熱急變性好,這也是一般陶瓷器所不能比擬的。

明 時大彬如意紋蓋三足壺 出土于無錫甘露鄉明代墓中

同時,紫砂不施釉彩,通體散發著一種溫潤柔和的天然本色,表現出“外類紫玉,內如碧云”的狀態。而隨著時間的推移和反復擦拭,紫砂壺可以日趨呈現出一種妙不可言的寶光。因此,紫砂茶器也受到了明代以后文人雅士的爭相收藏。許多文人都在宜興定制紫砂茶壺,包括明代著名書畫家董其昌、文學家趙宦光等等。他們的文化品位和藝術審美也影響著紫砂壺器型的發展。

清 邵景南制、陳曼生刻紫砂井欄壺

明人飲茶,不僅講究茶器的精巧,還講求環境風雅。朱權在《茶譜》講過:“或會于泉石之間,或處于松竹之下,或對皓月清風,或坐明窗靜煽,乃與客清談款話,探虛玄而參造化,清心神而出塵表。”文人雅士以茶會友,以茶問道。一杯清茶,也成為了他們與天地交心的媒介。

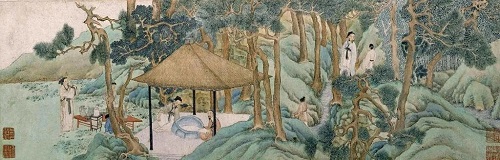

文征明在《惠山茶會圖》中就記錄了自己與友人一次茶事雅集。他們相約在清明時節游覽無錫惠山,在“天下第二泉”的二泉亭下飲茶。畫中蒼松停云,群石環繞,兩位高士坐于井亭之中,一人展卷,一人觀卷,亭外有兩個童子正在侍奉茶爐。遠處又有兩位高士倚石對談。山澗蟲鳴、松間風聲,合著煮茶水沸之聲呼之欲出。

明 文征明《惠山茶會圖》現藏于故宮博物院

同時,明人飲茶也頗接地氣,民間茶肆、茶坊遍及街頭巷尾。《儒林外史》中曾提過:“廟門口擺的是茶桌子。這一條街,單是賣茶就有三十多處,十分熱鬧”。張岱的《陶庵夢憶》也有提到明末的茶館,“泉實玉帶,茶實蘭雪、湯以旋煮,器皿時滌,無穢器、其火候,有天合之者。”可見哪怕是尋常路邊茶肆,喝茶也追求茶、水、器的清雅潔凈。對明人來說,喝茶已經是一件雅俗共賞之事,既有清逸之高標,亦有接地氣的歡喜。

時至今日,明代人的飲茶方式,依然影響著我們。茶也成為了每個中國人觸手可及的風雅,我們在茶氣氤氳間觀照自己的內心,品味人生。