釋疑5G

自去年10月31日,工信部副部長陳肇雄宣布5G商用啟動,我國正式進入了5G時代。與此同時,5G作為“新鮮”事物,每個人心中都還或多或少存在著疑問。下面,我們就來回應一下關于5G的幾個熱點問題。

5G通信會影響全球氣象監測嗎?

如果新搬來的鄰居一直吵吵鬧鬧,讓你每日飽受噪聲干擾,你會怎么做呢?找警察?

這似乎是一個不錯的選擇,然而,警察協調的結果未必總能讓人滿意——同樣的問題,如今也困擾著全球的氣象監測系統,而這個讓它們心煩意亂的新鄰居不是別“人”,正是我們耳熟能詳的5G通信。

此前,以美國國家航空航天局、美國國家海洋和大氣管理局等權威機構為代表的西方科學家宣稱,5G這位“鄰居”所使用的23.8GHz-24GHz(吉赫茲)頻段由于過于臨近全球氣象衛星監測所用頻段,會嚴重干擾其數據監測的準確性,因而呼吁“警察”——國際電信聯盟出手進行協調。

去年11月22日,“警察”協調的結果出來了:國際電信聯盟在2019世界無線電通信大會通過了一項“兩步走”保護協議,進一步明確5G帶外無用射頻限值規范,細化了對5G信號噪音干擾的規定,要求自協議生效之日起至2027年9月1日,運營商必須將5G信號的雜音干擾控制在-33dBW(分貝瓦)以內。此后,該上限將收緊至-39dBW。dBW是衡量信號噪音的單位,數值越小表明控制越嚴。

對此,國際電信聯盟表示希望通過這一限制,協調全球氣象監測和5G技術發展二者之間的關系,以期既能保障氣象衛星監測的正常運行,又能幫助5G運營商減少開發與推廣過程中潛在的阻礙。然而,面對這樣一份“調解書”,天文學家和氣象學家顯然是不滿意的。

“過于寬松的限制”vs“權衡利弊的結果”

據了解,此次通信大會結束后,全球氣象組織秘書長Petteri Taalas就致信國際電信聯盟秘書長趙厚麟,表達了自己的擔憂。他指出,國際電信聯盟所給出的這一標準遠不及全球氣象組織此前提的建議標準,甚至連過去4年國際電信聯盟內部調研所得的標準都達不到。

“根據《國際無線電規則》規定,(23.6 GHz-24 GHz)該頻段由于其特殊的物理特性和信號屬性,是具有不可取代性的,它是一種重要的自然資源,就算是來自無源傳感器的低等級干擾都會降低該頻段信號的質量,而且在多數情況下,這些傳感器是無法區分自然輻射和人造輻射的”。在Taalas看來,5G擠占科研所用的這一黃金頻段,其影響之大不容忽視,因為此類信號干擾“恐導致現有30%-40%的正常預測失靈”。

對此,美國無線電頻譜共享科學顧問Renee Leduc也表達了相同的擔憂。據了解,根據美國國家航空航天局和美國國家海洋和大氣管理局的最新調查數據顯示,至少需要將5G基站的噪聲干擾限制在-52.4dBW,才能基本保障正常的大氣水汽監測。

然而,在國際電信聯盟顧問David Botha看來,-33dBW和-39dBW這兩個上限,已經是一個“協調了所有成員國意見、經由多方權衡”而得的標準。對于規定公布之后產生的爭議,Botha直言:“在我們看來,這兩個數值足夠用來保護氣象衛星系統和地球探測衛星系統——雖然我們發現,還是有人對此存有異議。”

▲美國NOAA 的GOES-R 氣象衛星(圖片來源:NASA)

“鬧鄰”在側,5G的噪聲干擾會有多大?

在氣象學家和天文學家眼里,23.6GHz-24GHz頻段對于地球觀測尤其是氣象觀測至關重要:大氣中的水汽能釋放出微弱的信號,氣象學家可以通過監測水汽輻射的數據推算出大氣濕度,并以此為基礎預測全球的降水、波浪高度、熱帶氣旋和冷空氣的軌跡等,為人類的生活、科學研究甚至是軍事戰備提供決策依據。

然而與此同時,無線電頻譜資源對于人類來說也是有限的,信號的同頻/鄰頻干擾現象在所難免。這就好比如果鄰居是一位每天都在吵吵鬧鬧、分秒不停的熊孩子,那么就算不住在同一屋檐,身處隔壁的我們也不可避免地會被鄰居的噪聲干擾。

對此,北京科技報記者采訪了北京市氣象局氣候中心主任王冀。在他看來,隨著5G市場對頻譜資源的擠占越來越嚴重,5G發展與氣象觀測在一定程度上確實存在矛盾。“從2012-2015年和2015-2019年這兩個研究周期來看,5G對氣象被動遙感頻譜的擠占還是非常明顯的。”王冀坦言。

相似地,5G創見沙龍發起人、中國電信增值業務運營中心阮濤也表達了同樣的觀點。他指出,“(24.25GHz-27.5GHz頻段)頻點很低、帶寬又大,所以開發難度較小,故而被很多國家用作 5G毫米波的主力頻段。”阮濤進一步解釋道,“但23.6GHz-24GHz也是全球衛星地球觀測的一個特殊頻段,二者相互有交叉,所以理論上是存在干擾可能的。”

現階段對中國影響不大,但已未雨綢繆

王冀主任坦言,這種信號噪聲干擾問題已經在我國氣象監測中出現,但總體來看“(干擾)表現得并不是特別明顯”,“畢竟高頻段的5G系統還沒有明顯的、大量地上市,還沒有實際大范圍地開始部署”。2019世界無線電通信大會中國代表團5G毫米波議題主要負責人、國家無線電監測中心王坦博士也指出,盡管存在干擾,但這種干擾的程度會有多嚴重目前尚未可知。

據了解,5G發展對全球氣象監測的潛在威脅已經引起我國相關部門的重視。中國科學院大氣物理研究所研究員韓瑽琤表示,近期,由工信部陸續頒布的相關文件已經明確提出5G系統對衛星地球站、射電天文臺等的干擾保護標準。文件指出,鑒于5G的推出使用了原有的氣象觀測系統以及其他合法的設備及單位的工作頻段,因而要求5G設備的使用“應在國家無線電管理機構的嚴格管控下運行,開展與同頻及鄰頻的氣象觀測系統以及其他合法的設備及單位的干擾協作,確保不造成有害干擾”。

事實上,我國一直支持在5G發展與保護全球科研正常活動二者之間取得平衡。王冀主任更是坦言:“我們是希望能夠保護被動遙感(頻段)的,支持將限值定在-42(dBW)。”

不要小瞧-39dBW和-42dBW的微小差異,二者在數字上似乎“只是多了一小步”,但對于運營商而言,卻是研發成本“激增了一大步”。

5G也能對氣象天文有推動作用

盡管爭議不斷,但5G技術的發展對于氣象學來說還是有很多值得期待的地方。

“作為科研工作者,我們希望5G能通過合作的形式支持氣象業務的發展,帶來更大的社會和經濟效益。”韓瑽琤研究員說道。據了解,中國科學院大氣物理研究所已于2016年起,與中國聯通集團簽署合作,共同為全國的環境保護治理提供科學技術與信息服務,而5G技術就是其中重要的組成部分。

為此,韓瑽琤研究員以智慧路燈為例,向記者進一步說明了發展5G對氣象學的推動作用。“這些路燈可以掛載5G微基站和多種氣象要素傳感監控設備,利用5G以及智慧城市的設施和網絡,能夠快速地監測、收集、傳輸和分析氣象數據監測,”她說,“這些都可以用于彌補近地面氣象觀測站點的不足。”

5G手機毫米波會導致眼睛失明?

記者/趙天宇

當5G商用剛剛宣布之時,一則有關5G手機的帖子開始在網上“流傳”。網帖中稱,國防科大微波教研室退休教授姚德淼建議大家不要使用5G手機,5G的載頻是毫米波段,毫米波對眼睛的傷害很大,可導致“黃斑變形”,時間過長還可能導致失明。他本人就曾在實驗當中用眼睛對著毫米波導管觀察(功率200mW),眼底黃斑就被燒壞了。

5G手機真的會影響視力嗎?毫米波是“天使”還是“魔鬼”?

我國5G頻段實為厘米波

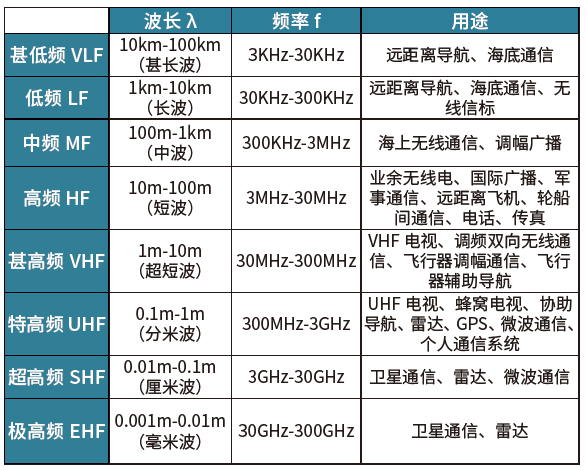

毫米波指的是波長在1到10毫米之間的電磁波,對應的是30GHz-300GHz(吉赫茲)之間的無線電頻譜。而我國三大運營商5G通信運用到的是中低頻,頻段在3GHz-6GHz之間,屬于厘米波段,而并非網帖當中的毫米波。

“5G的理念是放棄宏基站,使用無處不在的微基站,發射功率比4G還小,從功率方面來說無疑是更加安全的。”中國科學院光電研究院高級工程師黃宛寧說。

▲不同波段在現實生活中的應用

手機SAR值需達標

手機發射的功率恰好是200mW(毫瓦)的量級,那么,長時間使用手機真的會對眼睛產生傷害嗎?其答案也是否定的。

北京郵電大學電信工程學院副教授郝建軍告訴記者,關于手機電磁波產生熱能的問題,業界早有評判標準,通常用SAR值(Specific Absorption Rate)來表示,即電磁波能量吸收比。以6分鐘計時,規定每千克腦組織吸收的電磁輻射量不能超過一定標準,這個輻射量也包括電磁波的熱效應。美國的標準是1.6W/Kg(瓦/千克),而歐洲則是2.0W/Kg。SAR值越大,表示對人體影響越大,目前我國使用的是歐洲2.0W/Kg的標準。

北方工業大學通信工程學院副教授白文樂解釋,在我國,SAR值超過2.0W/Kg的手機是不允許入市銷售的。現有實驗數據表明,華為、中興等國產品牌手機,以及蘋果等國外品牌手機,SAR值均遠低于2.0W/Kg的國家標準,正常使用不會對人體健康產生影響。

臨床案例幾乎不存在

此外,中國人民解放軍陸軍總醫院主任醫生李耀宇告訴記者,流言中提到的“黃斑變形”也不準確。這種疾病的準確名稱是“黃斑變性”,是老年人很常見的一種疾病,因為隨著年齡增加,視網膜組織退化、變薄,引起黃斑功能下降。

李耀宇坦言,理論上來看,紅外光直射眼睛的確會導致眼部受損,出現黃斑病等病癥,但在臨床上,這種情況卻幾乎不存在。任何量化值要考慮時間和強度兩方面的因素。一百二十度的沸水,接觸一秒兩秒很難燙傷;但七八十度的熱水,連續泡十分鐘也還是會燙傷。

5G時代再無wifi用武之地?

5G和wifi各有優點,目前階段互為補充才是最佳選項。5G網速的確超過了現在的千兆家庭互聯網寬帶,但對于室內環境的信號滲透有所不足,而室內網絡通信恰恰是wifi的強項,有它的用武之地。

1G頻率為800MHz(兆赫茲),而5G頻率可達4900MHz。電磁波頻率越高,波長越短,衰減也越快,更容易被障礙物屏蔽。這就意味著,僅憑室外基站,5G很難完成室內信號覆蓋。5G基站最多能覆蓋約1平方公里,只有4G基站的一半多。

5G時代的一個“標配”是室分設備。室分設備就相當于5G的室內微型基站,可將信號相對均勻地分布到室內。與寬帶入戶類似,未來三大運營商要想將5G基站和室分設備安裝到小區里和樓道內,這需要一個相對漫長的時期。

而且,目前階段5G流量資費不低,但是基于有線寬帶的wifi不存在這個問題,相當于無限流量。因此,公司、餐廳等對于網絡流量需求很大的固定場所適合采用wifi,5G則更適合個人通信的靈活使用。(來源:北京晚報)