在線微課丨成長漫游:戲說江南——錫劇文化①

時間: 2024年03月23日 瀏覽次數:

3807

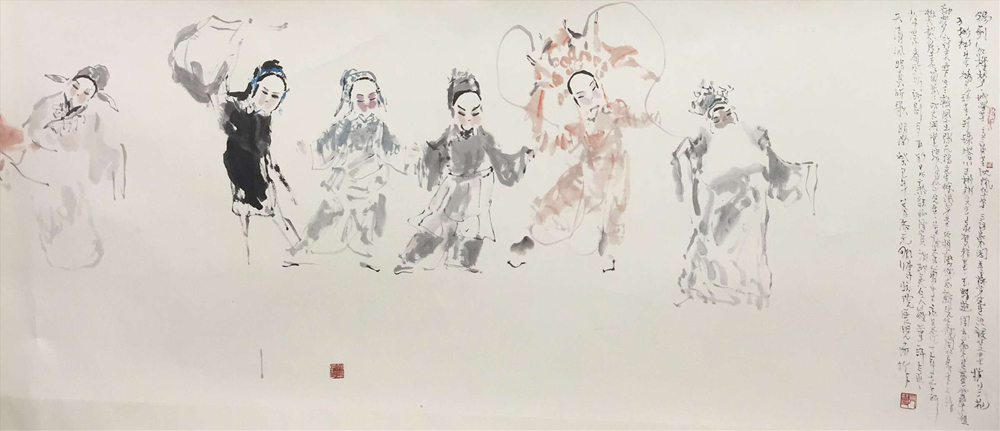

錫劇舊稱灘簧,是流行于蘇錫常的地方傳統戲劇,以唱為主,其曲調優雅抒情,生活氣息濃厚,別具江南水鄉風韻,被葉圣陶稱為“太湖一枝梅”。

現代 殷昭南《錫劇名家薈萃圖卷》 無錫博物院藏

錫劇起源與發展

錫劇,生發于距今二百七十多年前的清朝乾隆年間,是鄉民們在田間農作時自娛自樂的產物。因發軔于常州府地域的無錫東鄉,故稱之為“東鄉調”或是“東鄉小曲”。后來,“東鄉調”受到口頭文學的影響,漸漸吸收融合了宣卷、道情及彈詞等說唱藝術,逐步向“灘簧”發展轉變。

錫劇發展主要經過了對子戲、小同場戲、大同場戲三個時期,隨著時代的發展,藝人們不斷前往大城市演出交流,“常錫文戲”強勢進入人們的視野,1954年,“常錫文戲”在更名為“常錫劇”后,正式定名為“錫劇”。

對子戲劇目——江蘇省文化藝術研究院藝術檔案館館藏《雙推磨》劇照

對子戲劇目——江蘇省文化藝術研究院藝術檔案館館藏《雙推磨》劇照

小同場戲劇目——陸雅臣賣娘子

隨著錫劇的發展,其觀眾數量也不斷增加,演出形式也有了不小的變化。一開始有兩三個人演唱,演出場地往往是農民勞動的地方。后來演員們開始搭建舞臺,觀看演出的人數也不斷增加。最后錫劇進入城市更加廣闊的舞臺,演員演出時候需要化妝并演出一些城市題材的內容。

珍珠塔

(圖片來源網絡)

參考文獻:

夏亞林《錫劇的藝術特點及角色行當的研究》

趙文彬《探析錫劇表演中對角色的理解與塑造》

夏琪芬《錫劇的江南文化特色探析》

王晟妤虹 郭炎孫《錫劇歷史、現狀與未來》