歸山煮新茶:從九龍山到紫禁城

時間: 2023年02月14日 瀏覽次數:

2788

在眾多的明代文人茶會中,以惠山竹爐為中心展開的文人茶會雅集綿延百余年,留下了大量詩文、書畫及文獻,將江南文人茶會發揮至極。

竹爐為明初惠山寺住持性海法師與無錫文人、畫家王紱合作創制而成,后邀眾人圍爐煮茗,王紱特此繪圖賦詩,引得海內時賢前唱后和。

明 王紱枯木竹石圖 無錫博物院藏

竹茶爐不僅僅是煮茶之器,更是文人寄寓情感的載體,文人賦予其豐富的精神內涵,使之成為了文化象征,不斷引發后人的想象和追尋,其中不乏邵寶、祝允明、唐伯虎、顧貞觀等吳地風雅之士。

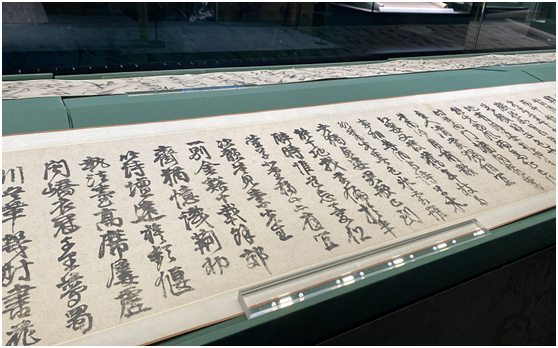

明 邵寶行書自書詩卷 無錫博物院藏

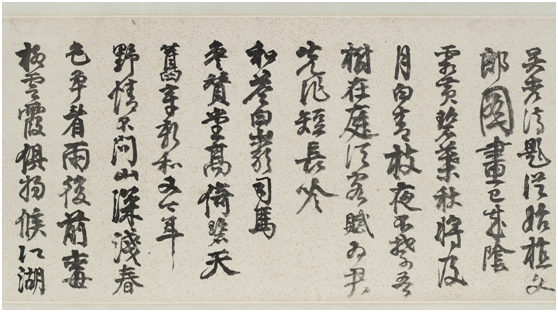

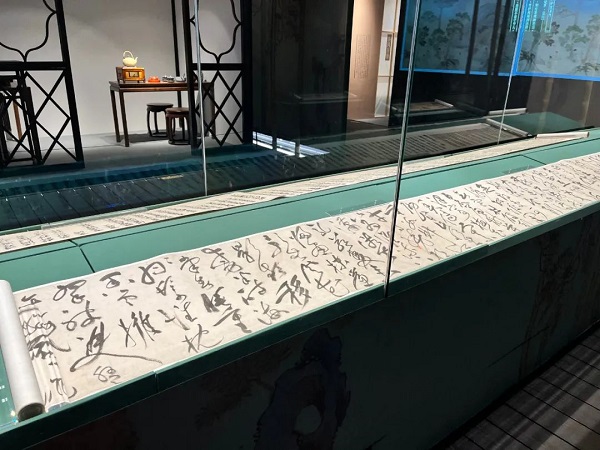

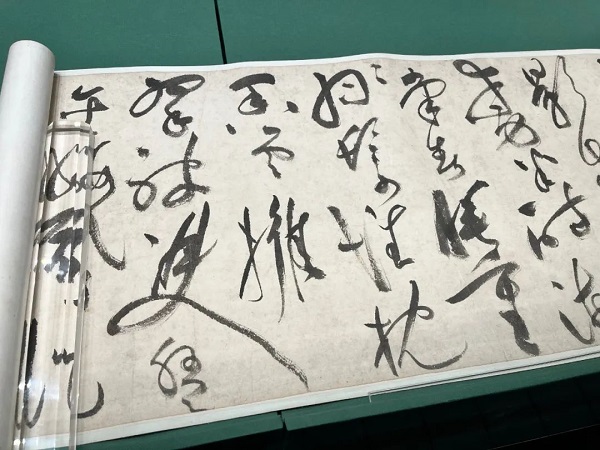

明祝允明草書唐宋詞卷 無錫博物院藏

清高宗乾隆帝極嗜品茗,自乾隆十六年首次南巡始,先后六次巡幸江南必至無錫惠山聽松庵,于竹爐山房烹茶賞畫。因愛竹爐之高雅,乾隆多賦詩吟誦,回京后“到處竹爐仿惠山”,興建多處茶舍,閑暇之余在此品茗休憩、滌慮澄神,而極具江南文人風格的竹爐等素雅茶具則為必備之器。

清 竹茶爐 故宮博物院藏

乾隆于南巡前即已對竹茶爐盛名傾慕不已,第一次巡幸無錫即“啜茗于竹爐山房時,案列古玩,皆不注視,惟于古竹茶爐,再三撫玩”,后又命吳地竹工仿制攜帶回京。

據清宮檔案記載,乾隆至少為自己各處的茶室訂制二十座以上的竹茶爐,還將茶舍直接取名為“竹爐山房”“竹爐精舍”。這件竹茶爐為清宮舊藏,爐上圓下方,外為銅骨竹編,爐膛填土,中間有鐵篦相隔,紫檀木托,完全迥異于宮廷茶事風貌,展現了乾隆個人前所未有的品茗藝術情趣,體現其內心深處對傳統江南雅士閑情逸致、幽閑意境的心馳神往。

展覽時間:2022.9.28-2023.2.19

展覽地點:無錫博物院西負一展廳