在線微課丨成長漫游:古代的計時方法

在浩瀚宇宙的塵埃中,時間以其不可觸摸之軀,見證著文明的悠悠長河。古人在日月的輝煌與暮色之下,孕育了獨特的計時智慧——觀象授時,通過觀測日、月、星辰在天空中的位置變化來確定日、月、年,不僅僅是對日月星辰的細致觀察,更是對于存在的深刻感悟。

地球繞著太陽公轉,春去秋來、寒暑交替、周而復始,逐漸使人們產生了“年”的概念。這里所說的年,古人又稱其為“歲”。《后漢書?律歷志》記載: “日周于天,一寒一暑,四時備成……謂之歲。” 四時,指的是四季。

另一種引人關注的周期現象,是月亮的圓缺變化,對這種現象的觀察,使得古人產生了“月”的概念。正如宋代沈括所說: “月一盈虧謂之一月。”通過月亮的盈虧確定的時間長度,叫朔望月。

除了年、月以外,人們接觸最多的自然時間單位是日。所謂日出而作、日落而息,就是周日運動對人類生活影響的真實寫照。日升日落、周而復始,自然會使人們產生“日”這一時間概念。

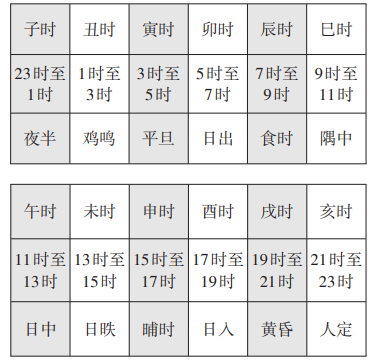

中國古代普遍采用將一日分為十二時辰的計時制度。這種時制的產生源于古人對太陽運動的認識: 既然時間的流逝取決于太陽的運動,那么太陽在空中的方位就可以用來標志時間的早晚,于是,他們把太陽在空中運行軌道均勻分為十二份,每一份對應一個方位,分別用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥表示。太陽位于不同的方位,就表示不同的時間,這樣就產生了十二時制。十二時制產生時間相當早,《周禮》中有 “掌十有二歲,十有二月,十有二辰”之說,即指一年包含十二個朔望月,一日包含十二個時辰。

知道了年、月、日的由來,那么,在機械鐘表還沒傳入中國之前,古人的主要計時儀器有哪些呢?

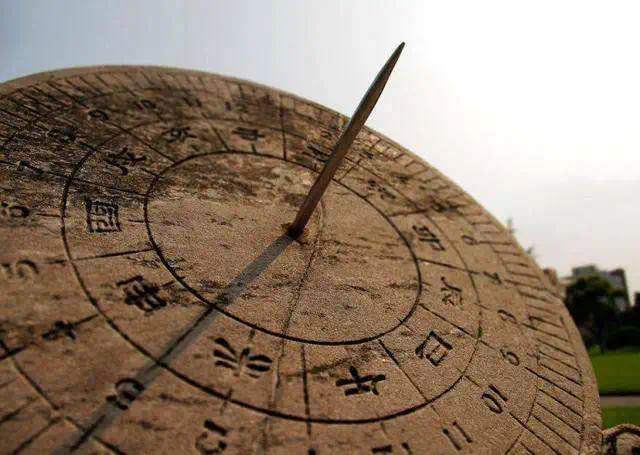

1.圭表、日晷

人類最早使用的計時儀器是利用太陽的射影長短和方向來判斷時間的,前者稱為圭表,用來測量日中時間、定四季和辨方位;后者稱為日晷,用來測量時間。

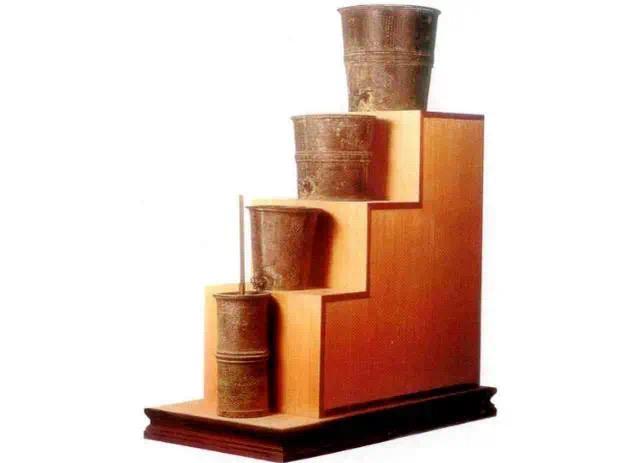

2.刻漏和沙漏

圭表等在陰天或夜間就會失去效用,為此人們又發明了漏壺、沙漏、油燈鐘等計時儀器。刻漏又稱漏刻、漏壺。漏壺主要有泄水型和受水型兩類。早期的刻漏多為泄水型。水從漏壺底部側面流泄,格叉和關舌又上升,使浮在漏壺水面上的漏箭隨水面下降,由漏箭上的刻度指示時間。后來古人又創造出受水型,水從漏壺以恒定的流量注入受水壺,浮在受水壺水面上的漏箭隨水面上升指示時間,提高了計時精度。蘇軾的名句“缺月掛疏桐,漏斷人初靜”,漏斷就是指漏聲已斷,指夜深。因刻漏冬天水易結冰,故有改用流沙驅動的沙漏。

3.渾天儀

《晉書?天文志》記載,東漢科學家張衡制造了渾天儀,在密室中用漏水驅動,儀器指示的星辰出沒時間與天文觀察的結果相符。《新唐書?天文志》對唐朝開元十三年僧一行和梁令瓚設計的渾天儀有較為詳細的記述。儀器上分別裝有日、月兩個輪環,用水輪驅動渾象。渾象每天轉一周,日環轉 1/365 周,儀器還裝有兩個木偶,分別擊鼓報刻,是一座上狹下廣的木建筑。盡管這架水運渾天儀在使用了一段時間后,便因銅鐵漸澀而無法使用,但是,僧一行和梁令瓚卻以獲得天文鐘的發明權而永垂史冊。

“盛年不重來,一日難再晨。”了解了古代的計時方式,那么,古人是如何高效管理時間的?

東漢末年的學者董遇,發明了“三余讀書法”:“冬者歲之余,夜者日之余,陰雨者時之余也。”大意是:冬天,是一年中較為閑暇時間;晚上,是一天中較為閑暇時間;陰雨天,是四時中較為閑暇時間,這些時間都可以用來讀書,做到自我提升。這和魯迅先生的“海綿讀書法”還有當下流行的“碎片化閱讀”都有異曲同工之妙。今天我們也可以把三余變成四余,甚至五余,六余,為自己創造出更多可支配的時間。

(圖片均來源網絡)

參考文獻:

萬象《光陰似箭 日月如梭 ——古代的計時方法》

呂鈺萍 夏哲雷《淺說古代計時文化》