生命因何對稱

9月4日,《自然》雜志刊發了一項中國科學院南京地質古生物研究所早期生命研究團隊的研究成果,他們在三峽地區埃迪卡拉紀(地層又稱艾迪卡拉紀、震旦紀,是元古宙最后的一段時期,一般指6.35-5.41億年前)中發現了一塊奇特的蟲子化石,它兩側對稱的分節形態和最后行跡同時保留,身體呈穗狀,科學家將其命名為夷陵蟲。

夷陵蟲是目前在寒武紀之前發現的唯一的身體分節、具有運動能力,并可以形成連續的遺跡的兩側對稱動物。夷陵蟲的發現為兩側對稱動物身體分節在埃迪卡拉紀的出現提供了直接的化石證據,也為探索該時期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據。

兩側對稱動物是怎么來的?

對稱、分節、運動……這些特征對大多數現代動物來說,幾乎已經是“標配”。身體兩側對稱和分節現象的產生是動物演化史上極為重要的事件。兩側對稱使動物的身體有了明顯的背腹、前后和左右之分,動物的運動從不定向趨向定向,神經系統和感覺器官也逐漸集中于身體前端,這些變化促進了動物頭部的進化。

▲穗狀夷陵蟲實體(左)、遺跡(右)和化石復原(中)(圖片來源 中國 科學院南京地質古生物研究所)

常見的兩側對稱動物有哺乳動物、爬行動物等。既然哺乳動物屬于兩側對稱動物,人類自然也不例外。例如,我們的眼、手、腳、耳都是成雙成對的,鼻子雖然只一個,卻又有兩個鼻孔并列。

長期以來,很多人迷惑不解的是,包括人類在內,這種兩側對稱的身體結構特征是怎么形成的呢?

身體兩側對稱和分節現象的產生是動物演化史上極為重要的事件。此前科學家們已經發現,在距今約5.3億年前“寒武紀生命大爆發”中,出現了大量以三葉蟲為代表的具有分節的兩側對稱動物。

大家推測在寒武紀之前的埃迪卡拉紀,這些三葉蟲應該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據。現在的最新發現則提供了很好的證據支撐。

現今地球上,動物界大約有99%的物種都隸屬于兩側對稱動物,一些進化學家推測,這些兩側對稱動物可能起源于一個古老的共同祖先,但由于早期動物化石記錄匱乏,長期以來人們對兩側對稱動物的起源和進化機制存有較多爭議。因此通過對現存古老動物類群基因組比較分析,以重構并推斷兩側對稱動物祖先的基因組特征,被認為是解決這些爭議的關鍵途徑。

對稱動物在生長過程中如何傳遞信息?

大家是否想過一個問題:我們的兩條腿,兩條胳膊為何總是長得一樣長?在正常發育的情況下,它們并不會長得一條長一條短,也從來不會一條腿、一條胳膊長得較快,而另一條則比較緩慢。它們像是約好了一樣,總是快慢同步?這內在的機制是什么?

就職于澳大利亞莫納什大學再生醫學研究所的發育生物學家阿爾貝托?羅塞洛-迪茲,其領導的一項關于小鼠胎兒在發育過程中如何保持對稱性的研究可以提供一個十分具有價值的參考。通過使胎兒的一側肢體生長得比另一側慢,研究人員觀察到了細胞之間是如何交流并最終修正這種不對稱的。這也是目前為止科學家首次成功地觀察到這種現象。

在該項研究中,經過一年的失敗嘗試以后,羅塞洛-迪茲及其團隊研究人員借用以前開發的、用于修改實驗室培養皿中細胞的技術,向小鼠胚胎的左后腿注射了一種可以抑制腿部生長的細胞。他們發現,被抑制組織周圍的細胞會向胎盤發送信號,然后胎盤又會向小鼠胚胎的其余部分(包括另一條后腿)發送信號,讓它們減緩生長,直到生長受到抑制的肢體趕上進度,這樣肢體就恢復了對稱性生長。相關研究已經發表在2018年6月的《公共科學圖書館·生物學》上。

但是直到現在,肢體這種對稱性生長的內在機制依舊還有一些問題沒有搞清楚。譬如,一旦后增長的肢體達到相同的生長水平,另一個肢體又是怎么知道何時開始再次生長的呢?因此,生物體的這種對稱機制還需要持續的探索。

▲寒武紀清江生物群面貌概覽(圖片來源:中國科學院地質與地球物理研究)

自然界中還有輻射對稱動物這一大類

除了兩側對稱動物,自然界中還有輻射對稱動物這一大類。從生物的進化史我們可以了解到,從真核生物開始,生物體的身體對稱分兩種,一種是兩側對稱,另一種是輻射對稱,輻射對稱的動物外形一般為圓餅狀或者水桶狀,如珊瑚蟲、水母、海星、海葵等。

可能有人會說,我看到的珊瑚明明是下面樹枝狀的樣子呀!

其實,這些不是珊瑚蟲,而是珊瑚蟲分泌的石灰質骨骼構成的珊瑚。只是珊瑚蟲在活著的時候,它們總是與已經形成的珊瑚依存在一起,讓很多人對珊瑚蟲的樣子發生了誤會。

一般而言,輻射對稱生物外形扁平,沒有左側右側的區分,只有上下或者前后,相應地運動能力缺乏或者有較低運動能力,主要是向前后運動,常見的有諸如海葵之類的固著動物,水母等浮動動物,海星等緩慢生物。

就生物的演化而言,兩側對稱比輻射對稱的動物要高級一些。因為輻射對稱動物由外胚層和內胚層發育而來,只有兩個胚層。而由兩胚層動物演化而來的兩側對稱動物則有三個胚層,多了一個中胚層。中胚層是指胚胎發育過程中,處在外胚層和內胚層之間的細胞層,擁有這樣身體結構的動物也被稱之為三胚層動物。中胚層可以發育為軀體的真皮、肌肉、骨骼及其他結締組織和循環系統。

兩側對稱使動物有了前后、左右、背腹的區別,使其能夠更好地適應環境的變化。因此5億多年以前它們在海洋中出現以后,很快就處于優勢地位,并最終導致了寒武紀生命的大爆發。

▲呈輻射對稱的水母頭上總是頂著一把“大傘”(供圖 視覺中國)

對稱動物并不意味著絕對對稱

不管是兩側對稱動物,還是輻射對稱動物,其對稱也都是相對的。德國哲學家萊布尼茨說過:“世上沒有兩片完全相同的樹葉。”這句哲理在自然界也同樣適用。

盡管人類的體型看起來是比較對稱的,但內臟分布以及大腦分工等并不對稱,而是有著具體的功能區分。另外,人體的一些器官左右對稱也都是相對的,其往往在大小或者具體形態上會存在一些差異,比如左右臉型、眼睛、鼻孔等,甚至女生左右乳房等都不對稱,一般的情況就是一大一小,甚至在位置上左右都有高低之別。在人體內部,就更不對稱了。一般我們的心臟在身體左側,而肝臟位于身體右側,我們的大腦的左右腦也不是對稱分布的,它們都有著不同的功能結構。

在其他兩側對稱動物中,一些種類可能會因為生活習性導致體型發生一些變化,譬如比目魚。一般人們所見的魚,身體也是呈對稱狀態,在游動的時候,這些魚受到的阻力也會更小。但是比目魚的眼睛長在同一邊,看起來感覺很別扭。其實比目魚剛剛孵化出來的時候,和普通的魚一樣,一邊一只眼睛,身體也是兩側對稱。但是差不多20天后,它們的一只眼睛開始移動,當兩只眼睛在同一側靠近的時候,就不會再移動了。

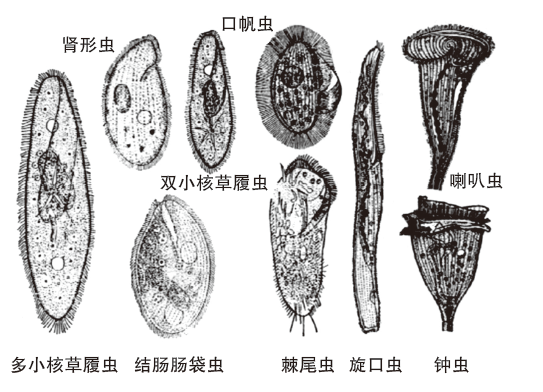

▲這些纖毛綱的原生動物都不是對稱的 (圖片來自網絡)

比目魚的眼睛為何會出現這樣的變化?研究發現,比目魚的生活習性非常有趣,在水中游動時不像其它魚類那樣脊背向上,而是有眼睛的一側向上,側著身子游泳。它常常平臥在海底,在身體上覆蓋上一層砂子,只露出兩只眼睛以等待獵物和躲避被捕食。這樣一來,兩只眼睛在一側的優勢就顯示出來了,當然這也是動物進化與自然選擇的結果,是它們在繁衍的過程中根據環境和生存的需求而隨之進行了身體的變化。

寄居蟹是一種以螺殼為寄體的螃蟹,它自己不打洞,卻專門寄居在螺類的殼體里面。寄居蟹除了少數的種類之外,一般是左右軀體不對稱的,尾節也常常不對稱,它們的兩個鉗子明顯大小不等,這主要是便于寄居在海螺的殼中。

還有一種陰陽蝶很有意思。這種蝴蝶和普通的蝴蝶不一樣,翅膀上的花紋并不對稱,兩側翅膀形態通常也不相同。這種蝴蝶珍貴又獨特,能夠產生這種蝴蝶的幾率很小,而且它也同時具備雌雄兩種特征,所以被稱為陰陽蝶。

自然界中也存在完全不對稱的動物

當然,自然界中也依然存在著大量完全不對稱的動物,比如海螺就是典型。科學家們考察發現,一般帶軟體的動物,身體往往都是不對稱的,它們的外殼也是呈現螺旋狀。

除此之外,還有其它一些動物也是不對稱的,比如原生動物門的眾多動物。它們的主要特征是身體由單個細胞構成,因此也被稱為單細胞動物。這類動物多數結構和功能簡單,運動能力也弱,主要附著在一定的區域隨水流擺動,缺乏自主運動能力。

生物進化史的發展表明,地球上自生命出現以后,在漫長的進化歷程中從不對稱向對稱開始演化,也就是完全不對稱動物要比對稱動物低級,原生動物門的動物群體就是地球上最原始、最簡單、最低等的動物。

▲這些纖毛綱的原生動物都不是對稱的(圖片來自網絡)

生物為何會由不對稱向對稱進化?

既然不對稱動物要比對稱動物低級,那是什么原因推動不對稱動物向對稱動物進化呢?不少科學家人為,是適者生存的自然法則在起著內在的作用。

比如兩側對稱的動物,一些理論認為,因為生命起源于海洋,從動物演化上看,這種體型主要是由于動物從水中漂浮生活進入到水底爬行生活的結果。因為這種體型對動物的進化具有重要意義,其身體背面發展了保護的功能,腹面發展了運動的功能,向前的一端總是首先接觸新的外界條件,促進了神經系統和感覺器官越來越向體前端集中,逐漸出現了頭部,使得動物由不定向運動變為定向運動,感應更為準確、迅速而有效,所適應的活動范圍更廣泛,同時兩側對稱不僅適于游泳,還適于爬行。

而兩側對稱動物只有掌握了水中爬行的技巧,才有可能進化到陸地上爬行。因此很多古生物學家認為,兩側對稱是動物從水生發展到陸生的重要條件。

也有研究人員認為,在地表上生存的生物,它的對稱性還來自于空間的均勻性,如果一個生物體生的不對稱的話,那么它很有可能在重力的作用下不能維持平衡。其實我們見到的植物,絕大多數的莖干都是圓形的或者其他對稱形狀,也是這樣的道理。

在某種程度上,動物的對稱性也是自然界中生物演化發展的結果。對稱性使得生物的適應性和活動性更好,更利于主動地尋找更有利的生活環境,以便在自然界生存繁衍。■