在線微課|成長漫游 :千峰翠色——龍泉窯梅子青釉鬲式爐賞析

“一部中國陶瓷史,半部在浙江;一部浙江陶瓷史,半部在龍泉。”龍泉窯開創于三國兩晉,結束于明清,是燒制時間最長、窯址分布最廣、生產規模大的歷史名窯,被譽為“空前絕后的青瓷高峰”,在我國瓷器史上譜寫下光輝的篇章。在今天的微課中,我們將以院藏文物“龍泉窯梅子青釉鬲式爐”為中心,帶領大家了解龍泉窯的發展歷史,解讀各個時期龍泉窯青瓷的特點,欣賞青瓷勻凈細膩之美。

南宋龍泉窯梅子青釉鬲式爐

南宋龍泉窯梅子青釉鬲式爐是無錫博物院的十大寶藏之一,主要用于焚香、禮佛。鬲式爐,是爐的一種樣式之一,流行于宋至明,是仿照商周時期青銅鬲樣式制作的。折沿,短頸,圓鼓腹。肩部一圈凸棱,腹部至足部凸起三條棱筋,俗稱“出筋”,是模仿青銅器的裝飾紋樣。通體施青釉,釉色光澤淡雅溫潤,宛如梅子初青,整體造型古拙雅致,具有穩重感。

南宋 龍泉窯梅子青釉鬲式爐 無錫博物院藏

龍泉窯的發展歷史

早期龍泉窯

三國兩晉是龍泉窯的初創階段,處于就地銷售的小規模生產狀態,產品以碗、缽為主,釉色青黃,無光澤,多施半釉。唐中期后,產品種類增加,多通體施釉。五代時生產的一種淡青釉瓷器,胎質細膩、造型端巧、刻花纖細,別具一格,深受人們的喜愛。

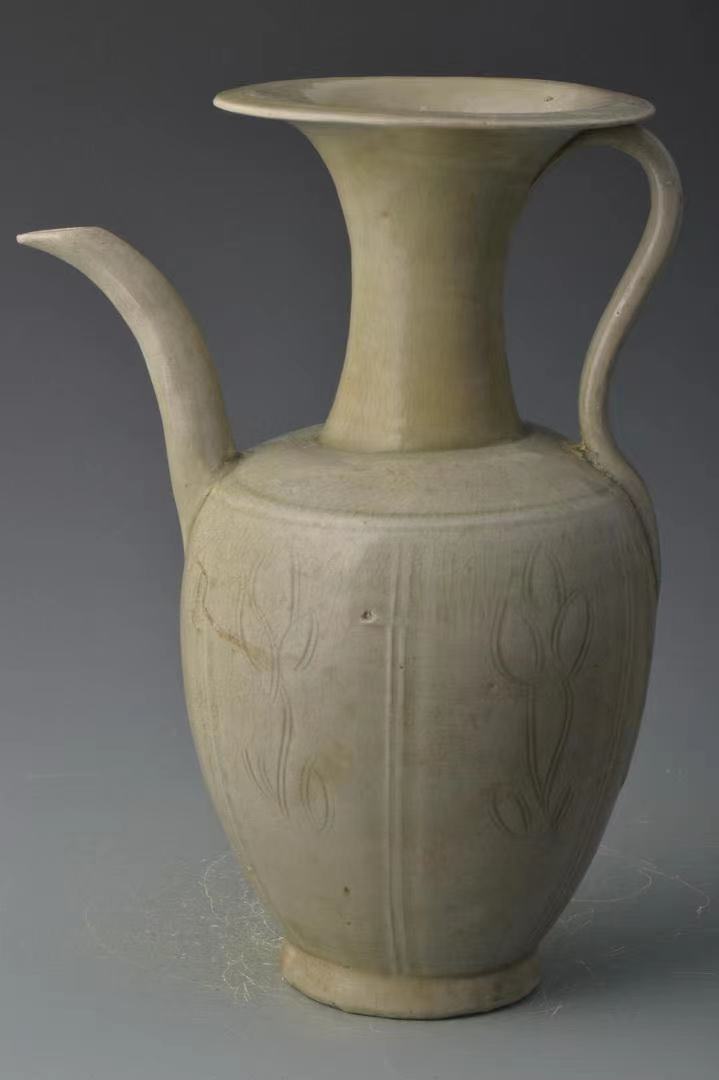

五代 龍泉窯青瓷執壺 龍泉青瓷博物館藏

北宋龍泉窯

北宋是龍泉窯的發展時期,瓷業已初具規模,龍泉青瓷形成了自己獨特的風格。這一時期,產品造型規整,胎色較灰,胎壁厚薄不均。釉色青中泛黃,釉層透明,釉面光潔。裝飾以刻劃花為主,刻劃線條自然流暢,層次分明,頗具匠心。

北宋 龍泉窯五管瓶 龍泉青瓷博物館藏

【北宋 龍泉窯五管瓶】整體上,五管瓶釉色淡青,裝飾手法以堆貼和刻劃花為主。蓋飾分三層,上層捏塑呈出水荷葉狀的鈕座;中層為半浮雕狀覆蓮瓣紋,蓮角外翹,蒂部呈池塘形,塘內堆塑四只水鴨作悠悠戲水的樣子;下層為蓋口,收作圓筒形。五管瓶俗稱五端壺等,它的主要用途是作為明器的“谷倉”,含意為“五谷豐登”。因為是由越窯的谷倉演變而來,它在紹興地區,方言“五管”諧音“五嘴”“五子”,因此還有“五子登科”的意思。

南宋龍泉窯

南宋是龍泉窯的鼎盛時期。北宋覆滅后,北方人口大量南遷,全國政治經濟文化中心南移,北方的汝窯、定窯等名窯又被戰火所破壞,其制瓷技術傳入到南方。這時的龍泉窯結合南技北藝,迅速走向成熟,并形成了自己的風格,進而形成一個較大的瓷窯體系。南宋早期龍泉窯發展迅速,器物釉層增厚,紋飾形象生動,刀筆剛勁有力。南宋中晚期,龍泉窯在胎釉配方、造型、施釉、燒造等方面進行了科學改進,成功燒制出滋潤如玉的粉青釉與梅子青釉,使青瓷釉色達到頂峰。

南宋 龍泉窯青釉弦紋瓶 故宮博物院藏

【南宋 龍泉窯青釉弦紋瓶】胎體潔白,里外滿施粉青釉,圈足端露胎處呈現火石紅色。青翠碧綠,汁水瑩徹,溫潤如玉,特別是器身凸起的7道弦紋,凸出的部分釉薄處顯現潔白的胎骨,是有意識地突出坯土的白度,襯托出青釉之美,代表了南宋龍泉窯在鼎盛時期極高的燒制水平。

南宋 龍泉窯青釉弦紋三足爐 故宮博物院藏

【南宋 龍泉窯青釉弦紋三足爐】爐是由商周時期的青銅鼎演變而成,多用作禮器。瓷爐最早始于東吳,宋以前常見的是托爐,宋代開始流行三足爐。整體造型古樸大方,通體施梅子青釉,以釉色取勝,可與翡翠媲美,尤為難得。

這一時期,燒制的黑胎厚釉開片青瓷和白胎厚釉青瓷,胎薄釉厚、釉色類玉、造型優雅、制作精細,無與倫比。

南宋 龍泉窯青瓷黑胎把杯 浙江省博物館藏

元代龍泉窯

元代是龍泉窯的繁榮時期。元代立國后,龍泉青瓷在前代的基礎上繼續得到發展,加上元代統治者繼續奉行對外貿易政策,使龍泉青瓷生產規模在元代繼續擴大,窯址和產品的數量都達到前所未有的程度,產品品種增多,風格多樣化,遠銷世界各地。元代產品裝飾,博采眾長,豐富多樣,除了刻花、劃花、堆塑等以外,還有印、貼、鏤、點彩、露胎等,不但使龍泉窯裝飾藝術發揮得淋漓盡致,還把我國青瓷裝飾藝術推向巔峰。

元 龍泉窯青瓷舟形硯滴 浙江省博物館藏

【元 龍泉窯青瓷舟形硯滴】硯滴,滴水于硯上,是研磨的注水器。硯滴的巧妙之處在于,它一般有兩個孔口——注水口和控制口,給硯臺加水時,手端著硯滴,一指按住后面圓孔,在“虹吸原理”的作用下,手指按捺的輕重啟合便能控制流出水量的多寡緩急。這件舟形硯滴胎釉品質精細美觀,小舟造型,人物雕欄,細節復雜卻處處真實生動。

明代龍泉窯

明中期以前是龍泉窯的全盛時期,規模不減,聲譽依然,還為宮廷燒制御用青瓷。特別是明早期大窯的宮廷用瓷,刻花工藝精湛,技法嫻熟,釉色青翠,工藝水平達到極致。明晚期,產品釉層淺薄,制作粗糙,質量下降,龍泉窯逐漸衰落。

明 龍泉窯青釉刻花石榴式尊 故宮博物院藏

【明 龍泉窯青釉刻花石榴式尊】 紋飾精細生動,釉色瑩澈明潔,清新雅致,是傳世明代龍泉窯瓷器的珍品。它的造型摹仿石榴的形狀,但不拘泥,而是結合瓷尊造型的特點,力求使造型附合瓷器的特有本色。

清代龍泉窯

清代,龍泉窯產品質量明顯下降,裝飾手法繼承元明時期,采用刻、劃、印、鏤空等技法,刻劃藝術效果一般。這一時期產品胎體厚重、造型笨拙,釉色青中泛黃,厚薄不均,釉面多有細紋片。除供器和少數花瓶制作工整外,大多胎骨疏松、品質粗劣、紋飾呆板,龍泉窯趨于衰落。

清 龍泉窯青瓷八卦爐 龍泉青瓷博物館藏

民國時期的龍泉窯

清末民初,日本、德國、美國先后有人來龍泉搜羅古青瓷,其后國內大批古董商來龍泉淘寶,一批民間制瓷藝人開始研制仿古瓷,同時也生產新品種。

民國 出戟觚 龍泉青瓷博物館藏

2006年,龍泉青瓷入選國家級首批非物質文化遺產名錄;2009年9月30日,龍泉青瓷傳統燒制技藝被聯合國教科文組織批準列入人類非物質文化遺產代表作名錄,成為目前全球唯一入選的陶瓷類項目。龍泉青瓷以其亙古不衰的生命力,續寫著人類文明的華彩篇章。

參考文獻:

周慧雄《龍泉窯青瓷發展的簡述》

朱伯謙《龍泉窯青瓷》

應慧 沈子珍《略談龍泉窯青瓷風格與裝飾藝術的演變》