在線微課|茶事中國——茶文化學習之茶味自然(壹)

時間: 2021年05月04日 瀏覽次數:

1733

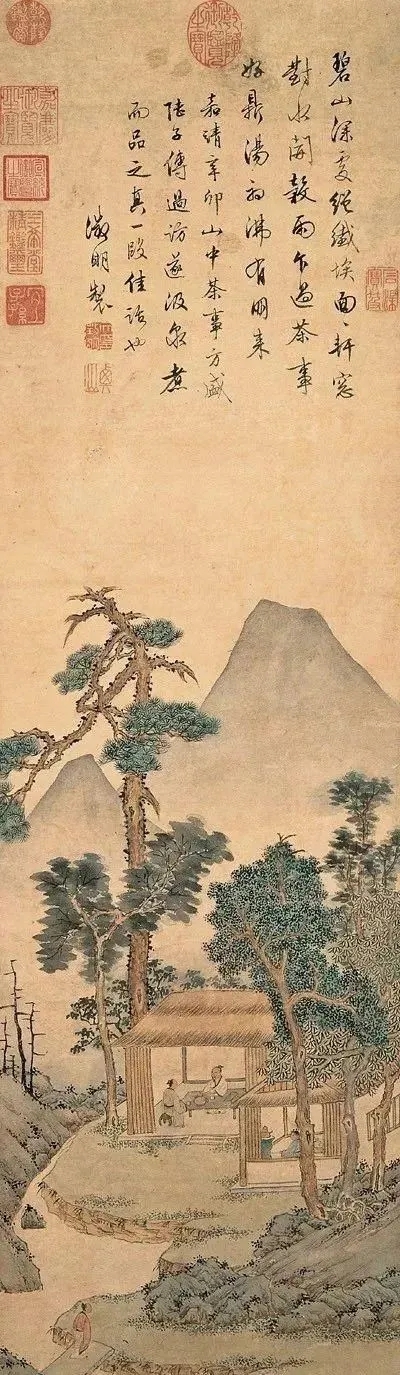

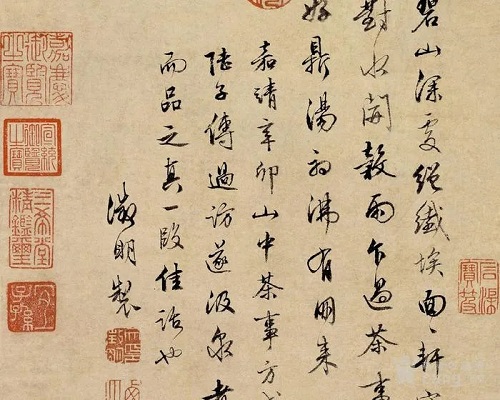

“谷雨乍過茶事好,鼎湯初沸有朋來。”這是明代畫家文征明在他晚年畫作《品茶圖》上的題字。春山新雨,煮水事茶,邀二三老友對坐清談,人生的百般滋味,都落在了一杯茶湯里。

明 文征明《品茶圖》及題字

現藏于臺北故宮博物院

明人嗜茶,明代也是中國茶文化發展的重要轉折點。明太祖朱元璋因體恤茶農改革茶制,下詔命令不再制作團餅貢茶,只進散茶,從而開啟了不同于前代的全新飲茶方式。

明代早期的泡茶之法,依舊延續了宋代的點茶法。在朱元璋第十七子、寧王朱權所著的《茶譜》中有“碾茶為末,置于磨令細,以羅羅之,候湯將如蟹眼,量客眾寡,投數匙入于巨甌。候茶出相宜,以茶筅摔令沫不浮,乃成云頭雨腳。”的記載。這一時期,散茶依舊被碾成茶粉,沸水沖點,再以茶筅攪打成一杯清茶。

茶筅

到了明代中后期,類似于現代飲茶方式的“撮泡法”出現,改變了中國沿襲千年的煎煮飲茶之法。散茶以整葉入盞,隨時沖泡,隨時飲用,此法“開千古茗飲之宗”。散茶飲用的流行,促成了“炒青”工藝的出現,推動了制茶技術的進一步發展。炒青是指在制作茶葉的過程中,利用微火、人工揉捻使茶葉在鍋中快速蒸發水分的工序。相對于蒸青,炒青更有利于激發茶的香味,保持茶香本色。經過炒青的茶葉,能隨著熱水沖泡慢慢舒展,散發出迷人的香氣,因此這一工序一直沿用到今天。同時,明代全新的飲茶方式,也催生了紅茶、青茶、花茶等為我們所熟知的茶葉形式。

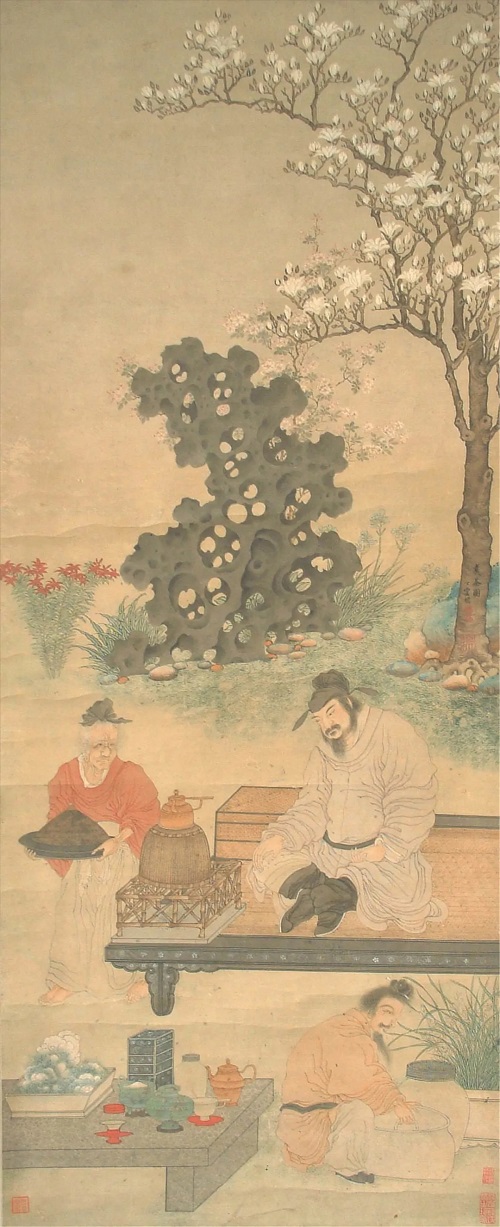

明《丁云鵬煮茶圖軸》