現(xiàn)代科技為錫博寶藏“驗(yàn)明正身”

2020年10月20日至23日,無(wú)錫博物院藏春秋青銅吳王劍被送往上海博物館文物保護(hù)科技中心,經(jīng)過(guò)一系列檢測(cè),這件錫博寶藏終于“驗(yàn)明正身”了。

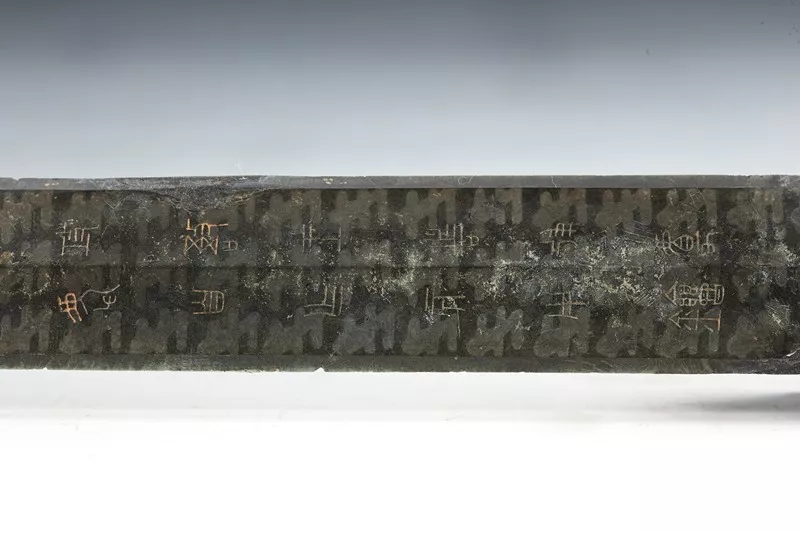

一段時(shí)間以來(lái),業(yè)內(nèi)專家對(duì)劍的時(shí)代判斷比較一致,但在銘文的工藝上卻有鑄造和刻劃兩種觀點(diǎn)。

本次檢測(cè)使用X-CT設(shè)備、XRF-XRD聯(lián)用分析系統(tǒng)、光學(xué)顯微鏡等設(shè)備,無(wú)損分析了劍的保存狀況、內(nèi)部連接結(jié)構(gòu)、表面成分、表面銘文制作痕跡等信息,得出了“12字銘文判斷為非刻劃而成”的結(jié)論,進(jìn)一步為吳王劍“驗(yàn)明正身”,并為之后的保護(hù)修復(fù)和研究提供了強(qiáng)有力的支撐。

關(guān)于這件吳王僚劍,相信錫博的忠實(shí)粉絲們不會(huì)陌生,2018年榮獲“錫博寶藏”榜單NO.1,近期還上了一檔綜藝《跨界新文創(chuàng)》。

感興趣的觀眾可以去優(yōu)酷搜索《跨界新文創(chuàng)》觀看,吳王僚劍在第一期播出。

那么這把王者之劍,有著怎樣的故事呢?

這把春秋晚期的吳王僚劍,距今已有兩千多年的歷史。歲月的打磨下,劍身泛出幽幽光澤,局部顯斑駁之跡。這把古劍身上不僅承載了吳地深厚的歷史底蘊(yùn)、吳地精湛的鑄劍工藝,還有那些存在于正史、流傳于舞臺(tái)的春秋傳奇。先說(shuō)劍主人。吳王僚,在位僅12年,就被專諸刺殺身亡。再說(shuō)鑄劍術(shù)。春秋時(shí)期的吳國(guó)擁有以干將、莫邪夫婦為代表的一批鑄劍大師,鑄出的寶劍更是價(jià)值連城。“操吳戈兮披犀甲”,充分說(shuō)明以吳王劍為代表的吳國(guó)兵器制造技術(shù)享譽(yù)一時(shí)。通過(guò)這把吳王僚劍,在歷史的長(zhǎng)河里尋訪吳國(guó)的文明,如今的吳越之地,已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,地域文化也從原先的好斗尚武成為崇文重教,這或許是歷史的一種自然輪回吧。