?在線微課|梁溪風光之“玲瓏蒸多層”

民以食為天,世界上任何一個國家都有一個傳統的飲食文明與其它文明共同在歷史中輪回。每個地區都有與眾不同的飲食習慣和味覺傾向,而各自將這些精妙的技藝發展成了一種習俗,一種文化,這使得無數食客流連在世界的每一個角落。

在亞洲的東方有一個擁有悠久文明歷史的國家,那里有令人垂涎的山珍,也有令人回腸的美味。來自五湖四海的食材和調味品正在無時無刻的觸動著億萬人的神經和味蕾。這個國家就是中國。

中國飲食文化源遠流長,普遍承認的有八大菜系,魯菜、川菜、粵菜、蘇菜、閩菜、浙菜、湘菜和徽菜。蘇菜就是江蘇菜系,今天為大家介紹的就是蘇菜中的無錫菜。

飲食文化味道至關重要,有句老話叫“富吃甜,窮吃咸”,無錫作為江南魚米之鄉,歷來以大米為主食,對淀粉產生的甜味習以為常。“甜”是無錫日常飲食文化中不可或缺的味道,其實無錫菜的甜大多數并不是從味道上直接體現,而是在于運用糖來給食材提味,從而突出食物本身的鮮美,這是無錫人會吃甜、善用糖的一種獨特的烹調手法。

無錫菜的形成

早在8000年前,太湖流域的先民已經能夠種植稻米,開始了飯稻飲食生活。司馬遷在《史記·貨殖列傳》中提出“飯稻羹魚”,是對吳地飲食文化的高度概括,是無錫飲食文化的根基。通過長期的發展,無錫形成了獨特的區域歷史文化和鮮明的飲食文化特征,在飲食活動中特別注重情景的運用,追求美的意境,極富特色的無錫太湖船菜就是“情景交融”的最好例證。人們坐在具有江南水鄉特色的游船上,泛舟在碧波萬頃的太湖之上,品嘗著無錫傳統特色的太湖船菜,欣賞著太湖美景,聆聽著江南絲竹,談笑風聲,動靜結合,人、船、水、山、天交融一體,完全是一幅情景交融、意境深遠的江南山水畫。

無錫菜的特點

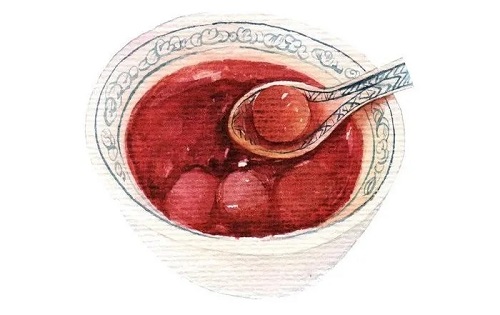

精細和諧的餐飲技藝反映了無錫飲食文化的內在個性。如果你來過無錫吃過無錫菜,那么無錫飲食習俗和精致的菜點會讓你留下深刻的印象。無錫菜點在制作工藝上特別精細,主要體現在選材精細、制作工藝精細、調味精細上面;無錫人的飲食習俗也反映了精細和諧,首先各個節氣的飲食習俗安排非常精細,一年四季,什么時節吃什么很考究。正月初一吃湯圓,正月里吃元寶茶,清明節前后吃青團,中秋節早晨吃芋頭,立夏吃咸蛋等等。老人做壽宴、新人結婚宴、正月半、八月半、冬至夜飯、大年三十年夜飯,無錫人一年四季追求著和氣、和諧的飲食文化需求。在中國烹飪中南方應用甜味較多,以江蘇的無錫菜用甜味最重,素有“甜出頭,咸收口,濃油赤醬”之說。

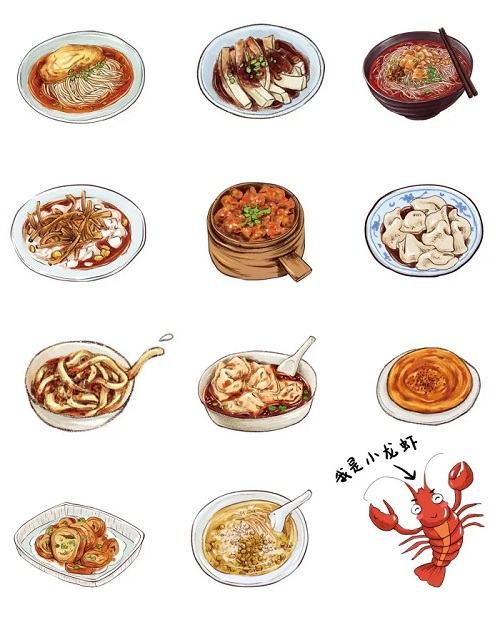

舌尖上的無錫

無錫的美食眾多,皮薄餡多,晶瑩剔透的小籠包,別的不說,就先看看它的皮,薄如蟬翼,仿佛輕輕一碰就可以把它戳破,上面的褶皺正好十八個,一個不多,一個不少。輕輕的剝去小籠包的外衣,便會發現里面的釀心是棕褐色的,濃郁的湯汁浸滿了慢慢的肉餡,一口咬下去,滿嘴都是香甜的醬汁,令人回味無窮。

還有肉質鮮嫩的無錫排骨,無錫排骨又稱“無錫肉骨頭”,是無錫市的特色美食,也是一道江蘇名菜。始于清光緒年間,距今已有百余年的歷史。選用新鮮豬子排,肉質鮮嫩,成萊色澤紅亮油潤,口味香脆酸甜,頗受江南一帶食者的歡迎,酸甜可口,宴席涼菜佳選。無錫美食種類可不止于此,想了解更多,還需要您親自來無錫,嘗一嘗隱匿于城市小巷的美食。