在線微課|國風美色之紅色

序言

華夏先民從觀察天地運行和時序更迭的自然景色中,構建出赤、青、黃、白、黑的五種基本顏色的“五色觀”色彩理論。傳統顏色五彩繽紛,各色又傳遞著不同的思想與含義,千百年來中華民族在政治經濟、民俗節慶、文化藝術中無不體現著對色彩的重視。本系列在線微課從中華傳統顏色中挑選數個流行至今的顏色,結合色彩的源頭出處、沿用歷史、文化特色等方向進行深入解讀,為讀者帶來國風美色大賞。

紅色?赤色?

如果有人問什么顏色能代表中華文化,小編第一個想到的便是紅色。

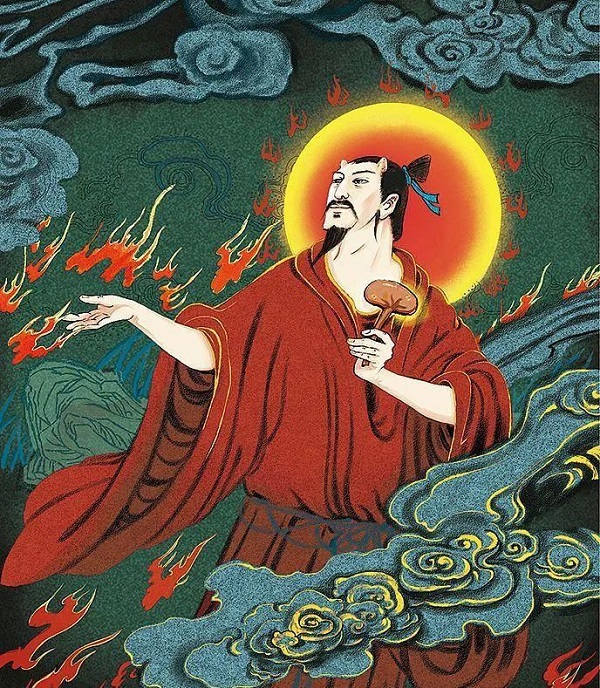

早在上古傳說的年代中,燧人氏因“鉆燧生火”被尊稱為炎帝,火與太陽均呈紅色光澤,炎帝也被稱為“赤帝”,赤色便成為先民最早膜拜的顏色之一,也開啟了中華民族對大自然色彩中的單色崇拜觀念。先民在仰俯天地、辨析生存空間方向的同時,還認為赤、青、黃、黑、白是孕育色彩繽紛的大自然的五種基本顏色,即正色。而最早具體說明五色與方位關系觀念的是《周禮?考工記?畫繢》:“畫繢之事,雜五色。東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑,天謂之玄,地謂之黃”,而“五采備謂之繡”,是最高的審美標準。赤色自此代表了南方,屬火性,象征炎熱的夏天。被納入赤色系列的紅色在我國象征吉祥、喜慶、婚嫁、熱鬧與熱情。紅色貫穿了整部華夏歷史,滲透到各個領域,是中華文化的底色。

“赤”是最早見于甲骨文上、數個含有形容色彩意義的古漢字之一,寓意人在火上被烤得通紅的色澤;另一種解釋是“大火”謂之赤。東漢許慎所編寫的《說文解字》中說:“赤者,火色也。”又因“赤”字比“紅”字出現早,所以在古時候“赤”泛指不同飽和度(chroma,即色彩的鮮艷程度)與明度(value,即色彩的明暗度)的紅色。例如,赤可指暗紅的血色或是形容橘紅色的烈日等。

“紅色”與“赤色”在色彩學中同屬于紅色系的顏色,但漢語“紅”字大約在商朝的金文中才出現,晚于殷商甲骨文中已考據出的“赤”字。“紅”字字義原指女子從事抽絲紡織與縫紉等手工藝的工作,含義至今未改。紅原指桃色及粉紅等淺一點的赤色,也用來形容絲織品中,以天然紅色素經漬染后所呈現的顏色。而“紅”字從周代末期開始,逐漸演變成代表赤色系列的泛稱。大約到了唐代,“紅”才成為一個專有的顏色名詞,獨指色澤耀眼亮麗的紅色是中華民族最喜愛的顏色。

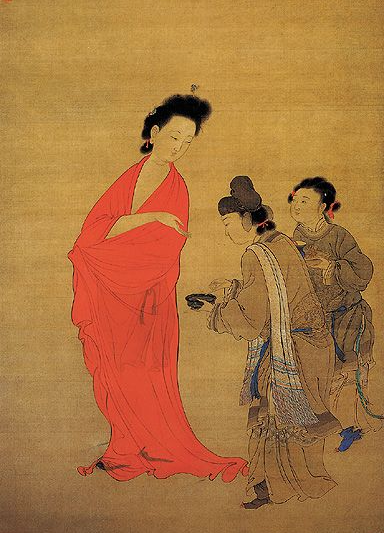

紅色是社會氛圍豪放大氣的唐朝的流行色,唐代皇帝的常服為紅衫袍,士子階層可以穿紅色禮服迎娶新娘,到了宋朝,貴族女子穿著紅色大袖衣裳出嫁。自此,男女新人穿著紅色禮服稱為婚嫁習俗,延續至今。

華清出浴圖(局部) 絹本 清 康濤

紅色在我國政治歷史中又象征著權勢與地位,在傳統五色觀色彩理論中與赤色同屬正色;在五行觀中屬南方,南方表火。明朝因國家興起于南方,又因開國皇帝姓朱,所以當時政治文化倡導使用紅色。朱紅色成了皇室建筑的專用色。

在唐代,民間紅樓是豪門家眷的居所,紅樓指的是繪有艷麗彩畫的閣樓。“長安春色本無主,古來盡屬紅樓女”,紅還象征著艷情,風流雅士將美女稱為“紅顏”“紅粉”“紅袖”及“紅妝”。在中國傳統民俗上,凡是與節日、喜慶、吉祥、好運、熱鬧等有關的事務,都會用紅色來表現。滿堂紅、大紅人則象征著成功;氣運亨通、春風得意則說“紅光滿面”。紅色貫穿了整部中華歷史,滲透到各個層面與領域,是中華文化的深厚底色。

參考文獻

[1]袁杰英.中國歷代服飾史[M].北京:高等教育出版社,1994.

[2]田字秉.中國工藝美術史[M].上海:東方出版中心,1985.

[3]黃仁達.中國顏色[M].南京:江蘇鳳凰美術出版社.2020.