錫博新藏|石證歷史——兩大望族石碑入藏?zé)o錫博物院

碑石無聲,歷史留存。碑石可謂石質(zhì)圖書,能夠較好地將歷史保存,具有歷史研究、文化傳播、藝術(shù)欣賞等眾多價值,無錫博物院歷來重視此方面的征集,我院下轄專門的碑刻陳列館。近日,凌云志老師向我院無償捐贈其收藏的兩塊秦家、鄒家石碑,為我院再添珍藏。

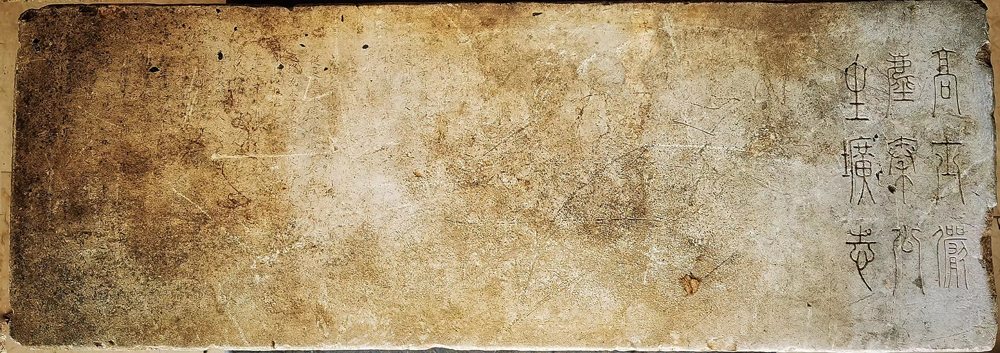

其一,明秦坊生壙志碑。青石質(zhì)地,高32.2厘米、寬 89.8 厘米、厚 10.9厘米。

秦坊(1583—1661),錫山秦氏瑞五公十一世孫,字表行,號儼塵,稟太學(xué)生,授光祿寺監(jiān)寺。他提倡義田,接濟(jì)貧苦的宗親,(光緒)《無錫金匱縣志》記載其:“操履純正,長厚樂善,置義田贍近族之貧者。既而族人欲以銀易米,又求析田,且指田索值,坊應(yīng)之無倦也。”著有《范家集略》六卷、《范身集略》八卷,被《四庫全書》收錄。

秦坊(1583—1661),錫山秦氏瑞五公十一世孫,字表行,號儼塵,稟太學(xué)生,授光祿寺監(jiān)寺。他提倡義田,接濟(jì)貧苦的宗親,(光緒)《無錫金匱縣志》記載其:“操履純正,長厚樂善,置義田贍近族之貧者。既而族人欲以銀易米,又求析田,且指田索值,坊應(yīng)之無倦也。”著有《范家集略》六卷、《范身集略》八卷,被《四庫全書》收錄。

生壙志指古時為未歿之人所寫的墓志。碑文結(jié)體端穩(wěn),雋永秀麗。該碑存在一定程度的風(fēng)化,內(nèi)容尚在釋讀中,希冀能夠豐富秦坊生平史料。

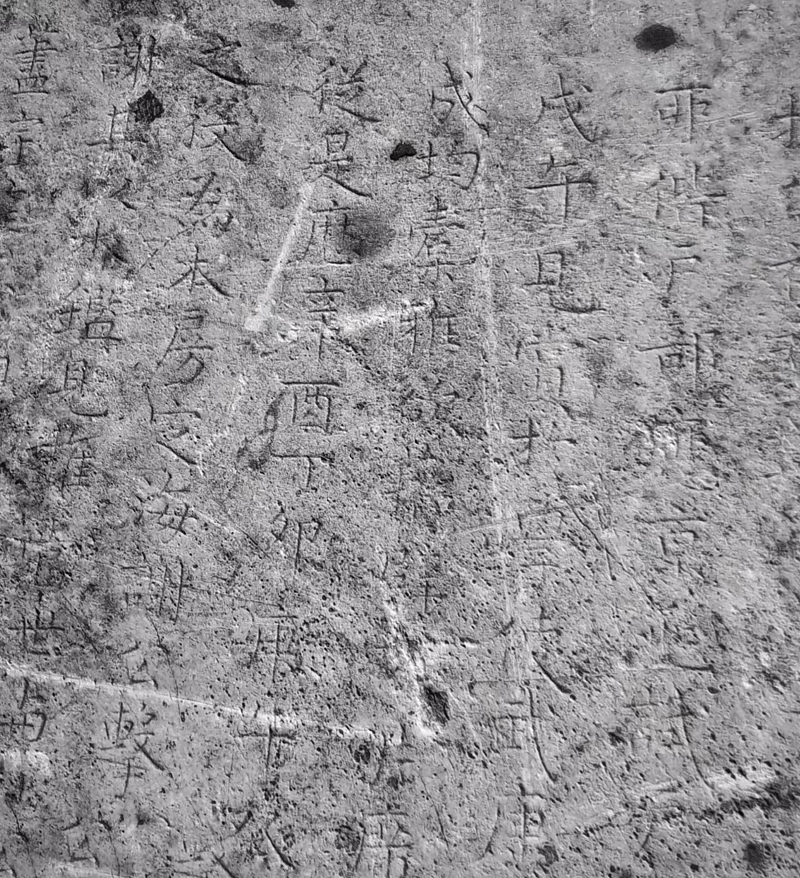

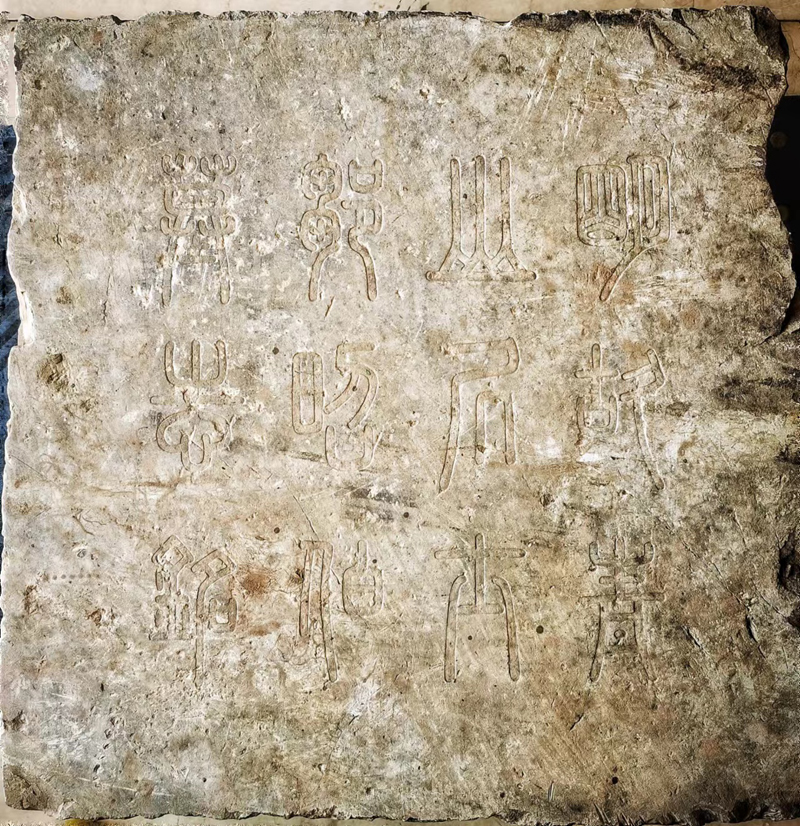

其二,明鄒昭伯墓志蓋,青石質(zhì)地,高 65.5厘米、寬 65.2厘米、厚 12厘米。

鄒昭伯,號青山,屬鄒氏龍涇長房支。鄒昭伯的一生做了一件重要的事情,完成其父未完成的建房計劃,修建了一座大宅第。根據(jù)明邵寶《鄒氏莊東新居記》記載,宅第大門內(nèi)有前、后二廳,中間有門相隔,里又有三堂,后邊有二排房屋,廳旁四周有廂房相繞。同時代的邵寶評價鄒昭伯:“雖然志一也,于生日養(yǎng),昭伯于母之謂也;于沒日繼,昭伯于父之謂也。” 誠哉斯言。

《泰伯梅里志》記載 :“鄒昭伯第在塘莊東,今宅已廢,而猶有大墻門之稱。”無錫碩放一帶大墻門之稱歷史,即可追溯至鄒昭伯第。

鄒家、秦家皆為無錫望族,這兩塊石碑對研究家族文化、地方歷史都具有一定的意義,而雋永秀麗的碑文又極具藝術(shù)欣賞價值,凌云志老師將私藏變館藏,是對傳統(tǒng)文化保護(hù)與傳承的有力支持,我院將妥善保護(hù)、利用好這兩塊石碑,讓其價值充分發(fā)揮。