【在線微課】灼灼其華——彩陶繪畫(huà)課程(貳)

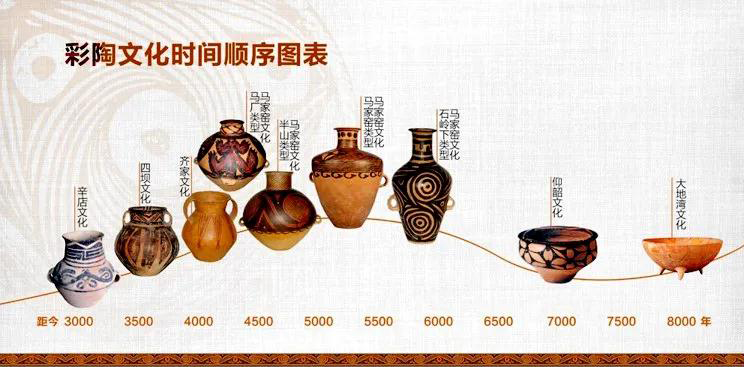

二.彩陶的發(fā)展

1.仰韶文化

提到彩陶文化,不得不說(shuō)起仰韶文化。仰韶文化距今大約7000年左右,以黃河中游為中心,幾乎遍布于華北各地區(qū),是我國(guó)新石器時(shí)代彩陶最豐盛繁華的時(shí)期。所以仰韶文化也有“彩陶文化”之稱。

寶雞市北首嶺出土 船形彩陶壺

早期彩陶的顏色多以紅底黑彩或紫色為主,較為簡(jiǎn)樸;中期彩陶開(kāi)始流行先以白色、紅色作為底色,然后再加以黑色、棕色、紅色的紋飾,甚至還出現(xiàn)了白色的鑲邊設(shè)計(jì)。

陶器上的圖形主要為人面、魚(yú)、鹿、植物等遠(yuǎn)古時(shí)期人類常接觸的動(dòng)植物;抽象的幾何形,如三角形、圓形也十分常見(jiàn);除此之外,圓點(diǎn)、曲線、渦紋、弧線等點(diǎn)線類的裝飾元素也被其大量采用。

半坡類型為仰韶文化的早期典型代表,因?yàn)槭紫缺话l(fā)現(xiàn)于我國(guó)西安市半坡村而得名。

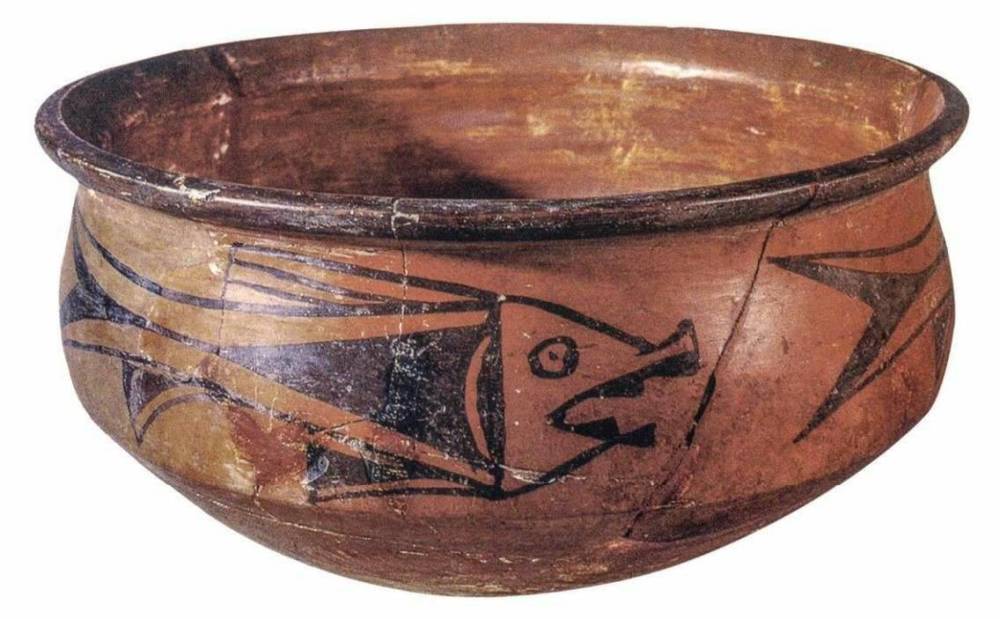

半坡出土的陶器在色彩上大多以黑彩為主,圖案與花紋以遠(yuǎn)古時(shí)期人們所常見(jiàn)的魚(yú)、蛙、鹿、羊等動(dòng)物紋為主,兼以人面紋和三角形、波浪形、網(wǎng)格等幾何紋。在這其中,魚(yú)紋飾是半坡彩陶中最主要的題材。1955年在半坡出土的“人面魚(yú)紋彩陶盆”是這一類陶器的典型代表,也是聞名于世的遠(yuǎn)古時(shí)期的優(yōu)秀藝術(shù)品。

人面魚(yú)紋盆

魚(yú)紋彩陶盆

大地灣文化中期以后仰韶文化半坡類型彩陶,中國(guó)國(guó)家博物館藏。

簡(jiǎn)單的幾何體的搭配,令彩陶紋飾營(yíng)造出了一種寫(xiě)實(shí)與抽象、先鋒與古樸相結(jié)合的藝術(shù)美感。而直線與曲線、剛硬與柔和的構(gòu)圖形式,高度體現(xiàn)了遠(yuǎn)古時(shí)期華夏先民的藝術(shù)水平。

廟底溝類型的彩陶處于仰韶文化彩陶工藝的盛期,存在的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1000年,因1950年首先發(fā)現(xiàn)于河南陜縣廟底溝而得名。

廟底溝類型與半坡類型彩陶風(fēng)格迥異,以深腹曲壁的碗、盆為主,彩陶數(shù)量較多,顏色黑多紅少,全為外彩而無(wú)內(nèi)彩。紋飾主要有花瓣紋、鉤葉紋、渦紋、三角渦紋、條紋、網(wǎng)紋和圓點(diǎn)紋等,亦有動(dòng)物紋飾。

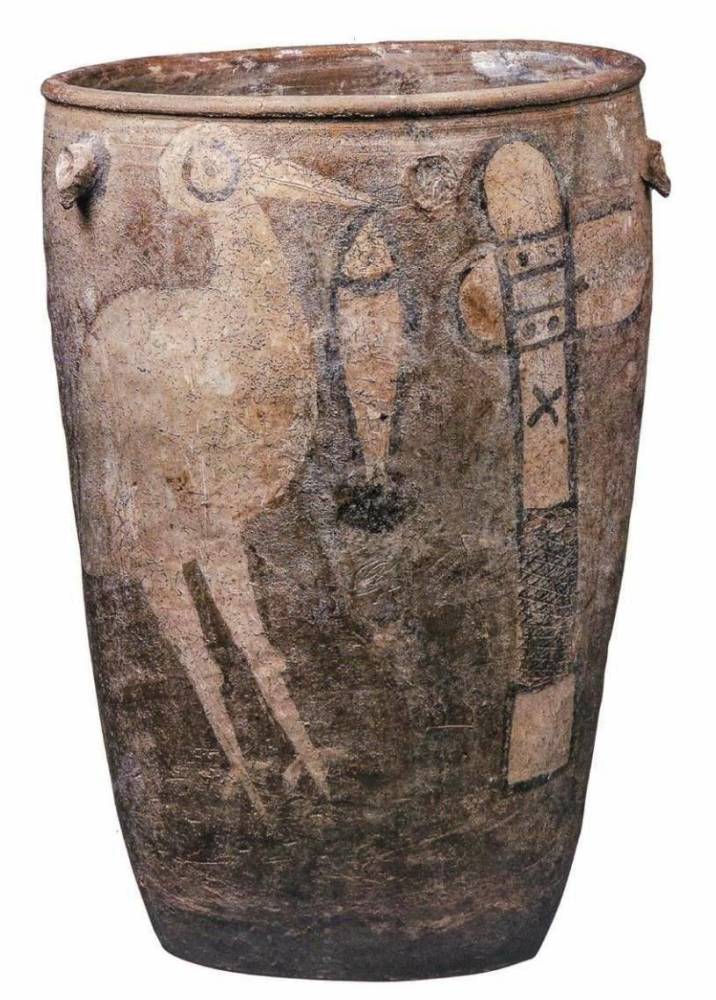

鸛魚(yú)石斧圖彩陶缸

鸛魚(yú)石斧圖彩陶缸

河南臨汝出土,仰韶文化,中國(guó)國(guó)家博物館藏。陶缸表面繪有一只大鸛,鸛嘴里叼著一尾魚(yú),旁邊還有一把巨大的石斧,斧子上裝飾有“X”紋。鸛粗腿碩身,大眼長(zhǎng)喙,身軀白色,眼睛用褐色勾繪;魚(yú)和斧用褐色畫(huà)出輪廓,內(nèi)涂白色。圖像襯托在淡橙色的缸體底色上,非常醒目。

2.馬家窯文化

馬家窯屬于仰韶文化向西發(fā)展的一種地方類型,可以稱之為仰韶文化的亞種,因1923年首先被發(fā)現(xiàn)于我國(guó)甘肅省臨兆縣的馬家窯村而得名。

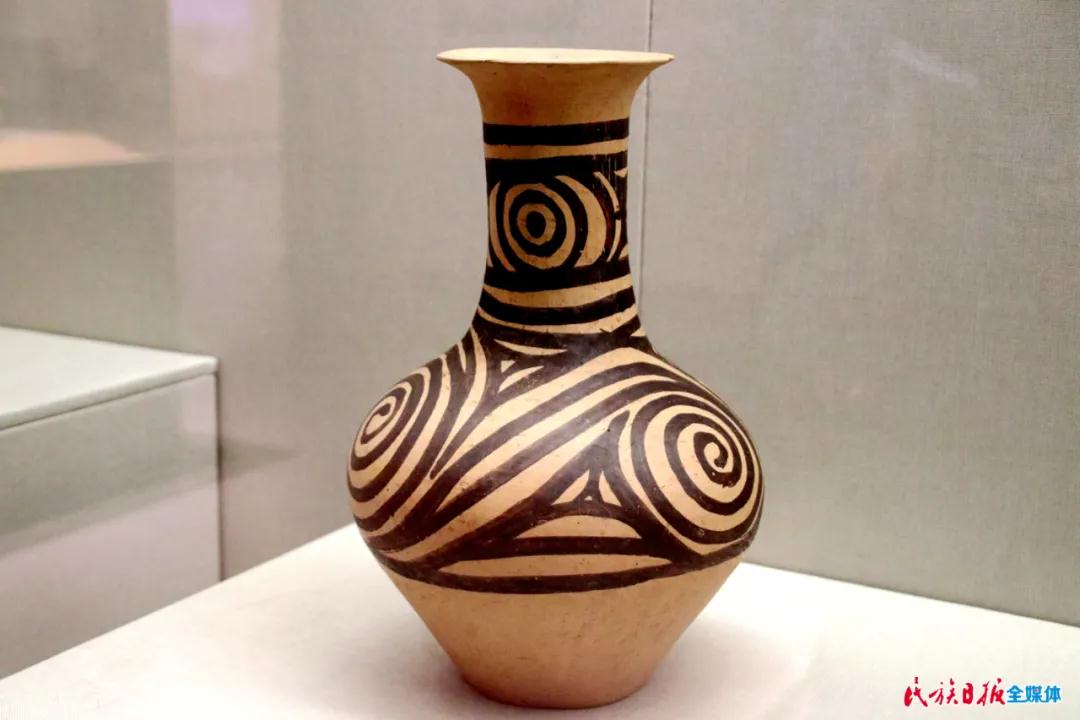

馬家窯類型的制陶業(yè)十分發(fā)達(dá),其彩陶在一定程度上繼承了廟底溝類型爽朗剛直的風(fēng)格,但表現(xiàn)手法上較之更為精細(xì),形成了自身絢麗典雅的藝術(shù)風(fēng)格。“渦紋四系彩陶罐”是這一時(shí)期的代表作,被譽(yù)為“彩陶之王”。

渦紋四系彩陶罐

點(diǎn)線面的結(jié)合是馬家窯陶器最為典型的特色,“密集變化”和“粗細(xì)變化”兩大手法使構(gòu)圖更加自然豐富,形成獨(dú)特的美感。

上孫家寨出土 舞蹈紋彩陶盆

馬家窯彩陶包括了石嶺下、半山、馬廠等類型,共同特點(diǎn)可概括為:裝飾面大、構(gòu)圖繁密、紋樣靈動(dòng)、色彩熱烈。

石嶺下型彩陶有罐、壺、瓶等,器形比較單純。裝飾紋樣多以黑彩繪制,常見(jiàn)有旋渦紋、波浪紋、網(wǎng)格紋、鋸齒紋、蛙紋以及人物形象等。其中以鯢魚(yú)紋最具特色。

石嶺下類型漩渦紋瓶,距今約5800年

半山類型,器形以罐、壺為主,彩陶罐的最大的直徑在腰部,繪畫(huà)采用了黑紅兩彩,出現(xiàn)了鋸齒紋。器型大多飽滿圓潤(rùn)、精細(xì)磨光,色彩愈加絢爛,紋飾更趨繁麗,線條柔美流暢,堪稱彩陶藝術(shù)的巔峰。

半山類型漩渦紋雙耳罐,距今約4500年

馬廠類型,彩陶器型更加豐富多樣,圖案更是紛繁而抽象。四大圓圈紋、變體蛙神紋、網(wǎng)格紋、回形紋、折帶紋、貝紋成為馬廠彩陶的主要紋樣,其中填于圓圈內(nèi)的各種精細(xì)繁密的網(wǎng)格紋顯示了先民高超的繪畫(huà)功力。

馬廠類型蛙神紋雙耳罐,距今約4050年

如果說(shuō),陶器的出現(xiàn)標(biāo)志著人類社會(huì)開(kāi)始邁進(jìn)了一個(gè)新的歷史階段。那么,彩陶的出現(xiàn)就是先人有意識(shí)地賦予實(shí)用器物原始的藝術(shù)性,彩陶藝術(shù)的成就在很大程度上奠定了中國(guó)藝術(shù)的審美基礎(chǔ)。

彩陶產(chǎn)生在沒(méi)有階級(jí)壓迫、宗教意識(shí)、封建文明的原始社會(huì),人類只需要考慮每日三餐、過(guò)冬度夏。因此,彩陶藝術(shù)中充滿了熱烈、明朗、童真的稚氣,陶器器型千變?nèi)f化,充斥著創(chuàng)作的熱情與巧思,這無(wú)疑就是寶貴的精神財(cái)富!

(圖片均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),權(quán)侵刪)

參考文獻(xiàn):

[1]王小慶:《論仰韶文化史家類型》,《考古學(xué)報(bào)》,1993年第4期.

[2]嚴(yán)文明:《鸛魚(yú)石斧圖跋》,《文物》,1981年第12期.

[3]李水城.半山與馬廠彩陶研究[M].北京:北京大學(xué)出版社,1998:199.