活動回顧|博物館里的別樣中秋

中 秋 節

“中秋”正式成為節日并開始盛行是在宋朝,宋太宗趙光義將中秋與新年、端午列為三大節日。南宋吳自牧的筆記《夢梁錄》中也有“八月十五中秋節,此日三秋恰半,故謂之‘中秋’”的記載。自此,這個傳統的日子,深深地融入了中華民族的血液之中。那宋朝時期,人們是如何過中秋的呢?在剛剛過去的中秋小長假里,無錫博物院精心準備了“纖云弄巧——發簪制作體驗活動”、“華燈伴月——花燈制作體驗活動”這兩場文化盛宴,帶領大家一起回味古人的中秋佳節!

纖云弄巧——發簪制作體驗活動

中國古代首飾潮流榜的榜首,非簪釵莫屬。早在新石期時代,簪的前身“笄”就已經是古人日常使用的束發工具了。進入封建社會,“女子十有五年而笄”,插笄更是成為女子成年的標志。隨著生產力的發展,金銀玉石、翠羽鮮花點綴而成的簪釵,成為了古代女子發髻間最亮眼的一道風景。

9月20日,我們邀請古風愛好者們一起親手制作一支發簪。在老師的指導下,大家很快學會了如何用金屬絲纏繞制作花瓣和花蕊的方法,再用琉璃花瓣和珍珠鑲嵌點綴,一支精巧雅致的發簪便于手中悄然綻放。可別小看這一纏一繞,看似簡單卻也考驗人的耐心和細心,如何搭配取舍,如何整理造型都需要費一番心思。明月清暉,寶髻瑤簪,當我們把親手制作做的發簪插于鬢發間時,點染出的,是一個充滿東方古典神韻的別樣中秋。

華燈伴月——花燈制作體驗活動

賞玩花燈,是中秋節傳統的習俗之一。早在北宋《武林舊事》中,記載中秋夜節俗,就有‘將“一點紅”燈放入江中漂流玩耍的活動。

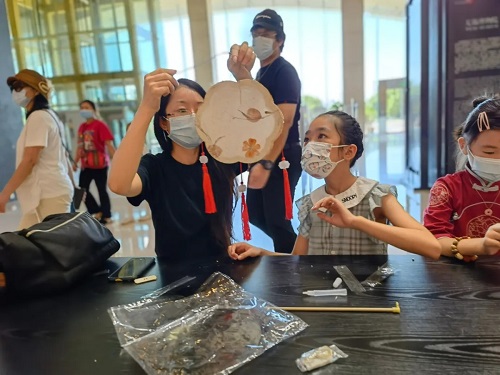

在中秋節當天,無博物院也開展了“華燈伴月——花燈制作體驗活動”。現場30組親子家庭一起制作了一盞屬于自己的花草紙燈籠。孩子們在家長的協助下,將花燈片片拼接完整。每一盞花草燈都有其獨特的圖紋,紙張精糲,紋路起伏,呈現出特有的古樸之美。將其橫掛在短桿上,打開燈串,彩光透過宣紙閃耀,匯聚成璀璨星河。在這個浪漫唯美的中秋夜,手持花燈在月下游嬉玩耍,定能為中秋增添一景。