在線研學(xué)|古法造紙小課堂

造紙術(shù)是中國四大發(fā)明

在過去幾千年的時光中

影響著世界文明發(fā)展

紙究竟是怎么造出來的?

穿越時光,古法造紙

讓我們一起

探究“紙”的秘密吧!

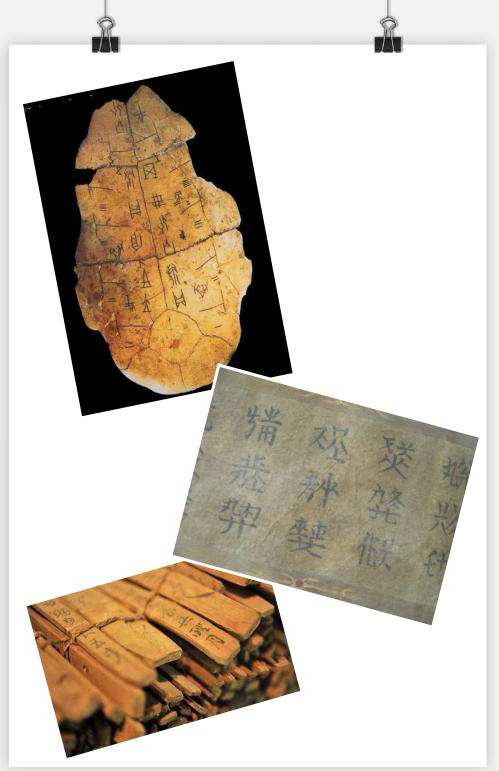

你們知道在紙發(fā)明以前,我國古代曾用哪些方法進(jìn)行記錄呢?

(竹簡、龜殼、絲帛)

原來啊,早在幾千年前,我們的祖先就創(chuàng)造了文字。

可那時候還沒有紙,要記錄一件事情,就用刀把文字刻在龜甲和獸骨上,或者把文字鑄刻在青銅器上。

后來,人們又把文字寫在竹片和木片上。但是,這種書很笨重,閱讀、攜帶、保存都很不方便。

再后來,有了蠶絲織成的帛,就可以在帛上寫字了。帛比竹片、木片輕便,但是價錢太貴,只有少數(shù)人能用,不能普及。

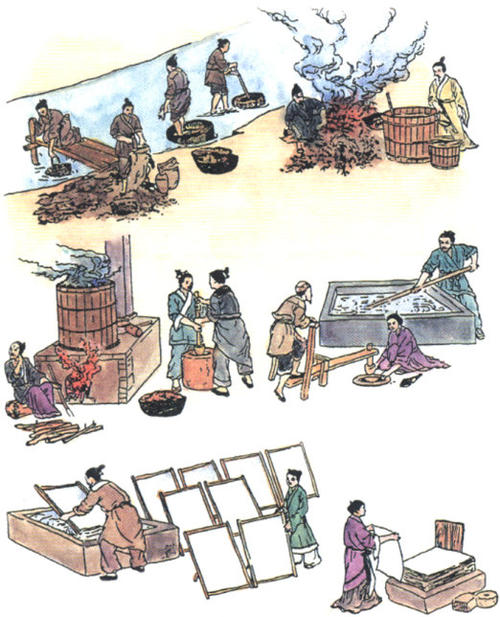

考古學(xué)家發(fā)現(xiàn),在兩千年多年前的西漢時代,人們已經(jīng)懂得了用麻來造紙。但麻紙比較粗糙,不好書寫。大約在一千九百年前的東漢時代,有個叫蔡倫的人,吸收了人們長期積累的經(jīng)驗,改進(jìn)了造紙術(shù)。造紙術(shù)所用的原料容易得到,可以大量制造,價格又便宜,能滿足多數(shù)人的需要,所以這種造紙方法就傳承下來了。

那么,紙到底是如何做成的呢?這幅“漢代造紙工藝流程圖”形象地再現(xiàn)了兩漢時期的造紙術(shù),將麻頭、破布等原料經(jīng)水浸、切碎、洗滌、蒸煮、漂洗、舂搗、加水配成懸浮的漿液、撈取紙漿、干燥后即成為紙張。簡單來說,大致可歸納為四個步驟:

第一是原料的分離,就是用漚浸或蒸煮的方法讓原料在堿液中脫膠,并分散成纖維狀;

第二是打漿,就是用切割和捶搗的方法切斷纖維,并使纖維帚化,而成為紙漿;

第三是抄造,即把紙漿滲水制成漿液,然后用撈紙器(篾席)撈漿,使紙漿在撈紙器上交織成薄片狀的濕紙;

第四是干燥,即把濕紙曬干或晾干,揭下就成為紙張。

一起來看看其他同學(xué)的實踐

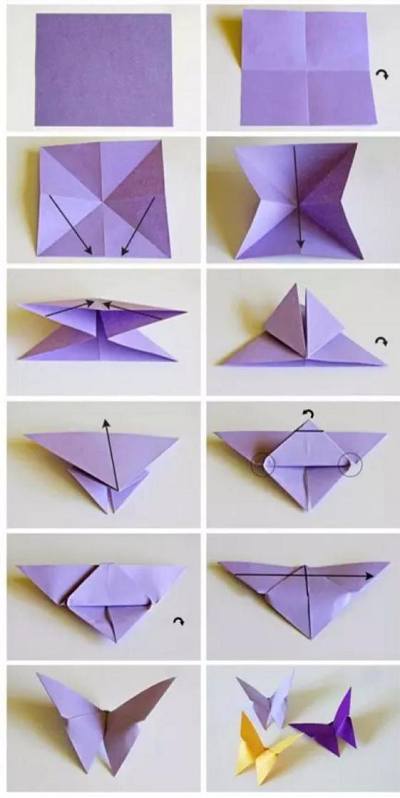

了解完古法造紙的歷史和流程,接下來我讓我們動動手,做一個美麗的蝴蝶折紙吧!

材料準(zhǔn)備:正方形彩紙

制作步驟: