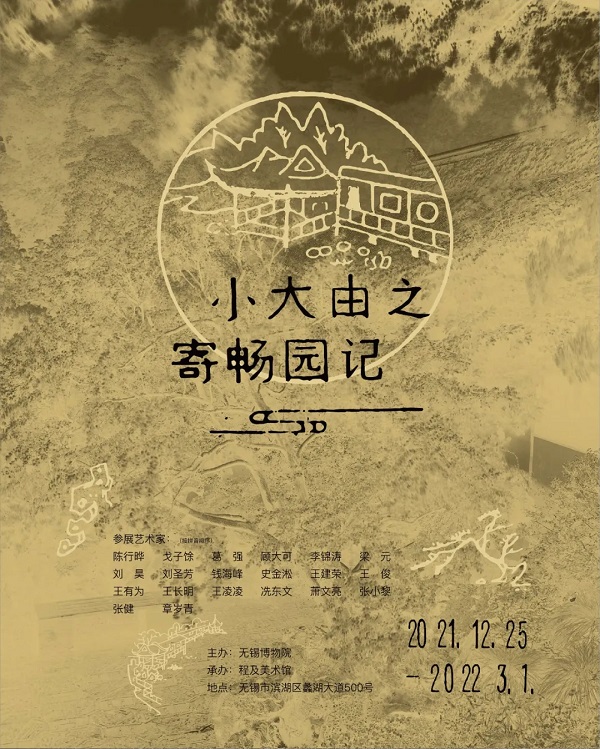

策展手記|《小大由之——寄暢園記》

就其具有的策展維度和展出的作品來(lái)說(shuō),這不是一個(gè)學(xué)術(shù)型的展覽。不過(guò),此次展覽仍然意圖提出一個(gè)問(wèn)題,即傳統(tǒng)文脈的現(xiàn)代性轉(zhuǎn)化問(wèn)題——或者不如說(shuō),到底什么樣的藝術(shù)形式才真正符合當(dāng)代無(wú)錫的精神品味。是民俗的?仿古的?還是西方舶來(lái)的所謂前衛(wèi)的?確實(shí),這是一個(gè)無(wú)法給出明確答案的問(wèn)題。

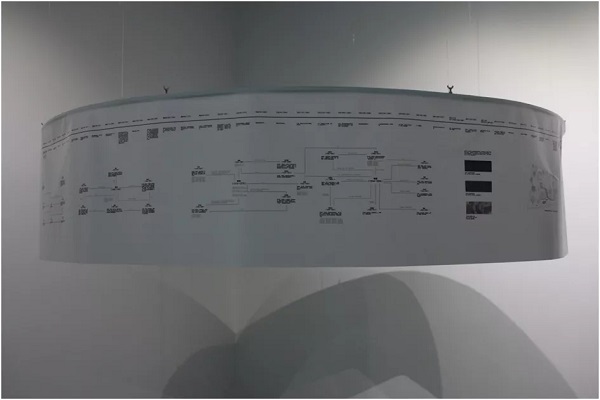

程及美術(shù)館近年來(lái)在這個(gè)問(wèn)題的探索實(shí)踐中不斷前行,我們?cè)谧龊贸碳跋壬膶W(xué)術(shù)研究展的基礎(chǔ)上,依托程及先生中西融合的理念,以有限的經(jīng)費(fèi)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源,結(jié)合本土藝術(shù)家群體,聯(lián)合策劃多個(gè)主題展覽,在行業(yè)內(nèi)取得了一些認(rèn)可和鼓勵(lì)。在后疫情時(shí)代,我們始終以推動(dòng)無(wú)錫優(yōu)質(zhì)當(dāng)代文化為己任,持續(xù)為無(wú)錫的藝術(shù)力量發(fā)聲。在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),我們不斷思考藝術(shù)史的發(fā)展脈絡(luò),結(jié)合無(wú)錫本地的實(shí)際情況,選擇了園林這一主題來(lái)策展。園林文化包羅萬(wàn)象,融中華文明的儒道釋精神于一體,疊石、理水、亭臺(tái)樓閣等元素是藝術(shù)家們經(jīng)久不息的創(chuàng)作靈感來(lái)源,而具有五百年歷史的寄暢園又是江南園林文化的典型代表之一,有著悠久的歷史和人文情懷,既是國(guó)內(nèi)外學(xué)者所熱衷的研究對(duì)象,也是環(huán)境優(yōu)雅的旅游勝地。在此,我們以寄暢園作為展覽的題眼,激發(fā)無(wú)錫藝術(shù)家的創(chuàng)作熱情,試圖打造一個(gè)將無(wú)錫傳統(tǒng)文脈和當(dāng)代藝術(shù)相互融合的藝術(shù)展覽。寄暢園作為一個(gè)人造的園林世界,既是游走觀園的具體空間,也在更大尺度上,與其周?chē)腻a山、惠山、映山湖發(fā)生著緊密互動(dòng)。在園林之中,八音澗、錦匯漪、知魚(yú)檻、七星橋等小品則小中見(jiàn)大,在一個(gè)有限的人造世界中,創(chuàng)造出一波三折的妙趣。展覽命名《小大由之——寄暢園記》,正是從想象的空間、尺度中表現(xiàn)園林這一多元藝術(shù)形態(tài),我們邀請(qǐng)藝術(shù)家尋找園林之中的各種藝術(shù)元素作為靈感,并不斷發(fā)散重構(gòu),最終以空間裝置、繪畫(huà)、攝影、篆刻等多種媒介,以小見(jiàn)大,在無(wú)錫程及美術(shù)館再現(xiàn)一個(gè)微縮的當(dāng)代園林景觀世界。展覽所呈現(xiàn)出的作品并非對(duì)園林表象的簡(jiǎn)單摹畫(huà),而是從不同的角度、材料、形式、觀念上表達(dá)自我內(nèi)心世界的園林意象,呼應(yīng)古代文人雅士游園觀景后的題記。展覽根據(jù)程及美術(shù)館的實(shí)地展場(chǎng)情況分為 “時(shí)間中的園林”、“空間中的園林”和“再現(xiàn)中的園林”三個(gè)板塊。其中,時(shí)間中的園林板塊我們選擇了一些能夠代表時(shí)間的園林圖像,讓觀眾在記憶中回味園林曾經(jīng)的氣息。在前期的籌備階段,我們整理出了寄暢園500年的完整年表,以便觀者清晰的了解到寄暢古園的歷史和人文印記;我們?cè)跈n案中搜尋到了些許民國(guó)時(shí)期關(guān)于寄暢園的報(bào)紙舊聞以反映當(dāng)時(shí)的園林概貌;我們征集并挑選了一些解放后發(fā)行的郵票、郵戳和門(mén)票,通過(guò)表面圖案、繪制手法的差異、各個(gè)時(shí)期制作風(fēng)格和技術(shù)的變化來(lái)承載園林的時(shí)代感;我們以《流動(dòng)的時(shí)間》為題征集了一組的照片,內(nèi)容為游客在寄暢園各處景點(diǎn)所拍攝的旅游紀(jì)念照,每組照片兩兩對(duì)照,分別為曾經(jīng)的游園影像和如今在園林同一位置擺拍的照片,這些照片記錄著園林與人的共同變化。

▲ 寄暢園年表

▲ 寄暢園郵票、郵戳、門(mén)票、舊聞

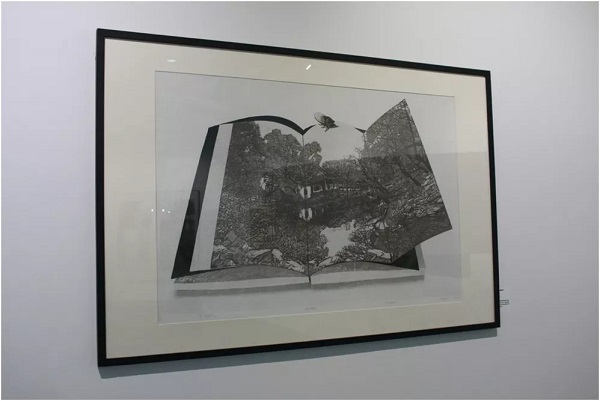

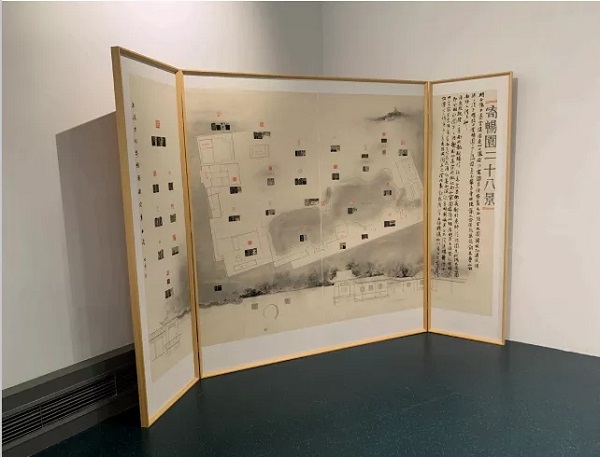

再現(xiàn)中的園林板塊里藝術(shù)家以多元的藝術(shù)表現(xiàn)形式再現(xiàn)園林,思考與探討園林精神與當(dāng)代生活的關(guān)系與距離。陳行曄的版畫(huà)《舊日秋文》將寄暢園的主景知魚(yú)檻置于書(shū)本頁(yè)面中,細(xì)膩的景致刻繪與黑白復(fù)古的色調(diào)體現(xiàn)著藝術(shù)家精巧的構(gòu)思;梁元長(zhǎng)期以水墨技法表現(xiàn)園林意境,作品《夏至》、《夏風(fēng)》將中國(guó)畫(huà)的詩(shī)意傳統(tǒng)融入個(gè)人的創(chuàng)新技法和構(gòu)圖之中;王俊的作品《景物四時(shí)》以大畫(huà)幅黑白膠片拍攝寄暢園的細(xì)節(jié),將詩(shī)意的情感融入多層的灰階變化之中,表現(xiàn)園林的安詳與平靜;錢(qián)海峰經(jīng)常游走于園林的日常之中,作品《游園——寄暢》關(guān)注園中形形色色的人物的動(dòng)態(tài)和表情,記錄著有趣的瞬間;顧大可的《寄暢園二十八景》將寄暢園的著名景點(diǎn)的詩(shī)文與圖像篆刻在印石之上,并將圖文制作成一架畫(huà)屏,試圖突破傳統(tǒng)篆刻藝術(shù)的思維慣性;冼東文的園林系列水彩作品《園影》靜謐清雅,對(duì)于園林的日常繪畫(huà)記錄已經(jīng)成為他的生活調(diào)節(jié)器。

▲ 陳行曄 《舊日秋文》 水印木刻

▲ 王俊 《景物四時(shí)》 攝影

▲ 顧大可 《寄暢園二十八景》 篆刻畫(huà)屏

空間中的園林板塊里,藝術(shù)家從各自擅長(zhǎng)的材料媒介出發(fā),創(chuàng)作富于想象的作品,以特殊的視角闡釋園林物理空間和圖像空間中的多樣變化。史金淞長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)傳統(tǒng)文化中的形象符號(hào),以宏偉的尺度和特殊的材質(zhì)賦予作品深邃的歷史基調(diào)和抽象表達(dá),此次展出的裝置作品《脫胎換骨》體現(xiàn)了藝術(shù)家對(duì)生命、自然、永恒等問(wèn)題的思考;劉昊以金屬銅片模擬太湖石的形態(tài)分布在展廳內(nèi),形成一組當(dāng)代疊石意象的裝置;戈子馀的作品強(qiáng)調(diào)平面肌理的重塑,這次展出的作品《倒影》以水波紋為元素,看似平面的作品卻蘊(yùn)含著機(jī)器般雕琢的痕跡;張小黎的《臨沈周水墨山水圖卷》用樂(lè)高玩具的表現(xiàn)形式替代了明清繪畫(huà)中的筆墨皴法來(lái)繪制山水園林圖卷,形成頗具天真趣味的視覺(jué)效果;王長(zhǎng)明長(zhǎng)期實(shí)踐中國(guó)傳統(tǒng)山水與當(dāng)代生活元素的結(jié)合,在新作《折疊山水》中加入了版畫(huà)、折紙等綜合材料技法,嘗試中西藝術(shù)語(yǔ)言上的融合和二維平面的視覺(jué)突破;王建榮長(zhǎng)期研究抽象表達(dá),《點(diǎn)……點(diǎn)點(diǎn)》這組作品以水溶性的丙烯顏料在畫(huà)布上塑造抽象的水跡,代表著植物的鮮艷色彩,抽象的音符形成了自我的園林感受,看似隨意的潑灑卻蘊(yùn)含著藝術(shù)家刻意的畫(huà)面經(jīng)營(yíng);蕭文亮近期的創(chuàng)作《銀鹽——園》逐漸將水墨園林圖與雕塑相結(jié)合,展現(xiàn)個(gè)人對(duì)園林精神的理解和創(chuàng)造;章歲青的《都市夢(mèng)魘》將各種具象的形態(tài)如超現(xiàn)實(shí)主義般融合在一起嗎,并繪制出復(fù)雜的構(gòu)圖,作品體現(xiàn)出藝術(shù)家對(duì)當(dāng)今快節(jié)湊的現(xiàn)代生活的反思;王有為擅長(zhǎng)在生宣紙上繪畫(huà)太湖石,系列作品《石語(yǔ)》中的湖石形態(tài)各異,蘊(yùn)含生機(jī);葛強(qiáng)的《龍文》以綜合材料進(jìn)行創(chuàng)作,此次展出的作品以書(shū)法為創(chuàng)作元素,進(jìn)行了多層處理,形成特殊的表面肌理;李錦濤、王凌凌、劉圣芳合作的《廊》以自然材料在美術(shù)館樓梯處搭建一個(gè)臨時(shí)的廊,插入墻體的竹竿和掛在廊上的竹片、麻繩相互纏繞,形成一個(gè)具有原始?xì)庀⒌挠^景長(zhǎng)廊。

▲ 史金淞 《脫胎換骨》

▲ 劉昊 《八音》

▲ 李錦濤、王凌凌、劉圣芳 《廊》

在展覽配套的系列活動(dòng)中,我們策劃的主題沙龍活動(dòng)將以“不止是寄暢園寫(xiě)生展“為討論話題,邀請(qǐng)學(xué)者與藝術(shù)家匯聚程及美術(shù)館報(bào)告廳進(jìn)行交流。“不止是寄暢園寫(xiě)生展”不僅代表一種展覽的方式,同樣體現(xiàn)一種藝術(shù)態(tài)度,即藝術(shù)符合時(shí)代軌跡,藝術(shù)融入當(dāng)代生活,我們希望大家共同參與和探討,將無(wú)錫園林文化與當(dāng)代藝術(shù)的融合實(shí)踐不斷延續(xù);著名的無(wú)錫文化學(xué)者金石聲即將為大家?guī)?lái)精彩的講座《品讀寄暢園五百春》講述寄暢園的前世今生,帶您了解寄暢園的五百年歷史,品味寄暢園的文化精神,為藝術(shù)創(chuàng)作者和愛(ài)好者提供更豐富的理論知識(shí)和創(chuàng)作參考信息。參展藝術(shù)家代表顧大可將圍繞寄暢園的文與景進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)篆刻教學(xué);楊丹將帶來(lái)寄暢園少兒水墨寫(xiě)生教學(xué)課。

至此,一場(chǎng)豐富而有趣的園林主題的展覽在新年之際拉開(kāi)帷幕。我們期待通過(guò)此次展覽,能夠律動(dòng)新時(shí)代無(wú)錫的藝術(shù)脈搏,助力無(wú)錫高品位、前瞻性的文化旅游城市建設(shè)。如今,我們都生活在快節(jié)奏的當(dāng)代社會(huì)之中,往昔幽靜的園林生活雖已漸行漸遠(yuǎn),但每個(gè)中國(guó)人內(nèi)心深處追求寧?kù)o致遠(yuǎn)的平和之心永存,這正是展覽《小大由之——寄暢園記》力求表達(dá)的中國(guó)園林精神的內(nèi)核與寫(xiě)照。