在線微課|巖畫――歲月無語唯石言(貳)

賀蘭山“人面”巖畫圖像類型多樣,蘊(yùn)含多種文化因素。根據(jù)賀蘭山“人面”巖畫的多樣化類型,將賀蘭山“人面”巖畫圖像劃分為六種類型。

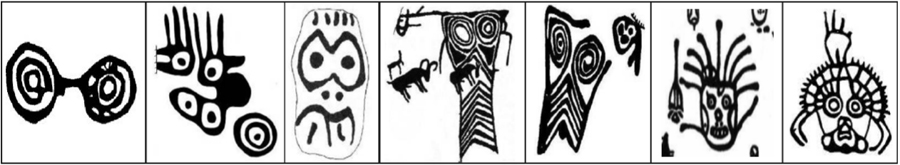

Ⅰ型圖像:為以同心圓或者重圈形為眼睛的雙目“人面”巖畫,分為無輪廓形與有輪廓形。(如圖1)

圖1

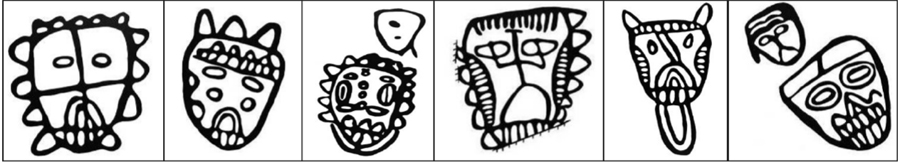

無輪廓雙目“人面”巖畫中,分為有連線雙目、有豎線,類似睫毛雙目、刻畫鼻孔及牙齒雙目巖畫,有輪廓雙目“人面”巖畫分為兩種形式,一種為不規(guī)則長方形輪廓,雙目為旋渦狀,旋渦線向下左右延伸表現(xiàn)口鼻部位;另一種頭頂部有角飾或者芒線,多數(shù)學(xué)者認(rèn)為此類圖像可能與太陽崇拜有關(guān)系。Ⅱ型圖像:呈現(xiàn)為不規(guī)則外輪廓形,輪廓外為花瓣形,花瓣為全包圍或半包圍,少量外輪廓無花瓣包圍。眼睛多為橢圓形,部分圖像的臉頰部位有齒狀裝飾,嘴巴部位刻畫獨(dú)特,多表現(xiàn)為咧嘴呲牙狀,部分圖像有角或耳朵。這一類圖像既有“人面”因素,也包含獸面成分。(如圖2)

圖2

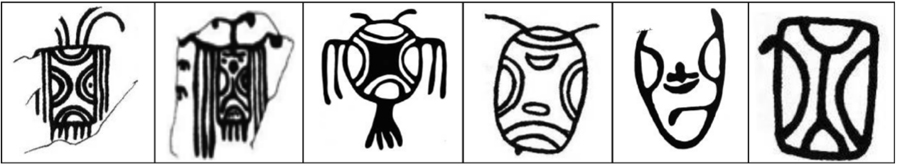

Ⅲ型圖像:外輪廓為梭形,眼睛為圓圈形或弧線形,頭頂部位戴有尖頂形冠狀物或尖頂帽飾,大多圖像的帽飾中央有一根垂直豎立的直線,少量圖像的帽飾頂部為樹杈狀。(如圖3)

圖3

Ⅳ型圖像:眼睛呈X形,外輪廓為方形或圓形,多數(shù)圖像頭頂部位有角飾、羽飾,頭部兩側(cè)刻畫有下垂的發(fā)辮,少量圖像無角飾、羽飾,極少量圖像既無發(fā)辮也無羽飾與角飾。(如圖4)

圖4

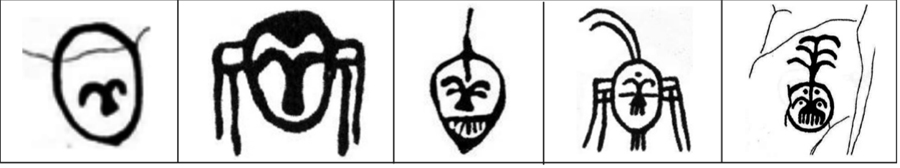

Ⅴ型圖像:特征為Y形五官,呈現(xiàn)形式為連鼻眉毛或連弧眼,其外輪廓主要為圓形。大多數(shù)圖像頭戴羽飾,頭部兩側(cè)刻有下垂發(fā)辮,發(fā)辮對稱,部分圖像無羽飾或發(fā)辮,少量圖像既無羽飾也無發(fā)辮。(如圖5)

圖5

Ⅵ型圖像:特征為簡化的人臉形,部分圖像五官非常簡潔,使用圓點(diǎn)構(gòu)成眼睛與嘴巴的形狀,有的圖像五官俱全,刻畫出眉毛,少量刻畫出耳朵。Ⅵ型圖像中,部分圖像年代較早,屬于早期圖像,部分圖像年代較晚,屬于晚期圖像,兩者年代相差較大。(如圖6)

圖6

賀蘭山是擁有全部核心造型元素、母題成分最為雜糅、且包含其他地域人面內(nèi)涵因素的分布地。

結(jié)語

巖畫是一種石刻文化,人類祖先以石器作為工具,用粗獷、古樸、自然的方法——石刻來描繪、記錄他們的生產(chǎn)方式和生活內(nèi)容,它是人類社會的早期文化現(xiàn)象,是人類先民們給后人的珍貴的文化遺產(chǎn)。這些精彩紛呈的圖像,為我們記錄了遠(yuǎn)古人類3000~10000年前放牧、狩獵、祭祀、征戰(zhàn)、娛舞等生產(chǎn)生活場景,成為研究遠(yuǎn)古人類文化史、原始藝術(shù)史的文化寶庫。順著這個多彩的巖畫萬花筒,可以窺見古代游牧人一幕幕富有生氣的社會生活,喚起對人類一致性的認(rèn)識,理解人類的發(fā)展歷史。

就讓我們一起走進(jìn)寧夏巖畫,走進(jìn)朔地戀歌。

參考文獻(xiàn):

[1]茍愛萍:《賀蘭山人面巖畫的圖像學(xué)研究》

[2]茍愛萍:《論“人面”巖畫的起源與傳播》

[3]孫曉勇:《西遼河流域人面巖畫研究》

來源:開放部