晚清民國(guó)時(shí)期折扇的修復(fù)與還原——記無(wú)錫博物院藏近代秦寶瓚墨筆山水無(wú)款行書成扇的修復(fù)

出袂輕飏,拂膺涼飔:折扇的審美與功能

清趙翼所撰《陔馀叢考》中有對(duì)折扇的名稱由來(lái)及盛行時(shí)間的記載:“高江村《天祿識(shí)余》謂:今之折疊扇,初名聚頭扇,元時(shí)高麗始以充貢。明永樂(lè)間稍效為之,今則流傳浸廣,團(tuán)扇廢矣。至于揮灑翰墨,則始于成化間云。《癸辛雜識(shí)》:倭人聚扇,用倭紙為之,雕木為骨,金銀花草為飾,并有作不肖之畫于其上者。《七修類稿》亦謂,成化初高麗貢至,朝命仿制以答,復(fù)書格言以賜群臣,民間遂效而為之。”①以上可見,明代是折扇進(jìn)入發(fā)展、流行的時(shí)間節(jié)點(diǎn),攜扇出行逐漸成為一種社會(huì)風(fēng)尚,江南地區(qū)尤甚。

(明 仇英 清明上河圖 局部)

折扇主體由扇骨與扇面構(gòu)成。扇骨材料多樣,竹、木為主,肩型有廟門肩、平肩、美人肩、無(wú)肩,頭型又分圓頭、方頭、花頭。明代文震亨《長(zhǎng)物志》卷七載:“其骨以白竹、棕竹、烏木、紫白檀、湘妃、眉綠等為之,間有用牙及玳瑁者,有員頭、直根、絳環(huán)、結(jié)子、板板花諸式,素白金面,購(gòu)求名筆圖寫,佳者價(jià)絕高。其匠作則有李昭、李贊、馬勛、蔣三、柳玉臺(tái)、沈少樓諸人,皆高手也。紙敝墨渝,不堪懷袖,別裝卷冊(cè)以供玩,相沿既久,習(xí)以成風(fēng),至稱為姑蘇人事。”② 扇面一般為紙扇面、絹扇面兩大類,其中紙扇面為素紙扇面、色紙扇面、金箋扇面等,絹扇面亦可分素絹、金(銀)絹、色絹三種。

折扇的初始作用即扇風(fēng)納涼,后因明清文人畫家的推動(dòng),對(duì)折扇扇面進(jìn)行書畫創(chuàng)作,再加之體型小巧,便于拿在手中把玩,使得折扇被賦予了一定程度上的藝術(shù)審美功能。此外,文人間又愛好以折扇互贈(zèng),折扇的社交屬性亦被凸顯。

折扇的修復(fù)與成扇的還原

一般對(duì)于折扇的修復(fù),多將扇面正反兩面單獨(dú)托裱,并制成鏡片,亦或是立軸等其他形制,這種操作的優(yōu)點(diǎn)是有利于后期的保管收納,但對(duì)折扇原本的形制是有所改變的,扇面和扇骨不再是一個(gè)整體,作為折扇整體的藝術(shù)形式是被打破的。故筆者在對(duì)本件折扇進(jìn)行修復(fù)時(shí),嘗試對(duì)已分離的扇面和扇骨進(jìn)行分別修復(fù),最后進(jìn)行扇面的合扇及扇骨回穿,從而還原出該折扇的原本形態(tài)。

1、基于該折扇自身的考察

扇面正面為行書無(wú)款,反面作墨筆山水,落款“岐農(nóng)”,即秦寶瓚。秦寶瓚, 1856-1928,字岐臣,改字岐農(nóng),以字行,號(hào)穉云、懶云、聵叟,無(wú)錫錫山秦氏家族秦臻第四子,乾嘉古文學(xué)名家秦瀛裔孫,附貢生,齋名晚紅軒。秦善詩(shī)文書畫,山水師倪云林及四王,花卉取法南田,篆隸行楷俱精。

本件折扇送修時(shí)的狀態(tài)及病害如下:玉竹扇骨,直方,2.0排口,九五寸。大骨、小骨完全分開且均有變形,小骨或有缺失,扇釘缺失。兩根大骨上均有扇面粘連。扇面絮化嚴(yán)重,多處霉點(diǎn),大面積缺失,包邊絹條脫落等。

(修復(fù)前)

2、拆解

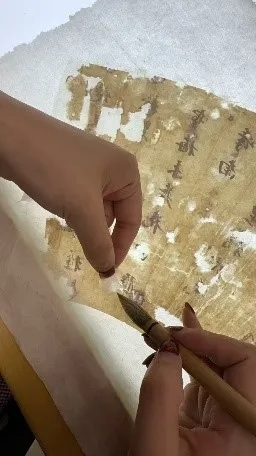

此部分分為大骨和粘連扇面的分離以及小骨和扇面的分離。大骨上都有不同程度的扇面粘連,用濕毛巾覆蓋悶濕粘連在大骨上的扇面,后用針錐、鑷子等將粘連的扇面小心取下,11根小骨分別從扇面中抽出。

3、清洗

對(duì)扇面和扇骨分別進(jìn)行清洗處理。扇面部分用清水和酒精對(duì)墨色及印章顏色進(jìn)行測(cè)試,不脫色后進(jìn)行除塵與除霉。用毛筆去除灰塵,尤其關(guān)注扇面折痕處。用棉簽蘸取酒精對(duì)霉點(diǎn)處進(jìn)行擦拭,可去除部分霉點(diǎn)。扇骨部分用棉布蘸取酒精進(jìn)行擦拭。

4、扇面修復(fù)

對(duì)于扇面的修復(fù),采用揭、托、補(bǔ)、合的基本步驟。首先將扇面的正面和反面揭開,將絹濕水并繃平于案子,干凈排筆蘸熱水淋濕扇面,后將毛巾卷起,從畫心中間向四周滾出,上述操作進(jìn)行數(shù)次后至畫心相對(duì)干凈為止,并蓋毛巾悶潤(rùn),將扇面的正反兩面分開,再分別去除每一張的命紙及其中的隔條。從大骨上取下的兩塊扇面的粘連部分,也按照上述步驟進(jìn)行清洗、揭裱,并根據(jù)畫心內(nèi)容回拼至其原來(lái)的位置。考慮到完整扇面共由四層組成,且需折疊成扇,所以采用較薄的宣紙來(lái)托,使其整體厚度可以輕薄一些。托完的兩張扇面上墻繃平,下墻后對(duì)破洞以及缺失的部分進(jìn)行隱補(bǔ)。隱補(bǔ)之后可再次濕水上墻,待干燥后對(duì)缺失處上膠礬水,之后進(jìn)行全色,與正常古舊畫修復(fù)環(huán)節(jié)一致。合扇部分是整個(gè)修復(fù)環(huán)節(jié)中的重點(diǎn)及難點(diǎn),裁出和小骨寬度相似的宣紙條,長(zhǎng)度超出扇面的半徑,將干燥下墻的扇面,畫心朝向拷貝臺(tái)放置,經(jīng)核對(duì)正反扇面并記數(shù)折痕,再根據(jù)扇面的折痕進(jìn)行定位,確定好隔條應(yīng)該放置的位置,兩張扇面一張背面上稀漿水,一張背面用清水濡濕,隔條依次、等距粘貼在上漿水一面的扇面背后,后將另一面已經(jīng)濡濕的扇面對(duì)齊上下邊貼上,墊水油紙排實(shí)。晾干后的扇面已經(jīng)正反合二為一,用針錐挑開每一個(gè)隔條的開口處。用竹料制作和小骨寬度相似的通條,從針錐挑開的地方穿入,依次將每一個(gè)隔條處全部通開。沿著折痕對(duì)扇面進(jìn)行折疊,全部折完以后,用馬蹄刀沿著上下邊緣將扇面切齊。因本扇的扇面送修時(shí)包邊脫落嚴(yán)重,所以重新制作包邊,包邊時(shí)繃平扇面,絹條上漿,緊緊貼合扇面的上邊緣進(jìn)行包邊。

(揭裱)

(隱補(bǔ))

(貼隔條)

5、扇骨修復(fù)

扇骨的制作過(guò)程比較復(fù)雜,分為選竹、下料、劈竹、刮青、蒸煮、打篾、選篾、纏把、打孔、造型、耪面、拉稍、扒稍、刨砂、標(biāo)記、拋光、合股、上釘、拋面等20多道工序。本扇根據(jù)扇面的折痕,發(fā)現(xiàn)事實(shí)上需要13根小骨,故選擇與原小骨顏色相近的玉竹細(xì)竹條,用耪修型至和原小骨類似,再行打磨。打磨后與原有的大骨小骨一起,對(duì)齊上白牛角釘,并燙釘。

6、成扇的還原

準(zhǔn)備已經(jīng)通好的扇面和燙釘完畢的扇骨,依次將每一根小骨的前端插入開口處,待小骨全部插入后,將折扇合起,一并將小骨完全插入扇面。最后粘合大骨和扇面。

(扇骨回穿)

關(guān)于折扇修復(fù)、保管的思考與總結(jié)

1、折扇修復(fù)中的難點(diǎn)在于隔條位置的確定、合扇的對(duì)齊以及通扇面。隔條的位置可以在扇面邊緣多出的托紙上用鉛筆做好標(biāo)記,避免上了漿水后,因扇面變透而帶來(lái)的看不清。合扇的對(duì)齊在于兩個(gè)扇面不要太濕,可將清水濡濕的扇面卷起部分后再行上紙,這樣可以避免沾到隔條而改變隔條的準(zhǔn)確位置。通扇面的關(guān)鍵在通條的制作,一定要圓頭,防止戳穿扇面。

2、對(duì)于折扇的保管,尤其對(duì)破損嚴(yán)重的或是扇骨、扇面分離的折扇,很多情況下是修復(fù)成扇面,然后做成鏡片進(jìn)行保管,但是這樣一來(lái),扇面和扇骨就分開保管了,失去了文物原有的整體性,所以將其恢復(fù)為成扇的形式不失為一種可行的保存方式。針對(duì)扇面的保存,由于折痕的地方容易斷裂,故應(yīng)盡量減少打開與合上的次數(shù);扇骨的保存方面則在于對(duì)竹木料等材質(zhì)的重視,就竹料的保存而言,其關(guān)鍵在于對(duì)溫濕度的把控,過(guò)于干燥的環(huán)境下竹子容易開裂,每年過(guò)完冬天都須檢查。

(修復(fù)后)

參考文獻(xiàn):

1、[清]趙翼撰,《陔馀叢考》,河北人民出版社,1990年,第675頁(yè)。

2、[明]文震亨,《長(zhǎng)物志》,浙江人民美術(shù)出版社,2016年,第72頁(yè)。