活動回顧|歡樂鬧元宵,團團又圓圓

古人稱農歷正月為“元月”,“宵”為夜晚,正月十五即為元宵節。天上一輪滿,人間萬里明,人們自古都用隆重的儀式來慶祝這新年的第一輪滿月。

相傳,東漢永平年間,漢明帝為了弘揚佛法,下令正月十五夜在宮中和寺院“燃燈表佛”,并令百姓家家掛燈,正月十五夜燃燈的習俗便由此延續下來。到了唐代時期,元宵張燈成為了律法規定之事。

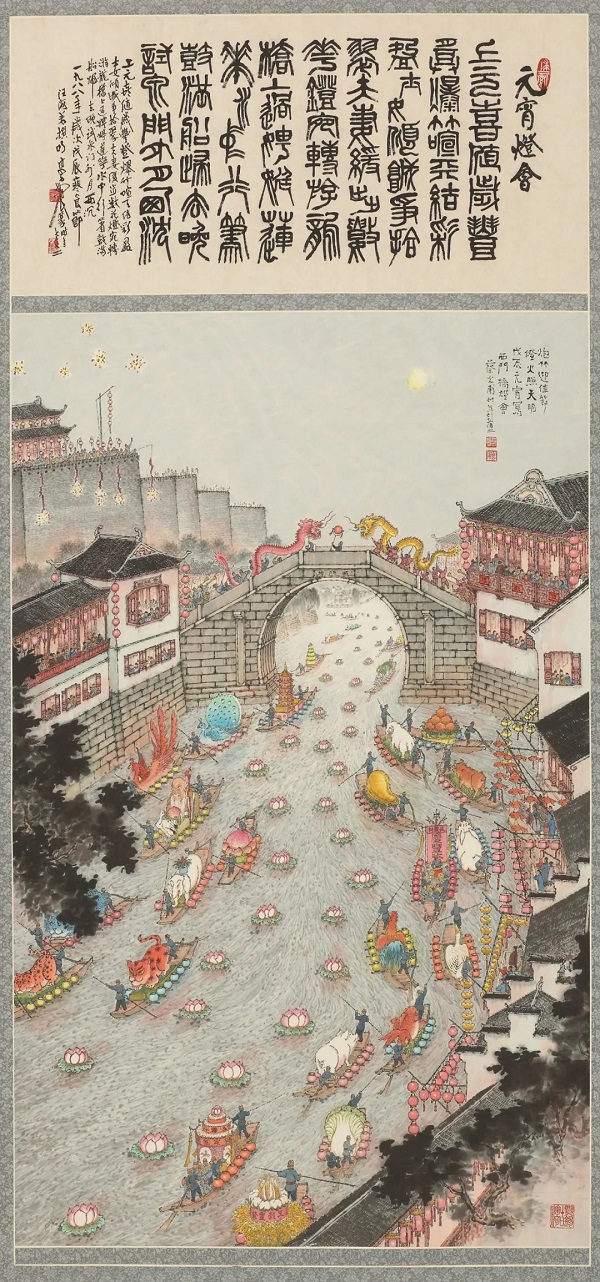

現代 蔡光甫 《無錫古運河元宵燈會圖軸》 無錫博物院藏

元宵節在宋代發展成最熱鬧的世俗狂歡,從正月十四到正月十八都有燃燈活動。元宵節當天,就連深閨的少女也能允許梳妝出門賞燈,“婦女出游街巷,自夜達旦,男女混淆”。除此之外,還有帝王斥資建造鰲山(古時元宵燈會的大型燈彩),與民同賞燈會等樂事。詩人辛棄疾筆下的“東風夜放花千樹,更吹落,星如雨”,描寫的就是元宵節花燈無數,好似繁星墜入人間的勝景。

清 潘錦 《鬧元宵圖軸》無錫博物院藏

在元宵這天,除了看花燈,民間還有吃元宵、猜燈謎、走百病等習俗。

元宵又名“湯圓”、“浮圓子”,因其軟糯誘人的口感和“團團圓圓”的美好寓意,成為了元宵節的代表美食。南宋的周必大寫有“星燦烏云里,珠浮濁水中”,說明當時元宵已經成為常見的節日食品。周密《武林舊事》也記載了“乳糖元子”、“澄沙團子”。元宵也有南北之分,南方的元宵也稱“湯圓”使用糯米粉和好成皮,包上餡料制成。北方的元宵是將切成小塊的餡料層層粘上糯米粉滾制而成。

兔年元宵這日,無錫博物院也邀請大家用超輕黏土代替面粉,來制作一碗別樣的“元宵”。現場的小朋友們化身“小小面點師”,發揮天馬行空的想象力,創作出一只只造型獨特、色彩各異的創意元宵。再一起放入我們的專用“大碗”里,合作完成一碗象征團圓美滿的元宵!讓我們一起來看看他們的作品,你有沒有被“饞”到了呢?