樂學(xué)錫博|薄施淡染——清宣統(tǒng)醴陵窯釉下彩繪龍鳳紋長(zhǎng)頸瓶賞析(叁)

不拘一格的醴陵釉下五彩

醴陵窯釉下五彩瓷器造型千變?nèi)f化,紋飾題材豐富繁多,燒制工藝別出心裁。每件釉下五彩瓷器的畫面都猶如一幅中國(guó)水墨畫,具有鮮明的藝術(shù)特色,被譽(yù)為“東方陶瓷藝術(shù)的高峰”。

從“三燒制”到“二燒制”

醴陵釉下五彩瓷通常采用“三燒制”,即先以800度低溫?zé)伤靥ィ缓筮M(jìn)行彩繪,為使畫面上的墨線及色料中的有機(jī)物和雜質(zhì)等揮發(fā),再以低溫煅燒一次,最后罩透明釉經(jīng)1200度以上高溫?zé)伞F錈品椒ê?jiǎn)便,是近代中國(guó)陶瓷發(fā)展史上一個(gè)新成就。

1954年,在吳壽祺的帶領(lǐng)下將原“三燒制”工藝簡(jiǎn)化為“二燒制”。隨著技術(shù)的不斷革新,如今的醴陵瓷有著“白如玉、薄如紙、明如鏡、聲如謦”之美譽(yù)。

清宣統(tǒng)二年醴陵窯素三彩山水紋瓷瓶

從“單色釉”到“五彩釉”

1907年后,醴陵窯的藝人們通過唐代長(zhǎng)沙窯的發(fā)色原理,摸索研發(fā)出了釉下藍(lán)彩、綠彩、墨彩、赭彩等復(fù)色彩料,極大地豐富了釉下五彩瓷的藝術(shù)表現(xiàn)力,使釉下裝飾進(jìn)入了五彩繽紛的境界。

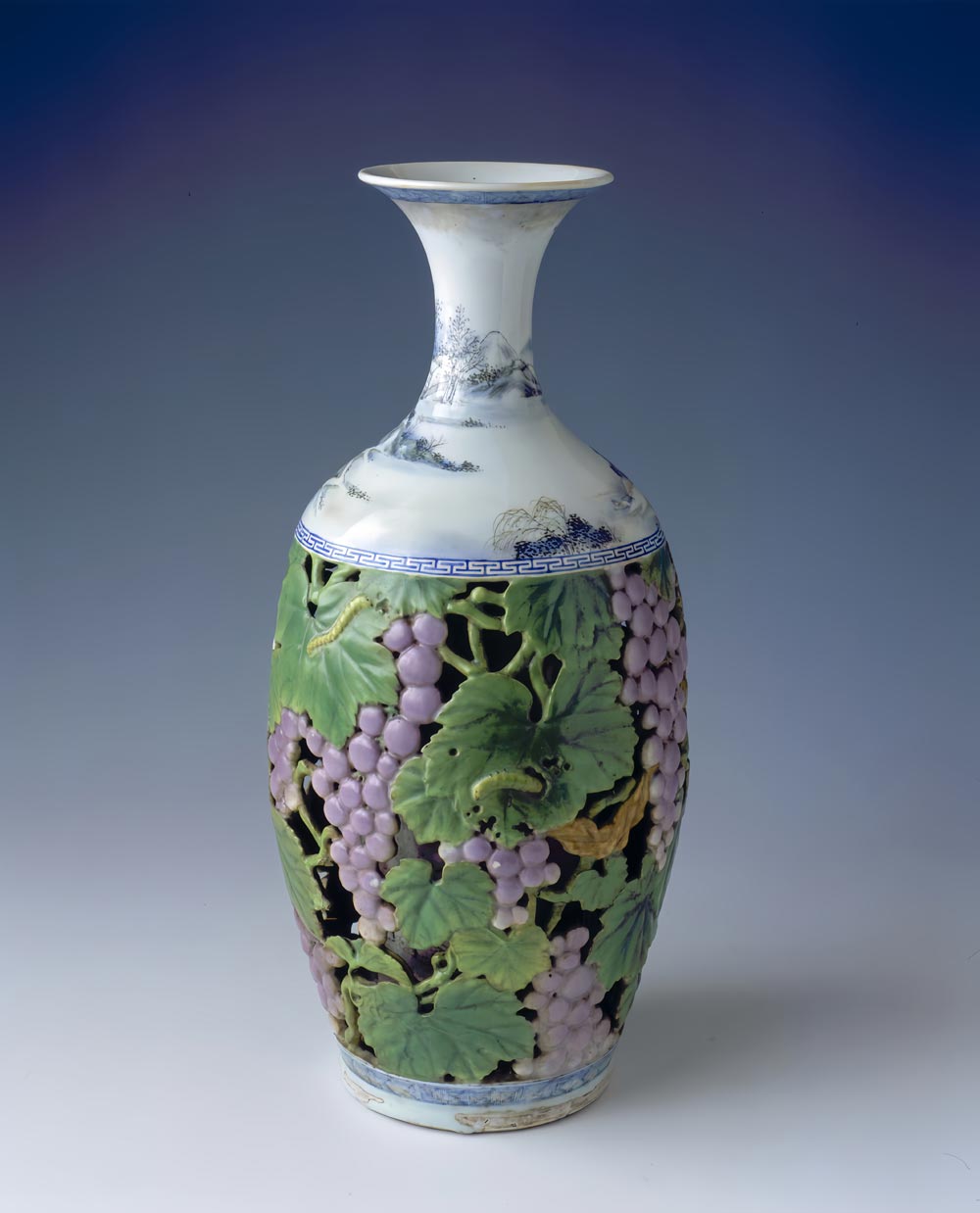

清宣統(tǒng)醴陵窯釉下五彩鏤空葡萄紋瓶

從“有”到“無”的線條裝飾

醴陵釉下五彩瓷的紋飾之所以與釉面渾然一體,優(yōu)雅而和諧,這些空白線條是一重要因素。在瓷器上作畫時(shí),以墨線勾勒紋飾大致輪廓后,再以分水法填以色彩,由于墨線線料中含有乳香油,勾勒的墨線不僅表現(xiàn)圖案的輪廓,同時(shí)也具有堵水功能,即使填色的料水高出輪廓許多也不會(huì)外流,使色彩平整無痕。而這些墨線又是如何消失的呢?工匠們使用了一種不耐高溫的植物顏料,這種顏料經(jīng)過高溫焙燒后會(huì)自動(dòng)炭化脫落,自然呈現(xiàn)空白線條的效果,這是醴陵釉下五彩瓷獨(dú)有的“沒骨法”!

“千年瓷都,天下醴陵”,醴陵瓷器在短短的百年間,已在中國(guó)陶瓷史上寫下了濃墨重彩的一筆,“釉下五彩”工藝代表著當(dāng)今中國(guó)最高的制瓷水平之一。它從歷史深處走來,攜帶紅色血脈,講述山河歲月的崢嶸與輝煌,為推動(dòng)中國(guó)陶瓷的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

[1]《收藏》雜志2019年第6期

[2] 試析清末醴陵窯釉下五彩瓷瓶器形的分類 沙 偉-文

[3]鄧文科.醴陵釉下彩瓷[M].北京:中國(guó)輕工業(yè)出版社,1984:44.

圖片來源:湖南省博物館及網(wǎng)絡(luò)