一位志愿軍老戰(zhàn)士的援朝征途——無錫博物院藏吳志勤赴朝抗美日記

最近,電影《長津湖》熱映。影片中激烈的戰(zhàn)爭場面讓人血脈賁張,而“穿插七連”坐火車一路北上,并在入朝后戰(zhàn)勝嚴寒、敵機空襲等種種困難按時完成任務的經(jīng)歷同樣令觀眾印象深刻。無錫博物院也珍藏著一本記錄有志愿軍部隊入朝參戰(zhàn)情況的日記。日記作者吳志勤時任志愿軍第24軍70師209團二營教導員。這份珍貴的文獻記述了吳志勤1952年9月隨部隊從國內(nèi)駐地出發(fā),直至11月在朝鮮執(zhí)行防御任務期間的親身經(jīng)歷。現(xiàn)擷取日記的幾個片段,我們從中能一睹69年前一位志愿軍老戰(zhàn)士和他的部隊在入朝征途上的風采。

★這段文字記述了二營9月3日自浙江駐地出發(fā)坐火車北上,到達中朝邊境集結(jié)的過程:

“忙了幾天,終于三號自平湖出發(fā),于嘉善住宿了一夜,四日上午十時登車……下午二時開車,于真如吃晚飯,五日上午在無錫停車至一時,我下車停留了片刻。久別的故鄉(xiāng),雖于車上逗留不久,但卻使我非常留戀。五日(疑為六日)早晨于南京輪渡到浦口,在江中看到茫茫的長江滾滾的流去,使我回憶起一九四九.四.十九.晚渡江的情景,那時是如何的浩蕩雄壯。白天經(jīng)過了淮河鐵橋,晚上經(jīng)過了黃河大鐵橋,到達了華北地區(qū),望去一片平原。晚上火車駛過天津市,燈光密布,真使人感到祖國是如何的偉大。六日晚經(jīng)過了山海關,七日經(jīng)過沈陽,至八日中午十二時到達目的地。”

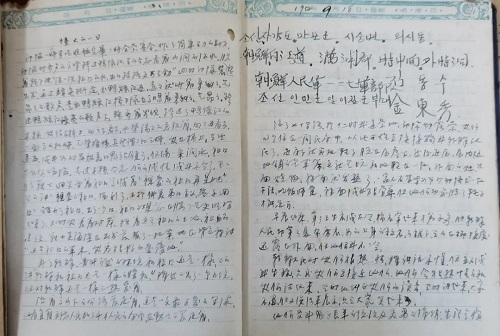

★這是9月18日這天二營跨過鴨綠江入朝的歷史性時刻,作者把這一天稱為“偉大的一日”:

“部隊一時半吃晚飯完畢,二時全營集合,作了簡單有力的動員,部隊都齊聲的高呼‘跨過鴨綠江’。有的同志看著山澗的清水,脫著鞋子講:‘洗一洗祖國的水,出國跑路更有勁。’四時部隊整裝出發(fā),通過輯安街道,至鴨綠江邊,遠遠就聽著雄赳赳氣昂昂的歌聲。走至鴨綠江橋,部隊在高唱著勇(雄)糾糾,氣昂昂,跨過鴨綠江,嘹亮的歌聲下,整齊著步伐,跨過了鴨綠江的木橋。我站在橋上,向下看去,水勢湍湍的急流著。向兩邊看去,兩面高山聳峙,氣勢雄偉。我在橋上,感到如對岸被美國鬼子占領了,僅隔一條澗水,祖國是如何的危險。走過木橋,有一位戰(zhàn)士回頭望著祖國高喊著:‘親愛的祖國再見吧’,有的講:‘親愛的祖國,握別了,不打倒美帝國主義誓不回國。’離開了祖國,出了一個國,祖國的思念在腦子里更明確起來了……戰(zhàn)士吳海深在出發(fā)前抓了一把草,放在背包里,講‘這是祖國的草木,我要很好的愛護他。’”

★在朝鮮境內(nèi)的秘密行軍中,部隊因為目標暴露,遭到敵機的空襲:

“10.4,園洞,六十多里。由于有一輛汽車白天行駛,被飛機發(fā)現(xiàn)了目標,四架飛機對□□打了一下,把汽車打毀。”

★還有部隊行軍途中,在朝鮮老百姓家度過中秋節(jié)的溫馨時刻:

“10.3,新觀里,六十里。住家老百姓對我們相當熱情,該家姓名金觀喆,請我們吃了米酒,并講今天為中秋節(jié)。大家講話雖不懂,但互相的心里是很熱情的。……今年的八月中秋是默默的過去了。幸虧駐家老百姓和我講了才知道,并還算喝了一杯酒,以歡渡中秋。”

★10月8日,二營完成行軍,抵達集結(jié)地:

“10.8,到達□□,為整個行程的集結(jié)地。入朝參戰(zhàn),長途負重行軍,連續(xù)了十九天,克服了各種困難,勝利的到達了集結(jié)地。”

讀著這些文字,我們仿佛也跟隨這支部隊,從江南水鄉(xiāng)來到東北大地,從鴨綠江畔的木橋走向朝鮮的深山密林,在異國他鄉(xiāng)過節(jié),與朝鮮人民同歡樂。之后的戰(zhàn)斗中,二營付出了遠比電影中“穿插七連”更大的犧牲。1952年底,冒著嚴寒,二營開赴朝鮮中部五圣山地區(qū),守衛(wèi)著名的上甘嶺陣地,并參加了1953年的夏季反擊作戰(zhàn),作為先鋒營,與敵血戰(zhàn)兩天兩夜,殲敵兩千余人,全營最后僅剩20多人。他們?yōu)榱俗鎳暮推桨矊幎餮瑸榱酥谐瘍蓢嗣竦钠桨残腋6鵂奚_@些最可愛的人,永遠值得我們敬仰和懷念。

日記的作者——無錫籍抗美援朝老戰(zhàn)士吳志勤

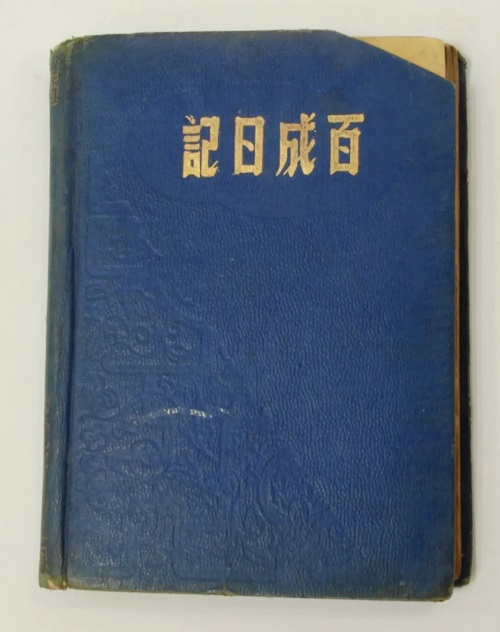

日記封面

日記中記述的二營入朝經(jīng)過——“偉大的一日”