在線微課|千年流芳,筆與墨的傳承①

一支毛筆,一錠墨,一疊宣紙,一方硯臺,構成了文房四寶,它們靜靜地散發著中華文化的獨特韻味。筆尖輕舞,記錄著千年時光的流轉與星辰的軌跡;墨香裊裊,隨著研磨的動作,漸漸彌漫出濃郁的書卷氣息。今天,讓我們先從筆和墨開始,細細品味中華文化的博大深邃。

一、文房四寶——筆

毛筆,是一種起源于中國的傳統書寫工具。它既可以滿足人們對文字和圖像記錄的需求,同時又是兼具藝術。

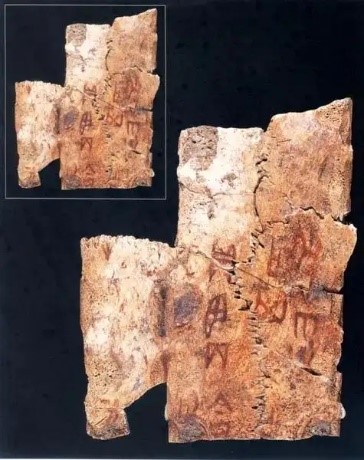

我國的毛筆出現很早,在新石器時代,尤其是仰韶文化遺址中,發現了許多彩繪陶器,所繪圖案流利清晰,粗細有致,這不是竹木削成的筆所能做到的,推測此時可能已出現毛筆的雛形了,其后商周時期的甲骨和竹簡上都出現了明顯用毛筆書寫文字的痕跡。

仰韶文化陶器魚紋盆

毛筆書寫的甲骨文

在湖北曾侯乙墓出土的春秋時期毛筆,是目前發現最早的毛筆實物。當時的毛筆,筆管竹制,用麻絲將兔箭毛包裹在竹桿外周,形成筆頭,毛鋒挺而堅,筆管上則髹以漆作為裝飾。

湖北隨州曾侯乙墓出土的春秋時代毛筆

晉代,安徽宣城出產一種以紫毫兔毛為原料制成的紫毫筆,其特點是筆鋒較短,尖挺耐用。白居易作《紫毫毛》詩:“紫毫筆,尖如錐兮利如刀。江南石上有老兔,吃竹飲泉生紫毫。宣州之人采為筆,千萬毫中揀一毫……每發宣城進筆時,紫毫之價如金貴。”這一時期的毛筆,筆頭短而硬,以兔毫為主,雖蓄墨較少,易干枯,卻因其剛硬的筆鋒,適合書寫勁挺的字跡。

宣城紫毫

從隋唐至宋,毛筆的制作經歷了從短硬到長鋒,再到軟熟的轉變,每一支筆都凝聚了制筆人的匠心與智慧。此后,毛筆依舊隨著時代的不同而演變:元代毛筆多追求剛勁有力,筆鋒硬挺,適合書寫行草書體;到了明代,制筆工藝進一步提升,更注重筆鋒的柔韌與細膩,出現了更多適合工筆畫和小楷的精致毛筆,展現了毛筆藝術的不斷精進與多樣化發展。

由于毛筆易損,不易保存,故流傳至今的古筆可謂是鳳毛麟角。在臺北故宮博物院,有一件名為“鏤管駢珍”的明嘉靖彩漆云龍筆,以其精湛的工藝和獨特的裝飾風格,成為了藏品中的瑰寶。筆管筆套通體以黑漆為地,用彩漆金邊描繪山海、云龍戲珠紋,筆管上方,金漆題簽楷書“大明嘉靖年制”款,筆腔和筆套插口端均鑲有金扣,總體色彩深沉典雅富麗。筆毫的形狀獨特,呈現出細腰葫蘆的形態。這一對筆被裝在一個木盒中,盒上刻有字并填有彩色圖案:“鏤管駢珍”。這支筆不僅是明代工藝美術的杰作,也是文化傳承的重要見證。

明嘉靖彩漆云龍筆 臺北故宮博物院藏

如今,毛筆已漸漸淡出了人們的日常生活,取而代之的是各種便捷的現代書寫工具。然而,不論時代如何變遷,手握一支毛筆,書寫世間人物事,留下一幅幅散發墨香的瑰麗畫卷,依然是無法替代的文化體驗與藝術傳承。

參考文獻:

[1]魯珉.筆墨紙硯的千年韻味

[2]王熙林.毛筆的起源與發展.中國國家博物院,2020-11

[3]予心.文房四寶——墨

[4]程方平. 閑話文房四寶?墨

圖片均來自網絡 權侵刪