在線微課|斗轉星移系列之“月球探測史”(壹)

來過無錫博物院的小伙伴一定對下面這個展項印象深刻,我們只需要坐在體驗座椅上就可以觀看深空探測過程,還可以通過操作臺上的觸摸屏模擬進行月球礦物采集任務。那月亮上到底有什么呢?圍繞這個問題,千百年來人們進行了無數次想象,廣為流傳的有嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等神話故事,人們對月亮也有嫦娥、玉蟾、廣寒等美譽。我們總寄情于月,從賞月到探月,不斷探索著月亮的故事。那么從古至今人們是如何探月的呢?讓我們一起來看看把。

《科技與探索》展廳——“深空探測模擬器”展項

1609年,天文學家伽利略首次將自制的望遠鏡指向月球,看到了人類此前從未見過的場景:原來月球表面坑坑洼洼、崎嶇不平,并不是肉眼看上去的那么完美無瑕。

伽利略手繪的月球表面

人類的首次登月

隨著科學技術的發展,飛到月球上不再是遙遠的夢想。第二次世界大戰結束以后,前蘇聯和美國都開展了對月球的探測任務。1959年到1970年期間,前蘇聯發射了多個探測器,率先取得了繞月飛行、著陸月球、無人駕駛月球車探測等重大成果。而后美國也后來居上,在1968年完成首次載人繞月飛行并成功返回。

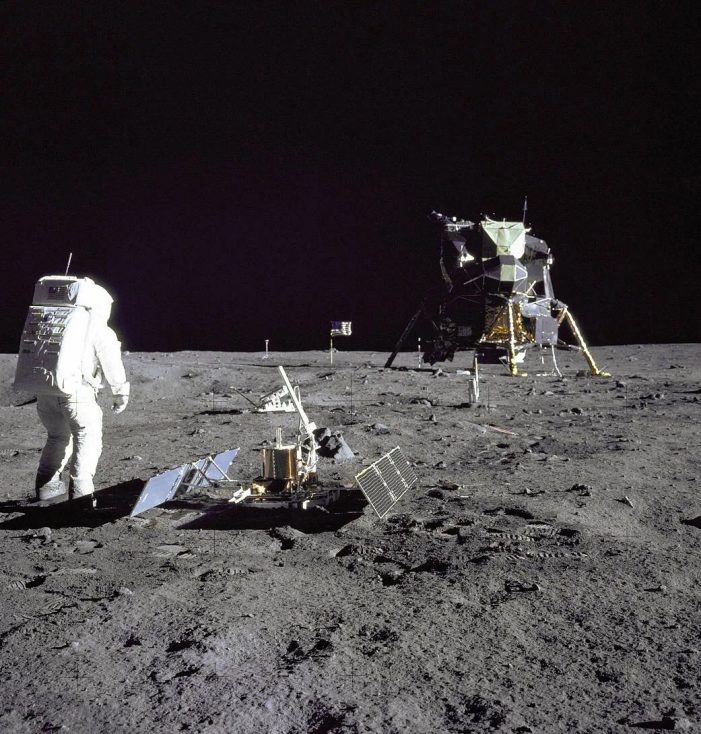

1969年7月,美國的“阿波羅11號”完成了人類首次登陸月球的壯舉,宇航員阿姆斯特朗第一個登上月球,人類探索的腳印終于印在了月球的表面。

中國探月之路——嫦娥工程

現如今,嫦娥奔月已經從神話變成了現實。2004年,我國正式開展月球探測工程,并命名為“嫦娥工程”。這是繼人造地球衛星,載人航天等活動后,我國航天工程的又一個里程碑。探月工程共分為“無人月球探測”、“載人登月”和“建立月球基地”三個階段,而其中的“無人月球探測”階段又分為三期,簡稱為“繞、落、回”三步走。

第一步為“繞”,即發射我國第一顆月球探測衛星,突破至地外天體的飛行技術,并實現首次繞月飛行。

第二步為“落”,即發射月球軟著陸器,攜帶月球巡視勘察器(月球車),在著陸器落區附近進行探測。

第三步為“回”,即發射月球采樣返回器,軟著陸在月球表面特定區域進行分析采樣,然后將月球樣品帶回地球,在地面上對樣品進行研究。