在線微課|盛世通寶——唐宋貨幣賞析(壹)

今天我們來到經濟繁盛的唐朝和追求美學的宋朝。

唐 代 貨 幣

說到唐代貨幣,大家最耳熟能詳的一定是開元通寶。

也許會有人認為開元通寶與唐玄宗開元盛世有關,而事實上,“開元”二字意為“開辟新紀元”。隋朝末年,隋煬帝倒行逆施,民不聊生。唐國公李淵趁機起兵,借助農民起義的力量奪取政權,建立唐朝。唐代剛建國時,仍然沿用隋代的五銖和其他雜錢。但當時五銖錢已有七百多年的鑄行歷史,大小輕重沒有統一的標準,導致通貨狀態極其混亂。再加上隋末戰亂,貨幣大幅貶值,百姓生活困苦潦倒。因此,當唐代局勢穩定之后,唐高祖李淵決心改革幣制,鑄行開元通寶錢。武德四年(公元621年)七月,唐高祖李淵頒詔廢除五銖錢,由著名書法家歐陽詢監制,改鑄統一的開元通寶。

開元通寶

開元通寶沿用了秦半兩、五銖錢的方孔圓錢造型,外圓內方。每一文重一錢,大約重4克。在唐玄宗開元盛世年間,開元通寶使用的銅料有所增加,每文質量約為4.5克至5克,因而這一時期鑄造的開元通寶多半厚重精美。

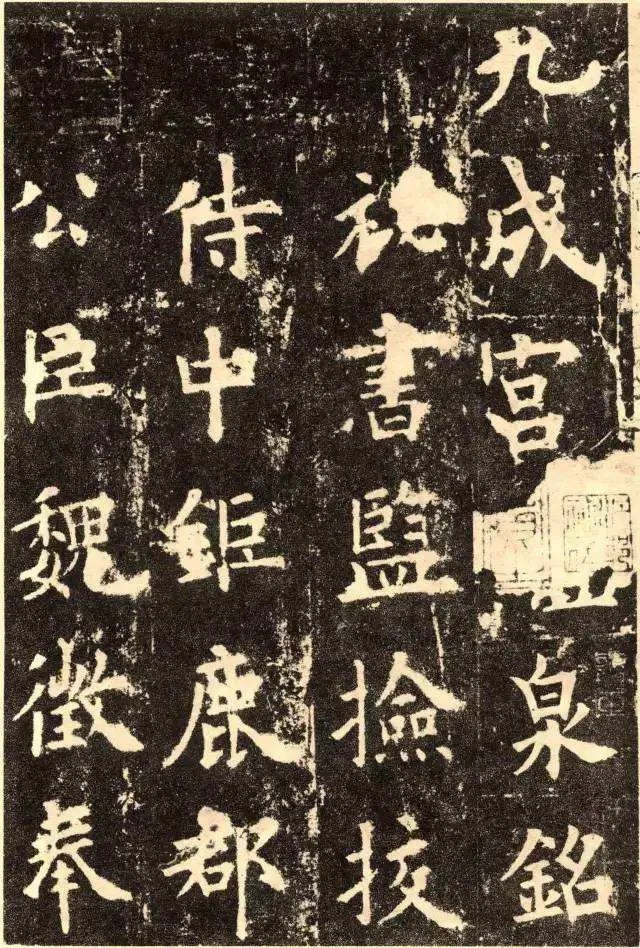

錢幣正面書有“開元通寶”四字錢文。所謂“錢文”,便鑄在錢幣正面的文字。初唐武德開元通寶的錢文是當時著名的書法大家歐陽詢所書。歐陽詢與同代的虞世南、諸遂良、薛稷三位書法家并稱初唐四大家。

歐陽詢和他的代表作《九成宮醴泉銘》

歐陽詢所書“開元通寶”錢文兼具楷、隸、篆三種書體,筆劃端莊沉穩、方圓兼備,章法極為精美。“開元通寶”四個字的字型完美的傳達了“開國紀元、寶貨流通、穩定繁榮”之意,體現了唐朝建國之初海納百川,兼容并蓄的博大胸襟。到了中唐時期,開元通寶的錢文變成筆劃纖細、疏朗清秀的筆體,錢背有星、月、云、波紋、圓圈等紋飾。相傳,錢背上的月痕是唐太宗的長孫皇后在錢模上不小心留下的指甲痕,也有記載說是唐玄宗楊貴妃留下的指甲印。這些軼事傳說使得開元通寶別具趣味,但實際上,這樣的紋飾更有可能是為了區別不同錢爐而留下的記號。使用星星、月亮、祥云等形狀做標志,也是表達了古人對星月的崇拜以及對祥瑞美好的期盼。

星月(仰月)開元通寶

祥云開元通寶

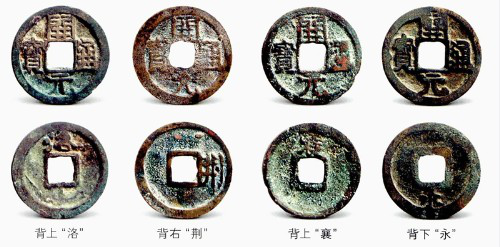

晚唐的開元通寶以會昌開元為代表,特點是各地所鑄幣均于錢背增添錢局所在地名,例如“京”字代表長安、“洛”字代表洛陽、“荊”字代表江陵、“襄”字代表襄陽,“永”字代表永州等等,共計23種。

會昌開元

開元通寶的鑄幣材料非常多,除銅制開元通寶外,唐朝也鑄造過金、銀質地開元通寶。但這些金、銀通寶僅供皇家顯貴賞賜把玩,并不流通,因此存世量極小,尤其是金開元,更是彌足珍貴。

金開元

開元通寶是唐朝近三百年統治中主要的流通貨幣,它結束了中國古代以重量命名錢幣的歷史,開創了“通寶錢制”的先河,是我國通寶錢的始祖,并成為唐以后歷朝的鑄幣標準,在中國錢幣史上具有重要意義,影響深遠。