在線微課|雅集趣話之“拈花識趣”

插花是什么?插花指將剪切下來的植物的枝、葉、花、果作為素材,經過一定的技術(修剪、整枝、彎曲等)和藝術(構思、造型、設色等)加工,重新配置成一件精制、富有詩情畫意,能再現大自然美和生活美的花卉作品的藝術形式。中國有文字記載的插花藝術歷史可追溯到三千多年前,《詩經?陳風?東門之枌》中寫道:“視爾如荍,貽我握椒”,這種以花為媒的表達被視為插花的原始形式。傳統插花藝術在唐宋達到繁榮時期,“為憐寂寞空山里,喚入詩人幾案來。”宋代詩人楊萬里道出了當年文人插花之風雅,而明代可謂是中國插花藝術的成熟期,一脈相承地追求格調和意境,雖由人作,宛自天開。

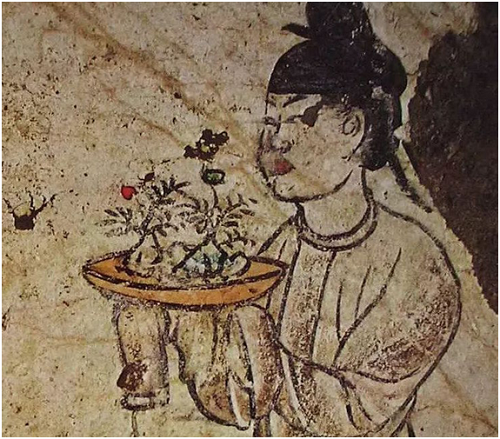

唐代視中國相對繁榮穩定的一個歷史階段,插花也欣逢盛世,得以發展。不再局限于民間的閑花野草隨意裝飾,也不再局限于佛前的供花,而是進入宮廷,成為不可缺少的裝飾物。唐章懷太子墓出土壁畫就有瓶花、石山的圖像,從中可以窺見插花在唐代宮廷已成一種風氣。當時文化興盛,繪畫、詩詞文學已發展到一個為后世所矚目的階段。

進入宋代,插花藝術發展到極盛時期。宋代插花之風盛行,在插花容器、花材、構圖、意境及理論上都達到了較高水平。花器研究也有了新進展。宋代人文氣息濃郁,精雕細琢的花器既是種草養花的必備之物,也是意趣深致的案前雅器,插花入器,是人對花和器的融合。中國花器經過歷朝歷代的發展,為了迎合各種審美需求,在器型上由甌式、盆式等早期簡單造型逐步過渡為變幻多端的瓶式、尊式、觚式等器型。繼五代發明占景盤后,宋朝又發明了三十一孔花盆六孔花瓶、十九孔花插等,可視作現代插花用的劍山原型,對花枝的插置布局已有一定的藝術構思。

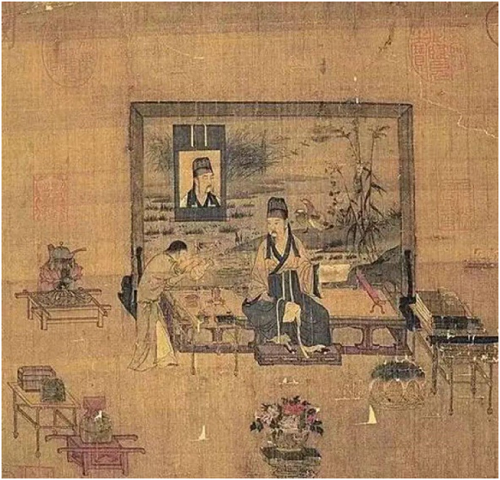

(宋代生活四藝圖,古代文人雅士把焚香與烹茶、插花、掛畫并列為四藝。此畫為明代孫克宏作。)

宋人玩物,有一個專門的名詞:“博古”。其中既有鑒賞古器的意思,也包含了“博古通今”的意義。宋代文人士大夫階層對銅器的推崇,一度達到癡迷。趙希鵠甚至說“古銅器入土年久受土氣深,以之養花,花色鮮明,開速而謝遲……”。臺北故宮博物院藏(宋)錢選的《鑒古圖》中遍可看見形色各異的花器。

中國傳統插花到了元代出現“心象花”和“自由花”形式。花材隨意性頗大,諸如竹、桂、蓮、佛手、靈芝等等富有象征性。造型不固定,但多以直立或瓶插為主,以簡潔、線條活潑居多,創作浪漫,不受拘束。

到了明清時期,是中國插花藝術成熟的時期。在技藝上、理論上都形成了完備的體系,形成中國插花特有風格,追求線條流暢的美感。明代提倡“茗賞”,有著作《瓶史》、《瓶花譜》等,論述全面,為歷代之冠。

本季度藝術課堂《雅集趣話》系列就告一段落啦,簡單了解了撫琴、焚香、插花,將藝術融于生活,你們都學會了嗎?