相約錫博|逃離酷暑?遁入文化綠洲

為豐富廣大市民的假期生活,促進文化交流與創新,無錫博物院于暑期開展了共計91場次的惠民活動,分為五大板塊,吸引了12000多名游客參與。夏日炎炎,錫博為觀眾打造了避暑尋幽之地,我們從多元化的角度不斷挖掘歷史新視角,將傳統文化與現代元素相結合,創造出符合時代需求的文化活動。

一、雛鷹小隊?非遺漫游

“雛鷹小隊”系列研學活動旨在促進未成年人的教育,讓青少年在參觀展覽時學習理論知識,在手工環節中提高動手能力,在合作任務中培養團隊意識。

活動在每周三至周日上午開展,包含“活字墨譜”、“塑說無錫”、“瓷土生輝”、“植物扎染”、“清音幽韻”五大課程。內容涵蓋了四大發明之一的印刷術、非遺文化惠山泥人、古老技法“草木染”等多方面的知識。孩子們可以了解到古典審美與現代抽象語言結合的藝術理論;在“捏、塑、繪”的手工體驗中體會匠人精神;聆聽著優雅的古琴聲,感受寧靜致遠、淡泊明志的心境。

二、知識課堂?成長漫游

知識課堂以錫博豐富的文物資源和文化底蘊為基礎,致力于打造知識性與趣味性兼具的融合課堂。自開課以來,逐漸成為青少年學生固定的校外學習基地。本次加入的全新課程“墨韻文房”系列,讓家長和孩子進一步擴大了選擇面。

課程設置面向多個年齡層,家長可以根據孩子的需求和性格特點報名。文博課堂以歷史知識為核心,輔助學生樹立文化自信;藝術課堂注重培養氣質和品性,提升審美力和表現力。啟蒙課堂輔助孩子們開拓視野,培養想象力和創造力。

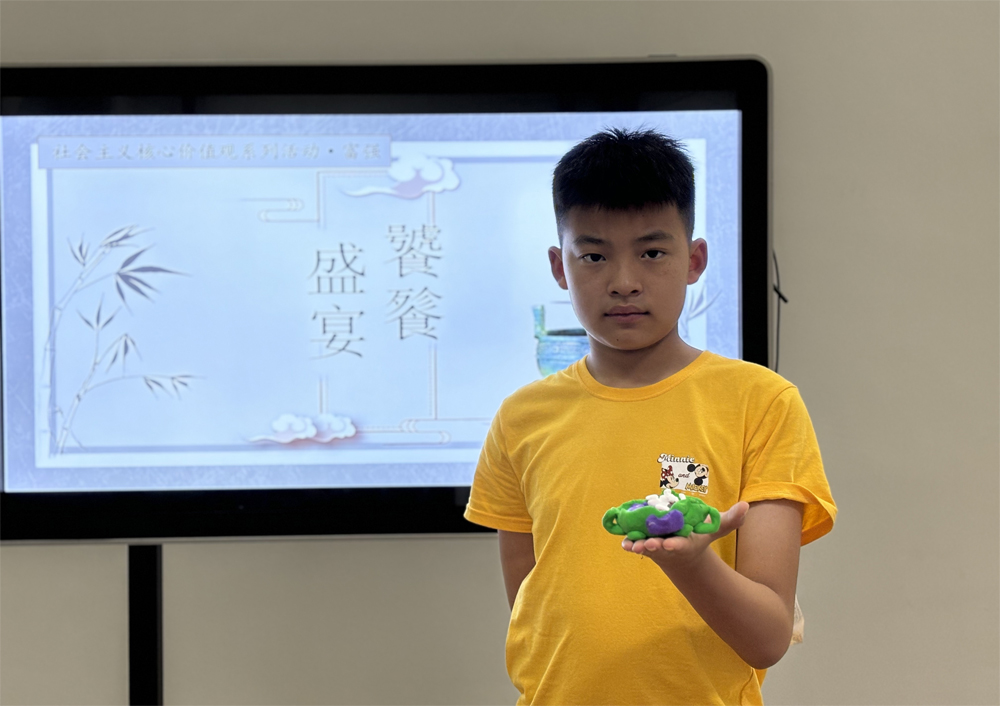

三、發現文明?“銅”話漫游

青銅器的出現代表著我國5000多年前的高超青銅鑄造工藝。其發展史日久歲深,凝聚了深厚的文化底蘊,現如今在世界青銅史上也享有極高的聲譽。

本期“銅”話故事會系列課程于7月9日-12日開展,包含了“饕餮盛宴、酒以成禮、卷甲韜戈、制禮作樂”四個專題,分別以“食器、酒器、兵器、樂器”為核心展開,從飲食、娛樂、出行、征戰等多個方面再現古老久遠的人文習俗、國民經濟、政治面貌和社會關系。

四、夢想舞臺?互動漫游

1、錫博星空劇社首場沉浸式兒童劇:《年獸來了》

本次活動一經推出,吸引了近百名學生參與面試,最終,20名小演員脫穎而出。他們歷經5天緊張且充實的培訓,為上千名觀眾奉獻了兩天共4場精彩演出。孩子們在感受藝術魅力之際,極大地鍛煉了舞臺表現力,大家從初登臺時的緊張慌亂逐漸變得熟練自信,做到了突破自我,釋放天性。

2、小講解員研學營:“語”眾不同

本次小講解員研學營歷時4天,首次給青少年們打造了一個用雙語講解歷史的平臺,涵蓋了文物探究、英語沙龍、講解禮儀、播音訓練、匯報表演等多個環節。活動邀請了演講培訓師Peter老師及無錫交通廣播電視臺主持人云松老師,帶大家鞏固英語基礎知識,掌握發聲要點。最終,小講解員們與外教一同登上舞臺,用流利的英文向觀眾介紹文物及其背后的故事,成為傳播中國傳統文化的小使者。

3、弦樂專場音樂會:“夏之心弦?與首席同行”

本次音樂會邀請了俄中交響樂團小提琴首席演奏家王毅和大家分享演出經歷,通過獨奏、重奏等極具表現力的演繹方式,將弦樂器近似人聲的細膩音色淋漓詮釋。躍動的音符交織碰撞,讓觀眾們仿佛穿越了時空的藩籬,觸摸到歷史的呼吸和文化的脈動。通過旋律、節奏與和聲的差異,我們能直觀地感受到不同文化背景下,藝術發展的殊途同歸。

4、曲藝藝術沙龍:評彈專場

8月3日下午,無錫博物院聯合無錫市總工會邀請國家一級演員、非遺傳承人秦建國等曲藝大師,在博物院星空劇場傾情奉獻了一場評彈專場演出。當天,著名評彈藝術家、電視劇《繁花》中“小阿嫂”的扮演者朱琳老師以一曲經典《王熙鳳》驚艷開場。隨后,國家一級演員、上海評彈藝術傳習所(上海評彈團)團長秦建國向觀眾講述了評彈的歷史發展、文化內涵等,從孩童到老者,幾代人共處一方天地,感受傳統藝術的獨特魅力。

5、吳風雅樂:民樂、評彈、舞蹈專場演出

吳儂軟語,婉轉翩躚,一曲吳風雅樂,便似一城江南......暑期的星空劇場為觀眾們架起通往吳地文明的橋梁,讓音樂藝術與古老歷史碰撞。本次演出特邀無錫市歌舞劇院為大家帶來極具錫城特色的民俗演出,優秀的青年演員們講述著無錫的舊話往事,用說與唱、琴與弦,帶大家醉入江南,尋市井煙火,聽人間故事。

五、心手相連?錫博相伴

1、“泥“往哪兒”陶”——牽手錫山區人才家庭走進陶藝

8月9日下午,無錫博物院聯合錫山區委人才工作辦公室、錫山區工業和信息化局,為區內制造業人才子女策劃開展了“泥”往哪兒“陶”主題活動,帶大家踏上與泥土共舞的奇妙旅程。孩子們化身為小小藝術家,用雙手賦予泥土生命,讓創意在指尖綻放。大家在泥土的溫暖與靈性中,體驗到了最純粹的快樂與成長。

2、穿越視界,觸摸歷史——視障人士博物館文化探索之旅

8月22日,無錫博物院攜手新吳區陽光志愿者協會,溫情啟幕視障朋友博物院之旅。此次活動迎來了一位特別的朋友——導盲犬佩奇,視障朋友們在它的引領下,不僅“看”到了無錫歷史,更是建立了與更廣闊世界的聯系。錫博始終堅持把正能量帶給更多需要幫助的人,同時也呼吁社會公眾將更加飽滿的熱情投入到關愛殘疾人、傳承中華文化的偉大事業中去。