垃圾分類總動員

自2019年 7 月 1 日起,上海市正式開始實施最嚴垃圾分類條例,緊隨其后的是先行先試的46個重點城市。垃圾分類到底該怎么分?怎樣的分類標準才科學?分類后的垃圾都去哪兒了?“上海經驗”是否能在全國復制推廣?

分類后的垃圾都去哪兒了?

垃圾從收集到運送有這樣幾個步驟——自家垃圾扔進了小區垃圾箱,再被環衛工人送到附近垃圾站,在那兒與街道垃圾“會合”,接著經垃圾轉運站或集散中心,送到垃圾處理終端地點。垃圾最終的后端處理一般有垃圾回收處理、循環利用、焚燒發電、衛生填埋、生化處理等方式。不管是哪種,都必須要符合減量化、資源化、無害化的原則。

▲美國舊金山廢物管 理企業Recology是美國西海岸同類 處理廠中最先進 的,通過激光、磁鐵和噴氣嘴等設備,工廠每天可處理750噸廢物。

可回收物由再生資源企業回收利用

“垃圾分出來之后,可回收物由再生資源企業回收利用,塑料袋、紙巾等其他垃圾被送到焚燒廠發電或填埋,而有害垃圾將被用特殊方法安全處理。”清華大學環境學院教授蔣建國表示:“垃圾的去向實際上就是通常所說的后端,利用或處理垃圾的設施。比如可回收垃圾里的玻璃瓶可再利用,廢鐵去煉鐵廠,廢紙箱回收后再做紙箱,塑料可以再做一些二次的塑料產品。目前有關可回收垃圾的處置利用系統,國內很多企業一直都在實踐當中。”

以上海嘉定區馬陸鎮的再生資源集散中心為例,他們每天可以處置70噸的再生資源,主要對回收來的塑料、紙張等回收物進行分揀、打包,再對接末端處置企業,推進可再生資源的回收利用。上海城投相關負責人告訴記者,每天都會有諸多車身上貼有“兩網融合回收車”的綠色卡車頻繁進出,這些車輛先經過地磅稱重,然后到卸貨區域卸下收來的可回收垃圾。簡單分類后,塑料瓶、紙箱都會進入各自的操作區。戴著口罩的工作人員主要按照塑料、紙張的不同材質,以及末端處置進廠的標準一一分揀。如塑料瓶會放入分揀線,由工作人員去掉瓶蓋、標簽后,再進行打包。紙箱則是由叉車推入全自動打包機,原本散亂一地的紙箱就被壓縮成整齊的一大塊,再放入堆垛區。而書本需要拆線或脫膠,廢報紙需要完成脫墨等等,再由自動打包機完成打包,之后對接末端處置企業。這里承擔了上海七成以上生活垃圾中轉運輸和末端處置任務。垃圾充分回收利用需要一條完整的投放收運處置鏈。單靠集散中心和末端處置還不夠,前端的分類投放也要做好。

他介紹,如今上海走街串巷收廢品的商販越來越少,廢品或擱置在家中或直接扔進垃圾桶。截至6月底,上海創投再生資源服務點已覆蓋至嘉定區12個街鎮558個居民區。他們在小區內布設再生資源回收服務點,為再生資源集散中心提供主要“貨源”。目前,回收點仍在不斷向其他城區輻射、拓展。

而在臺灣,回收處理廠收到回收垃圾后會根據回收垃圾的完整度、清潔度等標準再分成可回收垃圾與廢棄物。比如塑膠PET材質回收利用步驟:解包→清洗→去標簽→粉碎→浮除→脫水→二次料碎片→再生→發夾、蛋盒、無紡布、聚酯布料。紙類材質回收利用步驟:解包→散漿→除污除渣→篩洗及篩選→脫墨→凈漿→磨漿→漿槽調成→抄紙→烘干→包裝出廠。

生活垃圾焚燒是主流

目前,生活垃圾焚燒作為垃圾減容、減量效果最顯著的垃圾處理方式受到各地青睞,逐漸已發展成為我國乃至世界各國目前最主流的生活垃圾處理方式。

1876年,世界第一個垃圾焚燒爐在英國誕生,歐洲各國持續投入投入大量資源用于研究垃圾高溫焚燒技術。經過了100多年的發展,高溫焚燒技術已經趨于成熟和穩定,配套良好的煙氣凈化設備,加之完善的管理,焚燒尾氣中的污染物去除效率可以接近100%。我國應用垃圾高溫焚燒技術已近20年,技術成熟穩定。

蔣建國介紹,以前,對于生活垃圾,國內傳統的處置方式是以生化處理為主:追肥或生產沼氣,但是這種生物處理能力有限,因此,現在生活垃圾大多以焚燒、填埋為主。目前北京市有28個以衛生填埋、焚燒、生化為主的垃圾處理廠,其中衛生填埋廠和生化廠的日設計處理能力最高的都可達到2000噸,焚燒的日設計處理能力最高的可達3000噸。

土地填埋處置方式和高溫焚燒方式有很大不同。填埋是人類集中堆放處理垃圾首先采用的處理方式之一,最常見的厭氧填埋場會產生高濃度滲濾液和大量含甲烷的沼氣,惡臭難以控制,而且填埋場內廢物的穩定化時間長達20年以上。不規范的填埋方式還會導致水體、空氣、土壤等污染問題,會持續很長時間。另外,在城市里,由于垃圾填埋場占地較大,壽命短,垃圾填埋后仍會發生生化反應,因此在國內大城市里,像上海、北京、深圳、廣州等都是以垃圾焚燒為主。焚燒過程中產生有毒有害氣體或污染,比如二噁英,只要嚴格執行國家和地方的排放標準,其排放是安全可控的。

垃圾經過焚燒后產生的熱能轉化為動能發電,在滿足生產用電之后還會向電網輸送電。據悉,北京市朝陽循環經濟產業園內的兩個焚燒場一年可以處理生活垃圾53.3萬噸,余熱發電每年額定發電量2.2億度,相當于每年節約7萬噸標準煤。

生活垃圾后端應做好干濕分類處置

其實,將干濕垃圾共同填埋或焚燒處理,既增加處理難度,占用土地資源,也不利于廚余垃圾的有效分類收集和處理。但生活垃圾前端分類收集體系的建立和完善尚需一個較長的時期與過程,如此多的生活垃圾,如何處理安全無害且效率最大化?

目前,深圳正在探索生活垃圾分質分類減量資源化系統,建立生活垃圾后端干濕分類資源化利用,進一步減少生活垃圾焚燒和填埋量。這一生活垃圾分質分類減量資源化系統,主要包括高壓分質分類、生物催化發酵產沼、低熱濕解炭質化三個主要處理單元。這個技術是一種能夠對垃圾進行全部無害化處理、進行完全充分利用的垃圾處理工藝。干垃圾中主要包括紙類、竹木和織物等,可進行焚燒或熱解炭化處理。塑料可簡單處理后打包出售,其余的磚石灰土和玻璃瓷瓦等無機物質則外運至填埋場處理。而濕垃圾可厭氧發酵產沼氣變廢為寶。

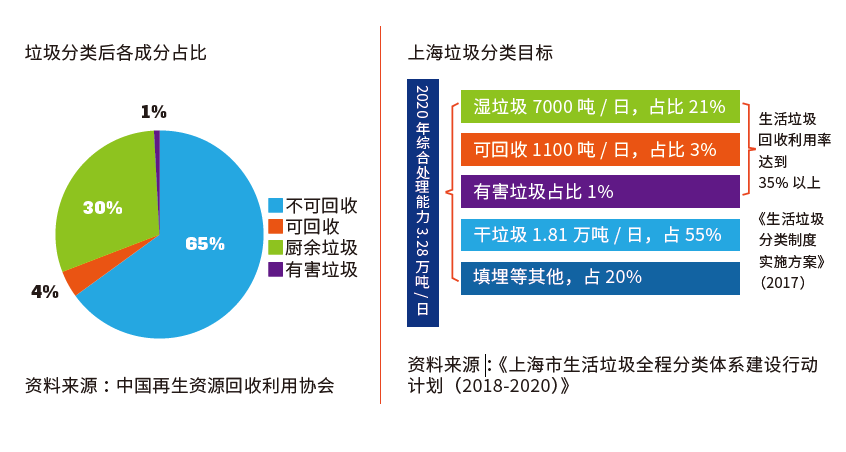

上海也在全力夯實對應的處置利用能力建設。上海用于推進《生活垃圾全程分類體系建設行動計劃(2018—2020年)》的投資大約在200億元,其中,大部分投資聚焦末端處置能力的提升。

近日,住建部相關負責人也透露,今年計劃投入213億元,到2020年底,將會在先行先試的46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統。