【無錫寶藏之十】南宋龍泉窯梅子青鬲式爐:看講究的宋代人怎么用“香”

琢瓷作鼎碧于水,削銀為葉輕如紙。不文不武火力勻,閉閣下簾風不起。

這是南宋著名詩人楊萬里《燒香》詩中的開頭兩句。

古代文人留下了大量描繪焚香之舉的詩文,為我們研究古代香道文化提供了彌足珍貴的資料。

《燒香》詩中,楊萬里借平日焚香消閑之舉表明對富貴和名利的態度。

在這首詩里,“琢瓷作鼎碧于水”的“鼎”就是南宋時期由龍泉窯燒制的仿青銅鼎、鬲等形制的香爐,“碧于水”就是形容龍泉瓷的青碧之色。

今天,江南大學設計學院教師陸媛媛給大家講一講,現藏于無錫博物院的南宋龍泉窯梅子青鬲式爐。

視頻:https://v.qq.com/x/page/y07820u51wt.html

龍泉窯屬南方青瓷系統,位于浙江省西南部龍泉境內。龍泉窯創燒于北宋早期,南宋晚期是龍泉窯的極盛期,元代在燒大件器物的技術上有突破,明中期以后逐漸走向衰落,一直延續至清代,其燒瓷時間約有七八百年的歷史。

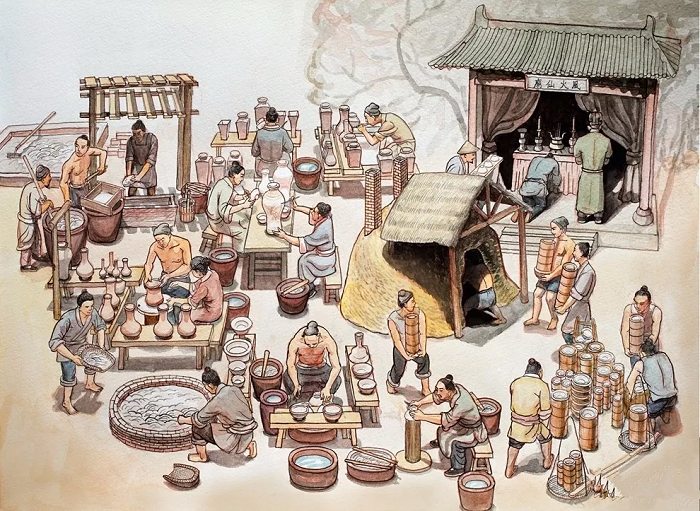

南宋時期的龍泉窯制瓷技術和瓷器質量有了明顯提高,其燒制的器物造型上古樸典雅,還常仿造青銅器、玉器等造型,仿青銅器的有鬲、觚、觶、投壺等器,仿玉器的有琮。色澤瑩潤如玉,尤以粉青和梅子青的釉色最為出眾,被譽為“青瓷釉色與質地之美的頂峰”。裝飾方面運用浮雕、出筋和刻花、貼花等藝術手法。

現無錫博物院所藏南宋龍泉窯梅子青鬲式爐,口徑14cm,腹徑14.5cm,高11.8cm。

折沿,短頸,圓鼓腹;肩部一圈凸棱,腹部至足部凸起三條棱筋原系仿青銅器的裝飾紋樣,因凸起處釉層較薄,呈淺白色,俗稱“出筋”;下承三乳足外撇。

通體施青釉,釉色光澤淡雅溫潤,宛如梅子初青,整體造型古拙雅致,具有穩重感。

鬲式爐,爐式之一,流行于宋至明。鬲式爐系仿照商周時期青銅鬲樣式而作,是龍泉窯的上乘佳作。宋代有焚香和祭祀的習俗,不同質地、不同式樣的香爐多有流傳,而南宋龍泉窯燒制的青釉鬲式爐因為造型與釉色之美極受后世珍視。南宋官窯燒制的瓷器,當時是專供皇室祭祀或陳設之用,而龍泉窯燒制的瓷器雖然不是專為供官,但其中精品的收藏價值和觀賞價值并不在官窯之下。

如今,這件收藏于無錫博物院的龍泉窯上乘佳作依然光彩奪目,成為南宋香道文化的符號之一,影響每一位觀者,向世人還原來自800多年前焚香祭禮的崇敬,彰顯祖先精湛技藝的匠心。