雅事之樂丨竹爐煮茶,閑坐聽風吟

坐酌泠泠水,

看煎瑟瑟塵。

無由持一碗,

寄與愛茶人。

——白居易《山泉煎茶有懷》

坐在泠泠山泉邊,用泉水煎茶,凝視著碧綠色的茶粉在壺中上下翻滾。手里端著一碗新茶,感受著清新的茶香,享受著煮茶、品茶的過程,無論是圍爐煮茶,還是品茗獨飲,都展現著古人飲茶的風雅。

中國歷代包含茶文化內容的繪畫作品非常豐富,無錫博物院藏 明代丁云鵬的《煮茶圖》便是以“盧仝烹茶”為主題的作品,“盧仝烹茶”為傳統故實畫(又稱中國歷史畫)中常見的母題,也是丁云鵬擅長的創作題材之一。

丁云鵬(1547—1628)

字南羽,號圣華居士,安徽休寧人。明代畫家,善長人物、佛像、山水畫。早年人物畫用筆細秀、嚴謹,取法于文徵明、仇英。后變化為粗勁蒼厚,自成一家。他所作題材多為羅漢、觀音大士和歷史人物故事等等。又能作山水,近吳門文氏,偶用米法寫云山處處臻妙。并繪制不少書籍插圖,對當時木刻版畫藝術起了一定影響。

“茶仙”盧仝

盧仝(約796—835年),河南濟源人,“初唐四杰”之一盧照鄰的孫子。早年隱居少室山,自號玉川子,后移居洛陽。因其號“玉川子”,故《盧仝烹茶圖》又稱為《玉川煮茶圖》或《玉川子煮茶圖》。詩文俱佳,曾作《月蝕詩》以刺時政,得到韓愈的稱贊。盧仝著有《茶譜》,與陸羽《茶經》齊名,被世人尊稱為“茶仙”。盧仝好茶成癖,詩風浪漫且奇詭險怪,人稱“盧仝體”,他的“七碗茶詩”(即《走筆謝孟諫議寄新茶》詩),傳唱千年而不衰。

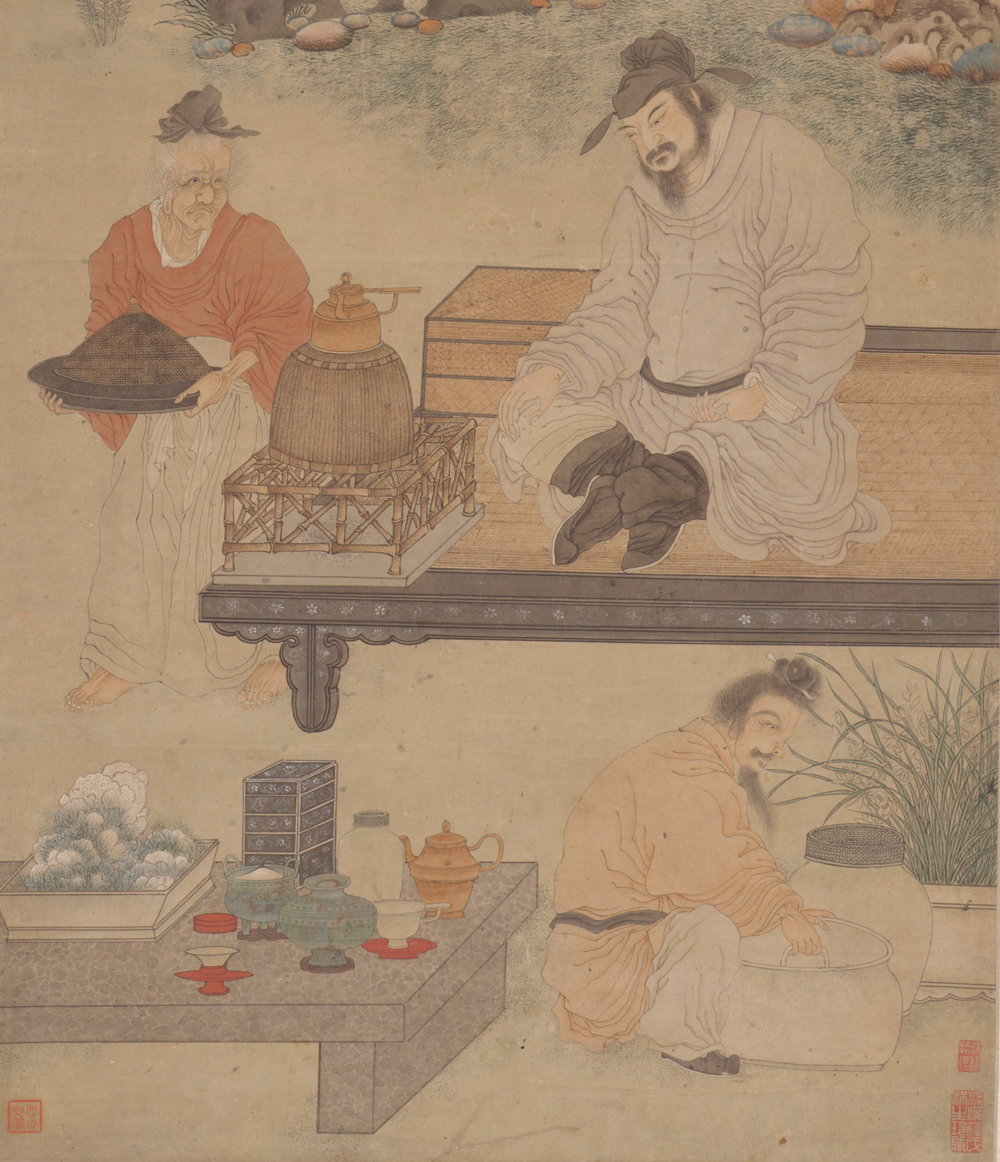

明 丁云鵬 煮茶圖 無錫博物院藏

縱140.5厘米,橫57.5厘米

此圖詳盡地描繪了盧仝烹茶的情景。畫中一株白玉蘭樹,玉蘭樹的一側是一座太湖石,太湖石背后一株盛開海棠,綠草如茵,一派春意盎然。樹前一塌,主人盧仝坐在榻上,塌的右前側有一竹架,竹架上放置一個竹爐。盧仝雙手置膝,注視竹爐燒水,靜待候湯。長須奴取水而至,女婢手捧茶籠,走向床榻。人物神態生動,面容平和,須發畢具,線條細勁,敷色自然。畫面前方的石幾上放置八件茶具與山石盆景。器物比例適當,描繪細致,氣氛寧靜幽雅。

韓愈在《寄盧仝》詩中談及盧仝生活:“玉川先生洛城里,破屋數間而已矣。一奴長須不裹頭,一婢赤腳老無齒……”詩中所提盧仝在洛城生活中,常陪伴其左右的兩位侍從,長須不裹頭的奴仆與赤腳無齒的老婢女,與《煮茶圖》中兩位侍從形象相應。

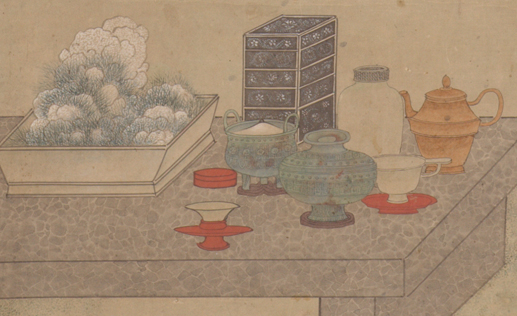

我們可以在這幅《煮茶圖》中看到烹茶的茶事用具:竹茶爐、水缸、茶葉罐、陶(紫砂)茶壺爐組合、朱漆盞托白釉茶盞、青銅香爐、螺鈿方盒、青銅豆形器、雙耳杯等等。從這些茶具可以看出,丁云鵬所繪的并不是唐代的煎茶法,而是明代的泡茶法。畫中的竹茶爐也是明代非常流行的茶具,它還有個極其文雅的名字“苦節君子”。

明代還有因竹茶爐緣起的雅集——惠山茶會,明洪武二十八年(1395),惠山聽松庵性海制作竹茶爐,后邀眾人圍爐煮茗,九龍山人王紱作竹爐煮茶畫卷,得到文人雅士們的共鳴和追捧,流風余韻,相傳數百年,引得世人乃至乾隆向往,紛紛效仿向往之。竹茶爐不僅是煮茶之器,更成為了文人寄寓情感的載體。

春風拂面,草長鶯飛,玉蘭樹下竹爐煮茶,細品茶韻:“一碗喉吻潤,二碗破孤悶。三碗搜枯腸,惟有文字五千卷。四碗發輕汗,平生不平事,盡向毛孔散。五碗肌骨清。六碗通仙靈。七碗吃不得也,唯覺兩腋習習清風生……”

竹爐煮茶,閑坐聽風吟。