在線微課|漢字的起源與演變

文字,對人類而言,猶如劃破混沌的雷電,喚醒了沉睡的文明,照亮了知識的道路。從此,人類得以將智慧累計與傳承,這標志著社會步入文明的嶄新篇章。

文字的創(chuàng)造與傳播,非一人一時之功,而是無數先賢智慧和努力的結晶,經歷了一個漫長且復雜的過程,才最終鑄就了漢字的輝煌體系。

文字起源——“倉頡造字”的傳說

倉頡,原姓侯岡,名頡,相傳為黃帝的史官,被譽為漢字的創(chuàng)造者。關于“倉頡造字”的傳說,在漢代廣為流傳,并在考古發(fā)現中得到了印證。1954年山東沂南縣北寨村將軍冢出土了倉頡畫像石。1973年西安市未央區(qū)出土了“倉頡作書”銘漢代神人神獸鏡。

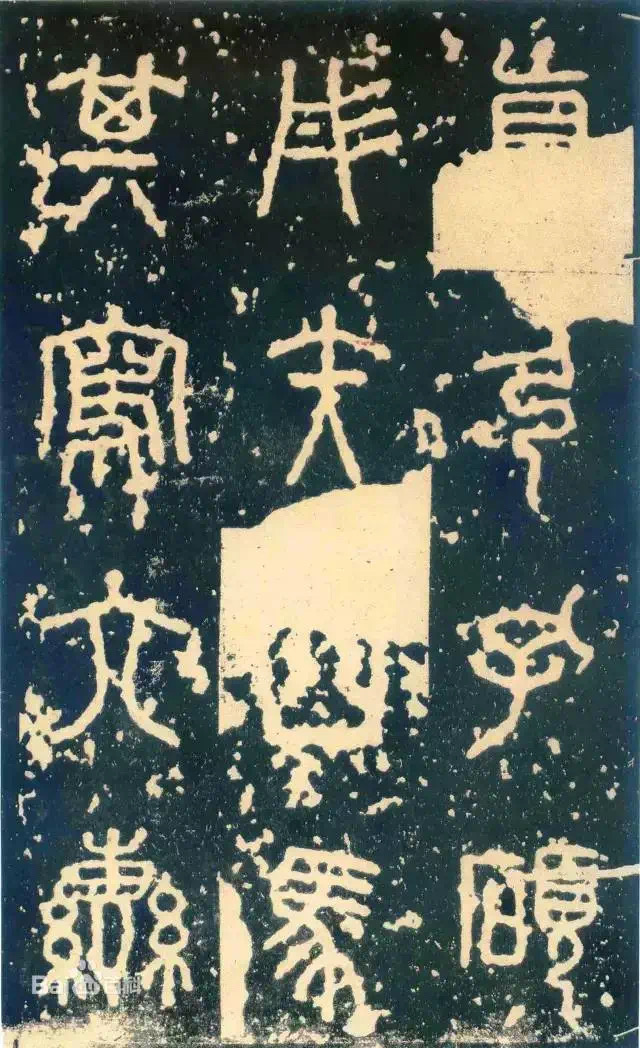

倉頡畫像石

原始漢字的萌芽

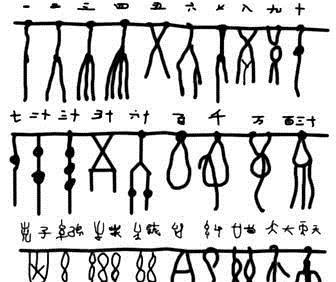

“上古無文字,結繩以記事。”漢字產生之前,古人為了幫助記憶、交流思想、傳遞信息,采用的最原始的記事方法是結繩記事和契刻記事。然而,這些方法僅能記錄簡單的信息,難以滿足深入交流的需求。隨著文明的進步,這些原始記事方式逐漸被淘汰,圖畫文字、符號文字等原始漢字的形態(tài)應運而生。

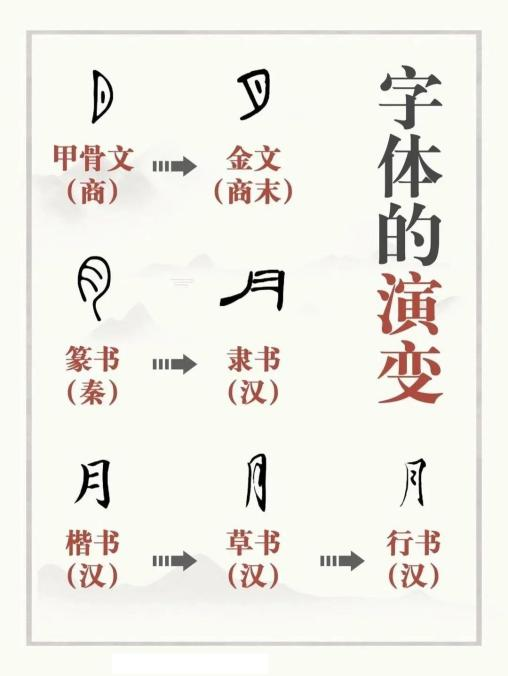

漢字的形體演變

漢字最早成熟的文字體系,源于商朝的甲骨文。從甲骨文起,漢字的形態(tài)演變大致可分為七個階段:甲骨文、金文、篆書、隸書、楷書、草書和行書。

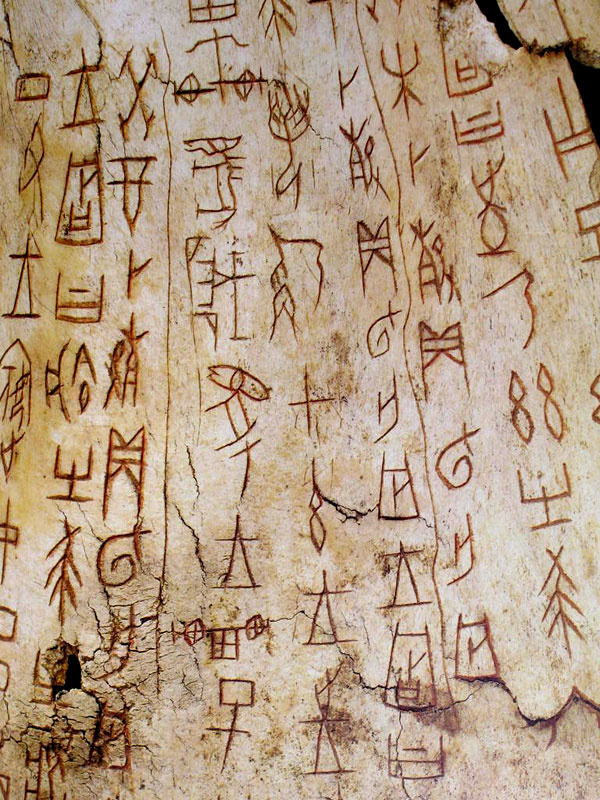

甲骨文

甲骨文是商周時期刻在龜甲或獸骨上的文字,主要用于記錄占卜,故又稱“卜辭”。因其最早在殷墟(商朝后期的都城遺址,在今河南安陽)被發(fā)現,亦稱“殷墟文字”。

甲骨文以象形、指事、會意為主,受限于刻寫材料和工具,字形簡約,初顯符號化特征。此外,因為甲骨文未完全定型,字的筆畫位置變化較大,往往一字有多種寫法,但就甲骨文內容而言,既有對簡單事物的描繪,也有對復雜事件的描述;既有記事,還闡明思想。由此可見甲骨文是成熟的文字體系。

金文

金文,又稱“吉金文字”,源于古人以祭祀為吉禮,青銅禮器為吉金。金文廣泛鑄于青銅器、貨幣、符璽之上,因鐘鼎之上字數最多,故又稱“鐘鼎文”。金文最早出現于商代末期,鼎盛于西周。與甲骨文相比,金文筆力粗獷,風格典雅,古樸而富有變化,標志著漢字由圖像向書寫藝術的轉變。

大盂鼎,大克鼎,毛公鼎這三尊均出土于晚清時期的西周青銅器,被稱為海內三寶,不僅是利器之尊,鼎內皆刻有小篇幅的金文,是文化的載體與文明的驗證。

海內三寶

篆書

篆書,即官書,是規(guī)范化的官方文書通用字體。秦始皇時代,官方文書繁多,所用字體即為篆書。篆書分為大篆和小篆,大篆的真跡被認為是“石鼓文”。唐初,在陜西寶雞的天興縣陳倉發(fā)現了十個形似鼓的石敦,上刻秦獻公十一年所作的十首四言詩,是我國最早的石刻文字。

石鼓文拓本

隸書

隸書,亦稱“佐書”,起源于秦朝,盛行于漢朝,亦稱“漢隸”。隸書在西漢經過二百余年的發(fā)展,至東漢方才成熟。隸書摒棄了象形特征,使文字成為純符號性的交流工具。隸書在字形上由圓變方,線條上由弧變直,筆畫上刪繁就簡,這一變化被稱為“隸變”,是漢字發(fā)展史上的重要進步,也是古今漢字的分界。

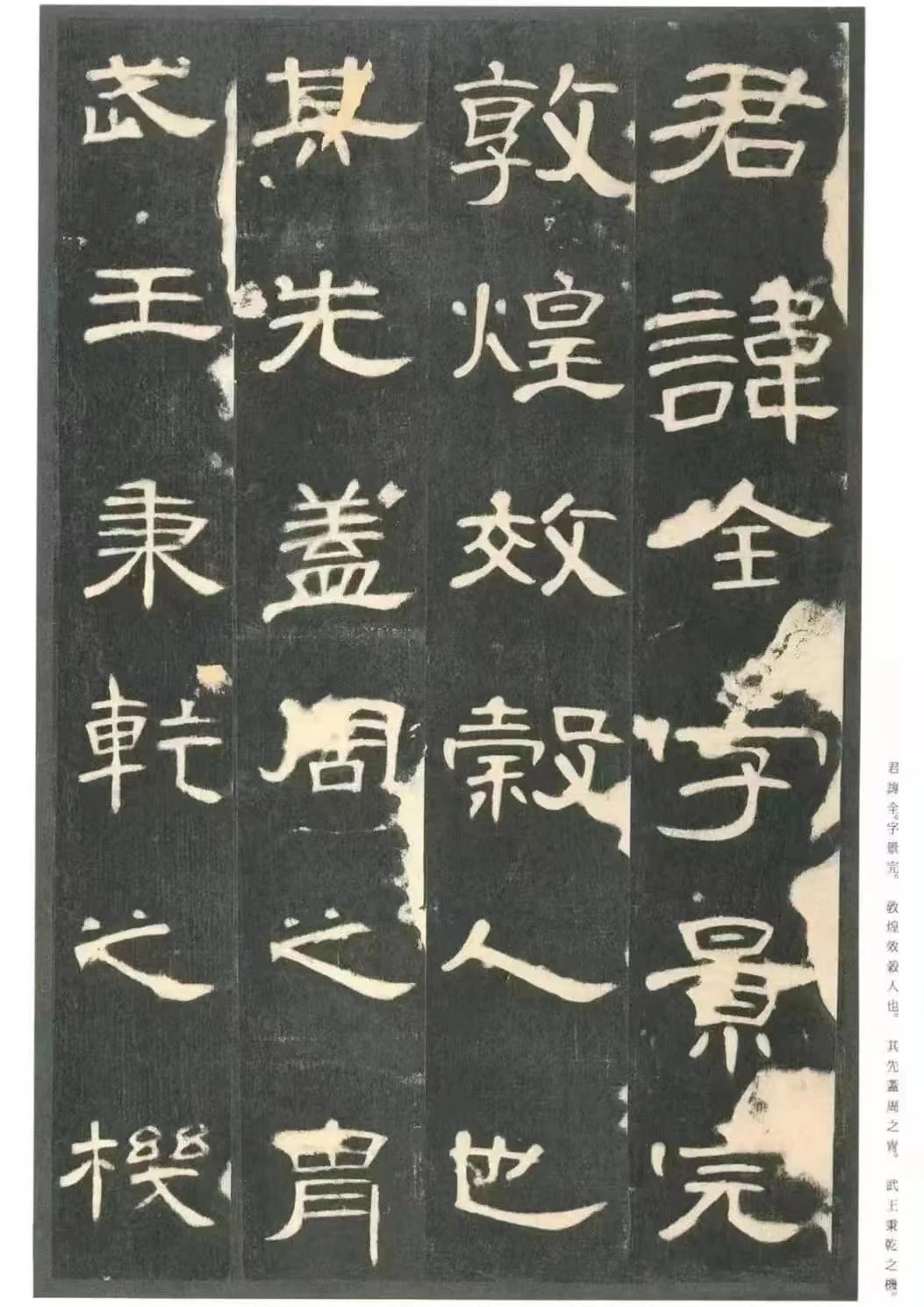

《曹全碑》

楷書

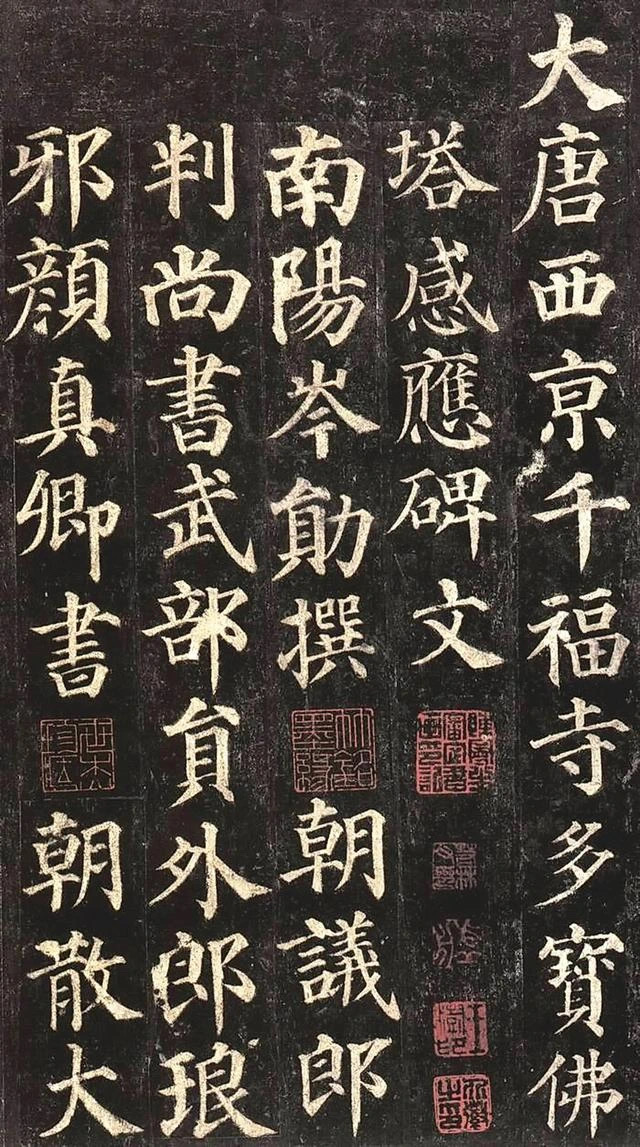

楷書又叫“正書”,出現在東漢時期,六朝時期進一步完善,唐代達到了成熟。楷書因字體方正、平直的筆畫,可作為文字模范而得名。我們今天所用的印刷體就是由楷書演變而來的。

顏真卿《多寶塔碑》

草書

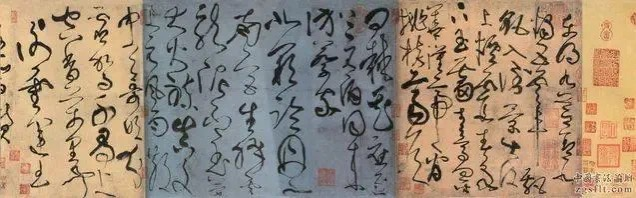

《說文解字》序云:“漢興之際,草書漸顯。”草書與漢隸相輔相成,起初僅為起草文稿時的便捷書寫,后逐漸演變?yōu)橐环N流行的書寫方式,終成一種純粹的書法藝術。

兩漢之草書,以章草為主。其強調筆勢之連貫,字與字、筆畫與筆畫環(huán)環(huán)相扣,雖間或斷續(xù),筆意卻連綿不斷。至六朝,草書更趨完善,詞連現象迭出。唐代時,草書達至狂草之境。張旭、懷素之輩,將草書推向極致,他們隨性增減筆畫,任意更改漢字結構,揮灑自如,氣韻生動,字體雖難辨,卻成為書法家抒發(fā)胸臆、展現個性的藝術瑰寶。

張旭《草書古詩四首》

行書

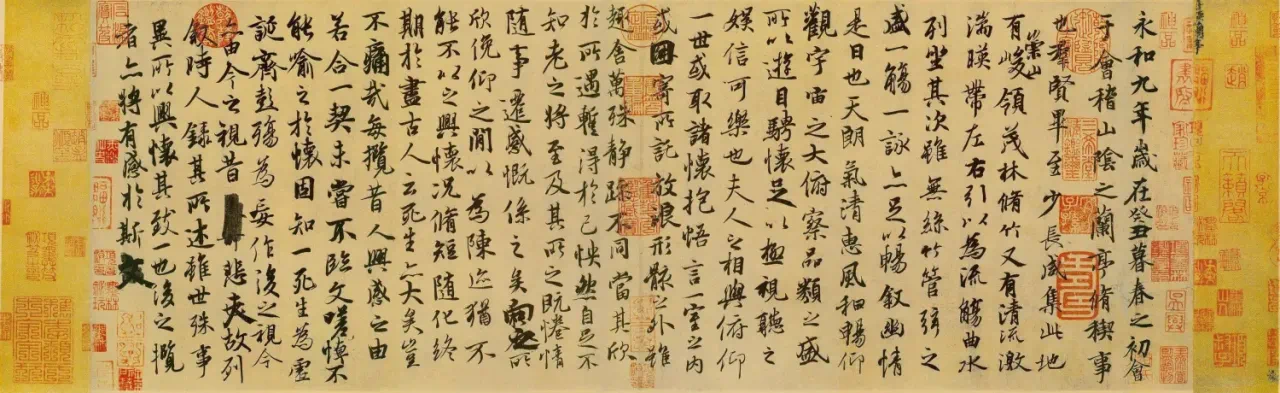

行書形成于魏晉,《宣和書譜》中說:“自隸法掃地而真幾于拘,草幾于放,介乎兩者間行書存焉。”行書是介于楷書與草書之間的一種字體,較楷書簡便,辨認比草書容易,以簡易為宗旨,實用性強,便于流行。成為人們書信交流、記事作文的首選。書圣王羲之最有代表性的作品《蘭亭序》被譽為”天下第一行書” 。

蘭亭集序

參考文獻

1、字里乾坤——漢字的起源與演變

2、淺析漢字的演變與中國傳統(tǒng)文化 陳 揚