在線微課|茶事中國——茶文化學習之“春茶有信”(壹)

茶,是大自然的饋贈,也是春天的禮物。可你知道從一棵汲取天地精華的茶樹,到一杯醇香的茶水,這中間經歷了怎樣的發展呢?在本月的文博課堂中,我們就一起來揭秘茶葉的采摘、焙制過程。

茶最講求一個新字。唐代陸羽在《茶經》中寫道:“凡早取為茶,晚取為荈(chuǎn,指茶的老葉)。谷雨前后收者最佳,粗細皆可用。”他認為只有新鮮的茶樹嫩葉才有茶香,越老的茶葉苦味越重。唐宋時期流行制作團餅茶,所用原料講求芽葉細嫩,因此十分看重茶葉的采摘時節。唐代的新茶一般趕在清明前入貢,而宋代御茶北苑茶的采摘時間更早,最頂級的“頭綱”需要在驚蟄前數日開始采摘。而到了明代,明太祖朱元璋下詔罷造龍團茶,散茶更講究茶味濃郁,并不苛求嫩芽,公認的最佳采茶時節也變為谷雨前后。

宋 劉松年《攆茶圖》

采茶天氣也十分講究。古人認為茶葉需要在晴天的早晨采摘,而且必須是黎明破曉之前、朝露未晞之時。他們認為帶著露水的茶葉更加肥潤,而日出以后芽葉積累的養分則會漸漸消耗,口感不佳。

“其日有雨不采,晴有云不采。晴,采之、蒸之、搗之、拍之、焙之、穿之、封之、茶之干矣。”——陸羽《茶經》

“擷茶以黎明,見日則止”——宋徽宗《大觀茶論》

“采茶之法須是侵晨,不可見日。晨則夜露未晞,茶芽肥潤;見日則為陽氣所薄,使芽之膏腴內耗,至受水而不鮮明。”——趙汝礪《北苑別錄》

采茶時,茶農還會有喊山祭神的風俗。這一風俗最初起源于在唐朝浙江湖州的顧渚山。在驚蟄新茶發芽之際,茶農們抬著祭品上山,一人擊鼓,眾人齊聲大喊:“茶發芽!茶發芽!”浩浩蕩蕩如同一支征戰春天的隊伍,以此祭祀茶神,祈求保佑春茶豐收。直至現在,武夷茶農們仍然保留著這樣的風俗,武夷山御茶園還留有“喊山臺”的遺址。

福建鳳凰茶山(圖源:中國國家地理)

新鮮茶葉采摘以后,往往會被曬干或烘干后收藏。這一步驟稱之為“曬青”。魏晉時期,為了方便茶葉運輸,進一步減少茶葉中的水分,人們在曬青散茶中加入米膏,制成茶餅。

唐宋時期,“曬青”被“蒸青”技術代替。人們用蒸茶取代曬干,進一步減少了曬青茶餅中的青草味,保留了茶葉獨特的鮮香。有時還會在茶葉中添加沉香、瑞腦等香料,細細搗碎,用模具制成各色花樣的茶餅。

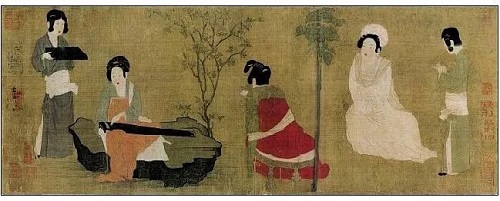

唐 周昉《調琴啜茗圖》