別了,電報!回望,電臺

2025年5月,杭州中國電信分公司發布通告全面終止電報服務。目前,北京是全國僅剩的唯一一個提供發報服務的城市。

隨著通訊方式的發展,電報早已淡出了大眾視野很多年了。曾幾何時,無線電報可是一種非常先進的通訊手段,從政治、軍事、工商業等方方面面滲透進一城一國一世界的近代化發展歷程中。

無錫這座江南小城與電報業有著不解之緣。晚清末年,無錫華氏的華世鑒引進莫爾斯電報、參與鋪設中國第一條海底電纜;無錫榮氏的榮月泉畢業于上海電報學堂,后歷任臺澎電報局總辦等要職;無錫楊氏家族在錫埠北門外承辦無錫電報局,開啟了無錫本地的無線電通訊時代。

進入民國后,除了官方電臺,民間商業廣播電臺也如雨后春筍般地興起了,爭相采用聲音電波的形式打廣告,宣傳新產品、大減價等消息,同時還放送流行歌曲、評書灘簧等文藝節目招徠顧客。

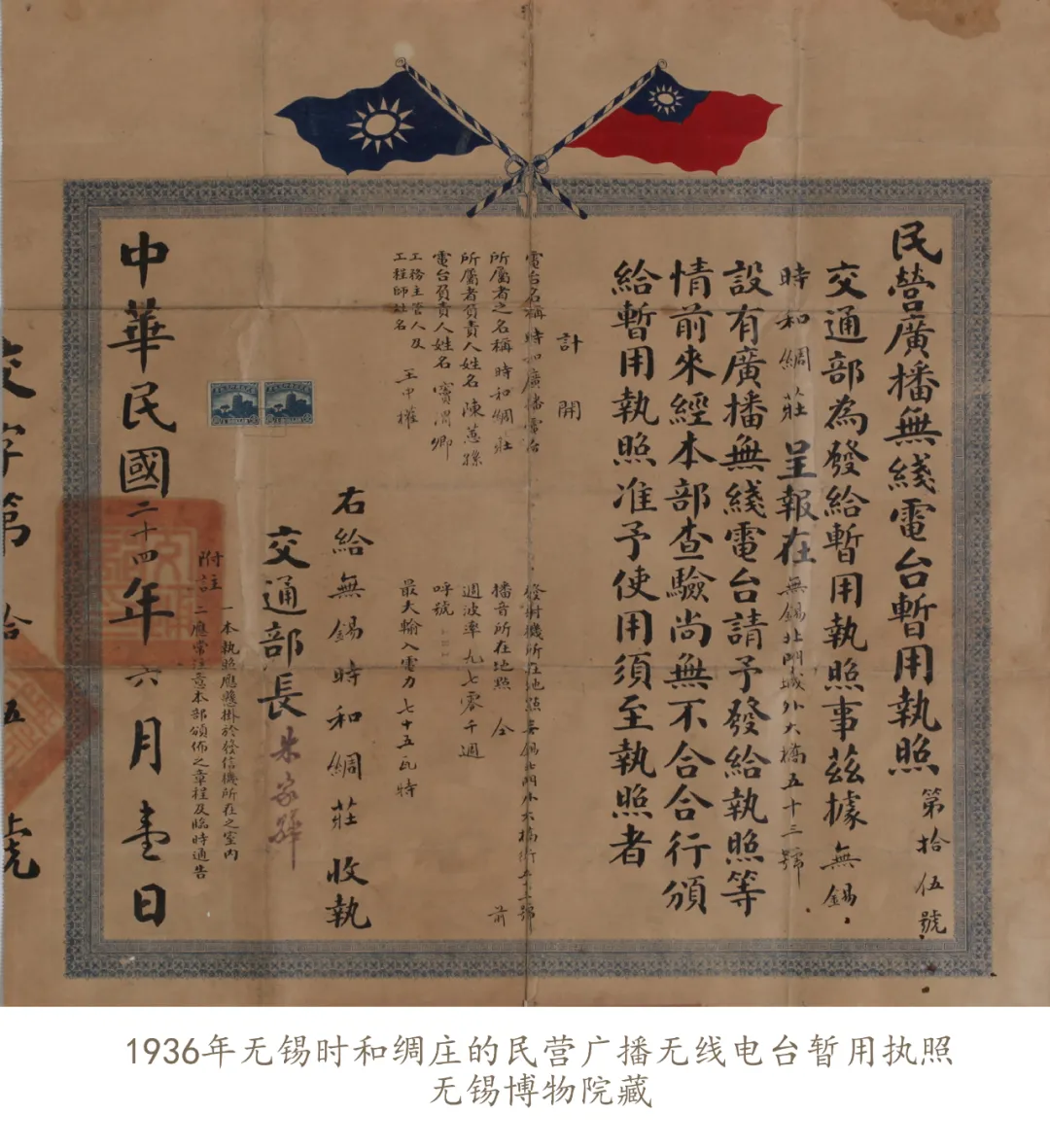

在無錫博物院的院藏文物中,我們還能看到民國二十四年由交通部簽發給無錫時和綢莊的民營廣播無線電臺的紙本營業執照。

執照中清楚地注明該部電臺的播音地點(無錫北門城外大橋五十三號)、發射信號的頻率(970kHz)以及電臺功率(75w),電臺的負責人和工程師也都具名在案。

至于無線電臺的執照為什么是由交通部頒發呢?大概是因為電波占據“信道”,也算作一種另類的“交通”吧。

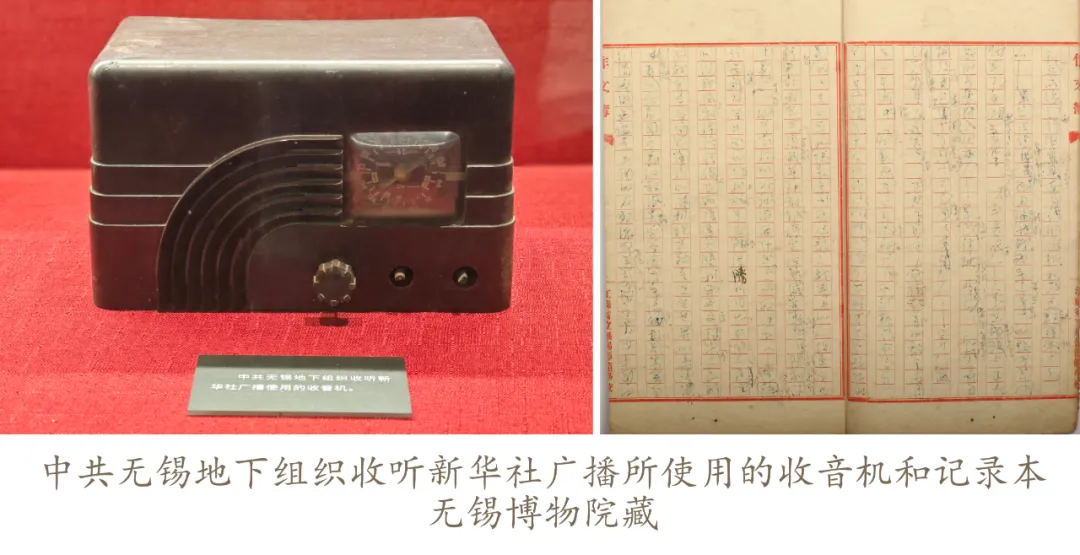

理論上一部完整的電臺包含發報和收報兩套設備。在那個特殊的時期,不僅申請無線電的發射電臺需經嚴格審批,凡購買或自配收音機的人戶,也須詳細登記機器類型、功率,乃至天線的長度和根數。

解放戰爭時期,潛伏在國民黨無錫縣教育局的中共地下黨員姚方勉,每天晚上利用自己購置的高級五燈管收音機,收聽延安新華廣播電臺,并將一些重要內容提供給其所屬的地下黨組織——中共無錫工作委員會。比如毛澤東主席為新華社寫的1949年新年獻詞《將革命進行到底》,姚方勉就用自己的方式全文記錄了這篇光輝文獻。

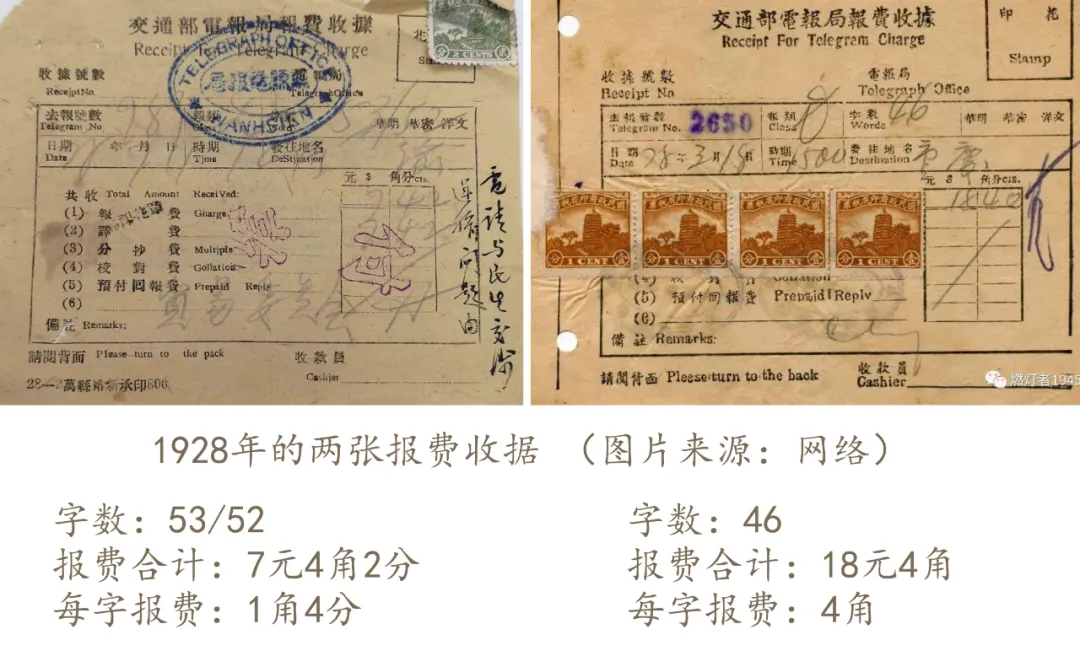

聊完了電臺,讓我們回到電報上來,最后談談發報價格吧。民國各地區各報類的計費大同小異,言而總之一個字:貴。

1927年個人中文明語電報本省每字8分,出省每字1角6分(武漢市志-交通郵電志),而那時絲廠女工平均日薪約在4角8分上下,參照這個報費水平,只夠發3-6個漢字來完成一次“點對點”的信息傳遞。

如果你還想“@所有人”,比如“通電全國”,費用可就近乎天文數字了。新中國成立后,報費大為降低,但這種惜字如金的“電報體”傳統早已印刻在了幾代人的記憶中。

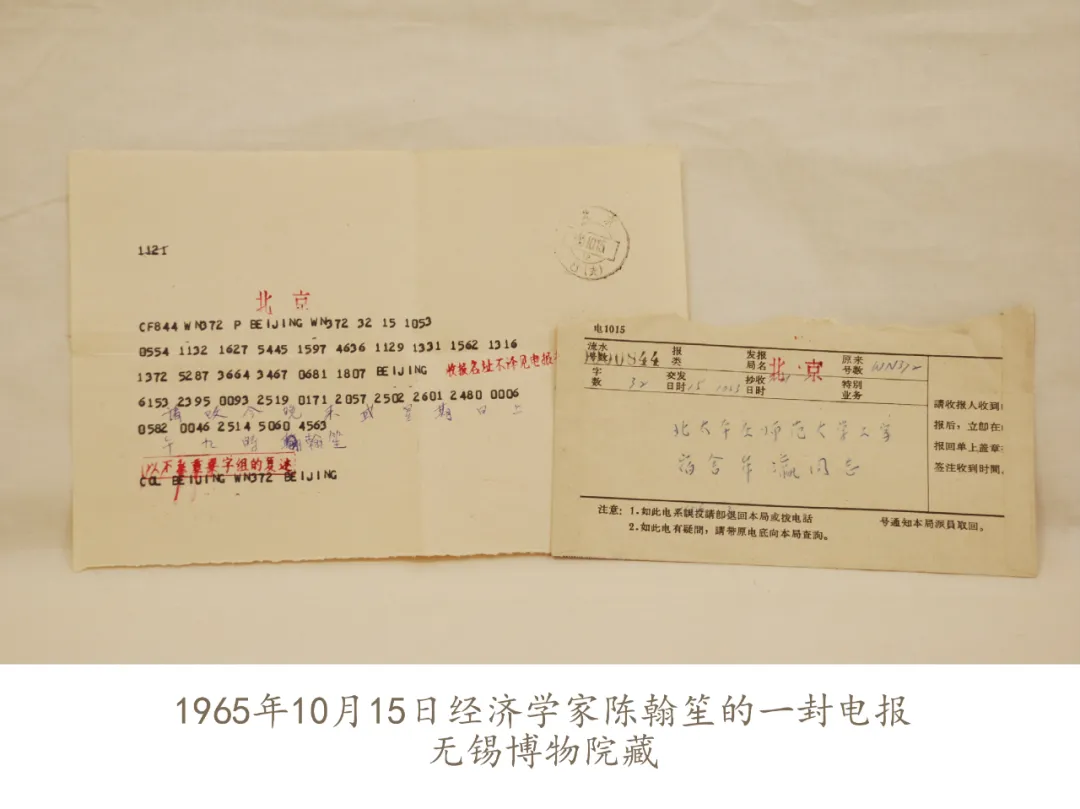

隨著電報員退休前傳送出了最后一份電報:“0375 6015”(“再見”),電碼本、電報機這些實用型器具也將功成身退,隱入歷史的塵煙……

對此感興趣的小伙伴不要遺憾,無錫博物院無錫革命簡史展廳有個“發報機裝置互動體驗區”。讓我們試著叩擊長短鍵,向著時光深處發一封“電報”吧,同時也叩醒這座城市血與火的民族記憶!

參考:

諦聽遠去的聲音——錫埠商業電臺鉤沉.江南晚報.崗夫.2023.5.23