一場(chǎng)五千年前的南北文化融合

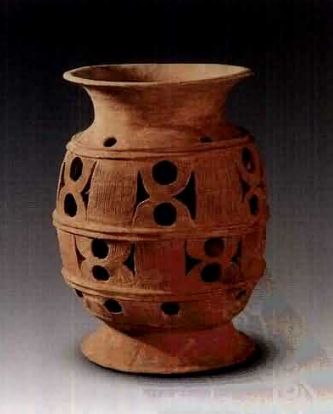

大汶口文化中晚期 陶鬶 無(wú)錫博物院藏

這是無(wú)錫博物院收藏的一件陶鬶(guī)高21.9厘米,腹徑16厘米。

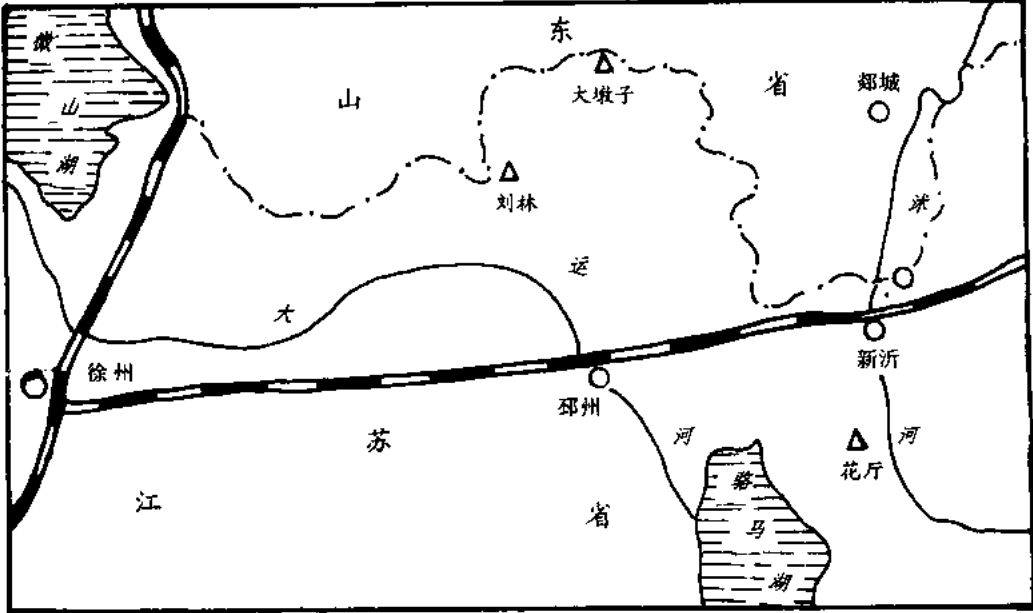

1953年,這件陶鬶出土于江蘇省新沂市西南方向的花廳遺址。

《說(shuō)文·鬲部》中對(duì)“鬶”這樣介紹:“鬶,三足釜也,有柄、喙。”外形跟現(xiàn)在的水壺差不多,功能也差不多。 在新石器時(shí)代,陶鬶風(fēng)靡大江南北,是常見(jiàn)的生活炊煮器具,一般用來(lái)煮水煮飯,后來(lái)隨著酒文化的成熟發(fā)展,陶鬶也用來(lái)溫酒、倒酒,進(jìn)而也成為了禮器的一種。

陶鬶的來(lái)歷很可能是這樣的。

后李文化 陶釜 山東大學(xué)博物館藏

這是一件古老的陶釜,有距今將近9千年的歷史。

如圖可見(jiàn),用這種陶釜煮飯的時(shí)候需要在器物下面墊上石頭來(lái)保持平衡,為了不用每次都找石頭墊腳,機(jī)智的先民給釜加上了三條腿,一開(kāi)始三條腿是實(shí)心的,就如我院這件院藏,后來(lái)三條腿逐步空心,成為袋狀足,加大了受熱面積和鬶的容積,造型也更具有美感。

龍山文化 陶鬶 上海博物館藏

國(guó)內(nèi)外學(xué)界對(duì)陶鬶的外觀、功能以及象征意義都做了很多研究探討,普遍認(rèn)為它的外形與鳥(niǎo)類有關(guān),是老祖宗們對(duì)鳥(niǎo)圖騰的崇拜的一種具象化,有專家稱之為“形象與情感的統(tǒng)一”的藝術(shù)本質(zhì)。

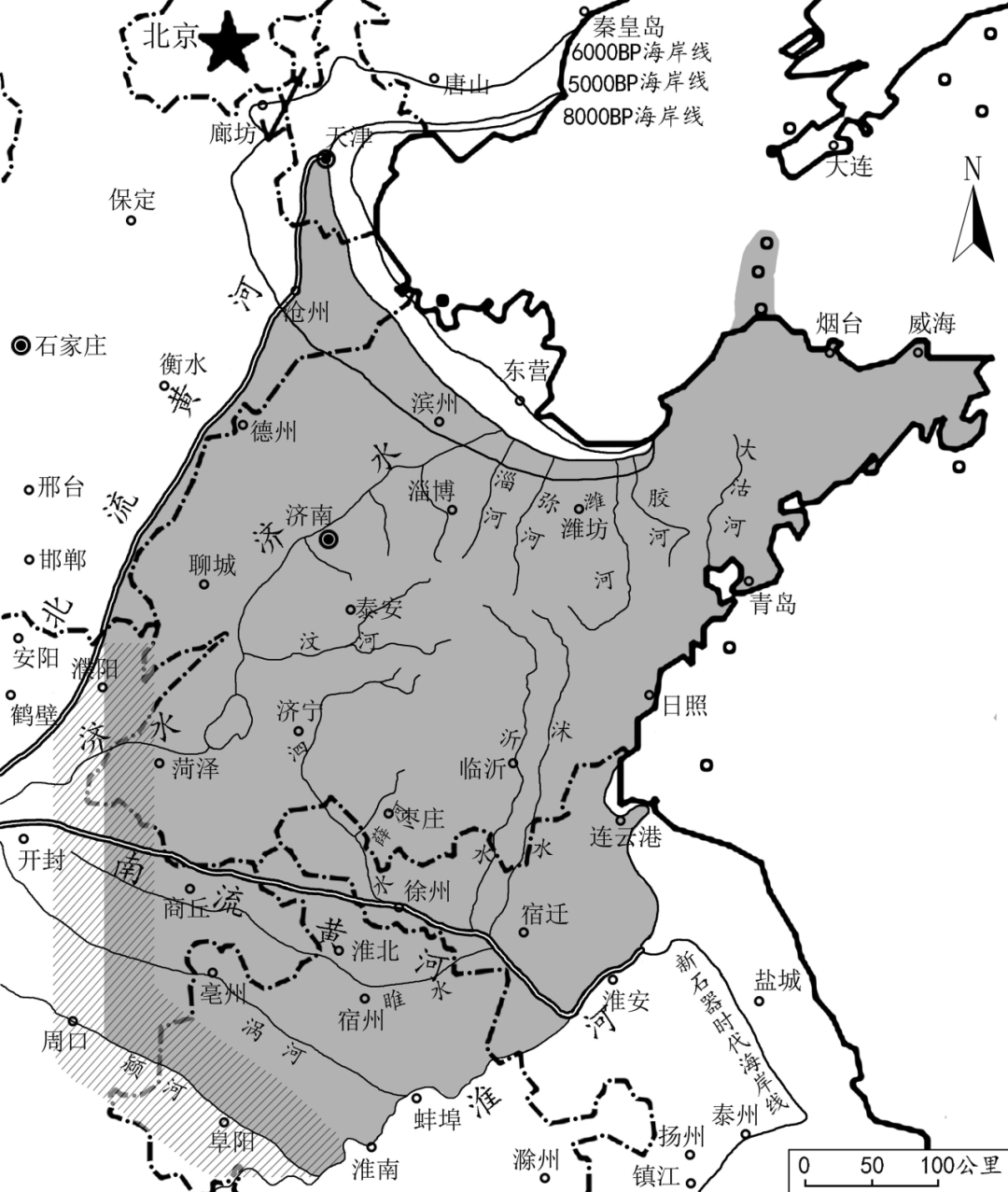

我院收藏的這件陶鬶出土自徐州花廳遺址。在考古學(xué)范疇上花廳所屬的地理位置是海岱地區(qū)。“海岱”這個(gè)詞語(yǔ)源于《尚書(shū)·禹貢》,海是渤海,岱是泰山。這個(gè)名字自80年代起在考古學(xué)界普遍使用,將大汶口——龍山文化系統(tǒng)的分布范圍命名為“海岱歷史文化區(qū)”,簡(jiǎn)稱“海岱地區(qū)”,就現(xiàn)今的行政區(qū)劃而言,如下圖。

花廳遺址距今五千多年,通過(guò)考古發(fā)掘,這里發(fā)生了一場(chǎng)南北文化融合。

通過(guò)52、53年的試探性發(fā)掘,南京博物院等單位在80年代及新世紀(jì)初又對(duì)花廳開(kāi)展了5次發(fā)掘,從出土文物看,花廳的文化面貌同時(shí)具備大汶口和良渚兩種文化因素,部分器物更是同時(shí)具備大汶口與良渚兩種文化因素。

大汶口文化 陶豆 南京博物院藏

欒豐實(shí)曾經(jīng)指出:“崧澤文化時(shí)期來(lái)自北方的影響較大,在許多崧澤文化遺址中存有大汶口文化因素……”而到了大汶口文化晚期,良渚文化發(fā)展壯大,甚至步入文明,南北雙方勢(shì)頭逆轉(zhuǎn),在距今5千年前后,良渚文化擴(kuò)張到淮河流域。

大汶口文化 鏤空器座 花廳遺址出土

對(duì)于發(fā)生在花廳五千年文化融合的原因,學(xué)界普遍認(rèn)為是來(lái)自南方的良渚文化先民北上,而北上的原因則有不同推測(cè)。有認(rèn)為是遭遇水患的良渚先民不得不北上遷徙,有認(rèn)為是南北方通過(guò)姻親、結(jié)盟的方式進(jìn)而逐步文化相融、北大教授嚴(yán)文明則直接提出:來(lái)自南方的良渚文化部落通過(guò)武力征服了當(dāng)時(shí)居住在花廳的大汶口文化先民。

在良渚文化強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的同時(shí),大汶口文化步入衰落的晚期,蘇北一帶繁榮的大汶口文化走向落寞,但文明是不會(huì)中斷的,在此時(shí)期的魯東南地區(qū)、淮北地區(qū)逐漸繁榮起來(lái),學(xué)者推測(cè),是海岱地區(qū)南部的部落搬遷了過(guò)去,開(kāi)始了新的故事。

參考文獻(xiàn):

1.1987年江蘇新沂花廳遺址的發(fā)掘[J];文物;1990年02期.

2.本報(bào)記者 于鋒; 花廳遺址,五千多年前的“文化兩合”[N];新華日?qǐng)?bào);2023年4月21日.

3.花廳:新石器時(shí)代墓地發(fā)掘報(bào)告[M];文物出版社;2003年6月1日.