錫博新展|風(fēng)云三尺——春秋吳王僚劍特展

展覽時間: 2022年11月25日(周五) - 2023年6月04日(周日) 展覽地點: 無錫博物院一號展廳前言

回望春秋戰(zhàn)國,數(shù)百年連橫合縱,諸國間征伐不斷。時人或披甲揮戈,保家衛(wèi)國;或執(zhí)劍沙場,揚名天下。在那個群雄紛爭的時代,青銅鑄造工藝與冶煉技術(shù)取得了巨大進(jìn)步,精美絕倫、馳名列國的吳越青銅兵器便是最好的見證物之一,“吳戈越劍”的美名更被人們所稱道。吳王僚劍來自兩千五百年前, 歷經(jīng)歲月、飽經(jīng)滄桑,卻劍鋒如故,光彩依舊,英氣猶在;其所承載的魅力彌久逾濃,于無聲處,似乎蘊(yùn)藏著千言萬語,即將向我們訴說一段“劍與人”的傳奇往事。

一、名劍雄主

吳王僚(?—公元前515年),姬姓,名僚,又名州于,吳王馀昧之子。公元前527年,吳王馀昧去世,吳王僚繼位(公元前527年—公元前515年在位)。

公元前527年(吳王馀昧四年)正月,吳王馀昧去世,依照吳王壽夢遺命,兄終弟及,當(dāng)立弟季札。但季札避讓,逃位離開。吳人認(rèn)為季子逃避王位,馀昧之子應(yīng)當(dāng)繼位,于是馀昧之子僚被擁立為吳王,是為吳王僚。

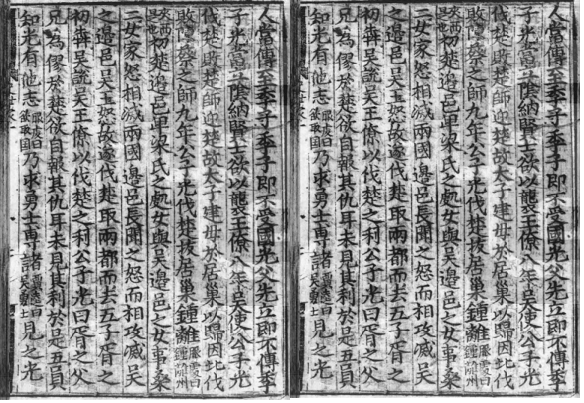

《史記·卷三十一·吳太伯世家第一》

二、劍似流星

春秋 吳王僚劍 長41 , 寬2.8 , 厚0.7 無錫博物院藏

劍整體呈窄長扁條形,扁莖無格,無首,莖、身相連處為斜折肩。前鋒尖銳,兩刃近鋒處略呈弧形內(nèi)收,向后漸寬。劍身中線起脊,直通莖端。莖作梯形,近首處最窄。莖上一穿,位于中部略近折肩處。除莖與兩刃外,劍兩面通身飾有斜“王”字形暗紋。兩縱近脊處有銘文12字:

![]()

吳王僚劍銘文考釋

三、劍芒再現(xiàn)

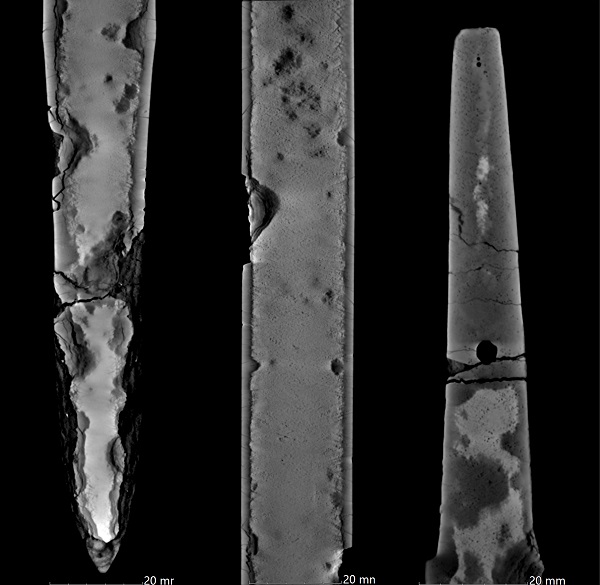

為了更好的保護(hù)文物,無錫博物院將吳王僚劍送往上海博物館文保中心,應(yīng)用X-CT設(shè)備、XRF-XRD聯(lián)用分析系統(tǒng)、光學(xué)顯微鏡對吳王僚劍的保存狀況、內(nèi)部連接結(jié)構(gòu)、表面成分、表面銘文制作痕跡等進(jìn)行了無損分析。幸然,我們得以將分析數(shù)據(jù)與吳王僚劍文物本體進(jìn)行對話,在展示文物外觀的同時,觀眾亦能夠目睹文物的內(nèi)部結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)吳王僚劍更加真實的另一面。

吳王僚劍X-CT檢測

通過無損分析的數(shù)據(jù)可知,吳王僚劍劍身外部是一層致密的氧化層,將基體包裹在內(nèi)部。基體內(nèi)并不是完好的金屬,而是形成了蜂孔狀,這或是表明基體也存在一定程度的均勻腐蝕,可能是某類合金相首先受到了侵蝕。劍銘清晰,在致密氧化層上,深度約0.25mm,整體均勻,與表面顯微觀察為非刻制的結(jié)論一致。

從顯微照片及3D合成照片觀察字口痕跡,12字銘文判斷為非刻劃而成,字口內(nèi)未見嵌金現(xiàn)象,肉眼所見黃色部分實為土質(zhì)。劍表的“王”字紋與劍體齊平,反應(yīng)了其表面處理時的溫度和時間與通常認(rèn)為的吳越劍菱形紋有所不同。

春秋 吳王僚劍 CT圖

吳王僚劍顯微分析