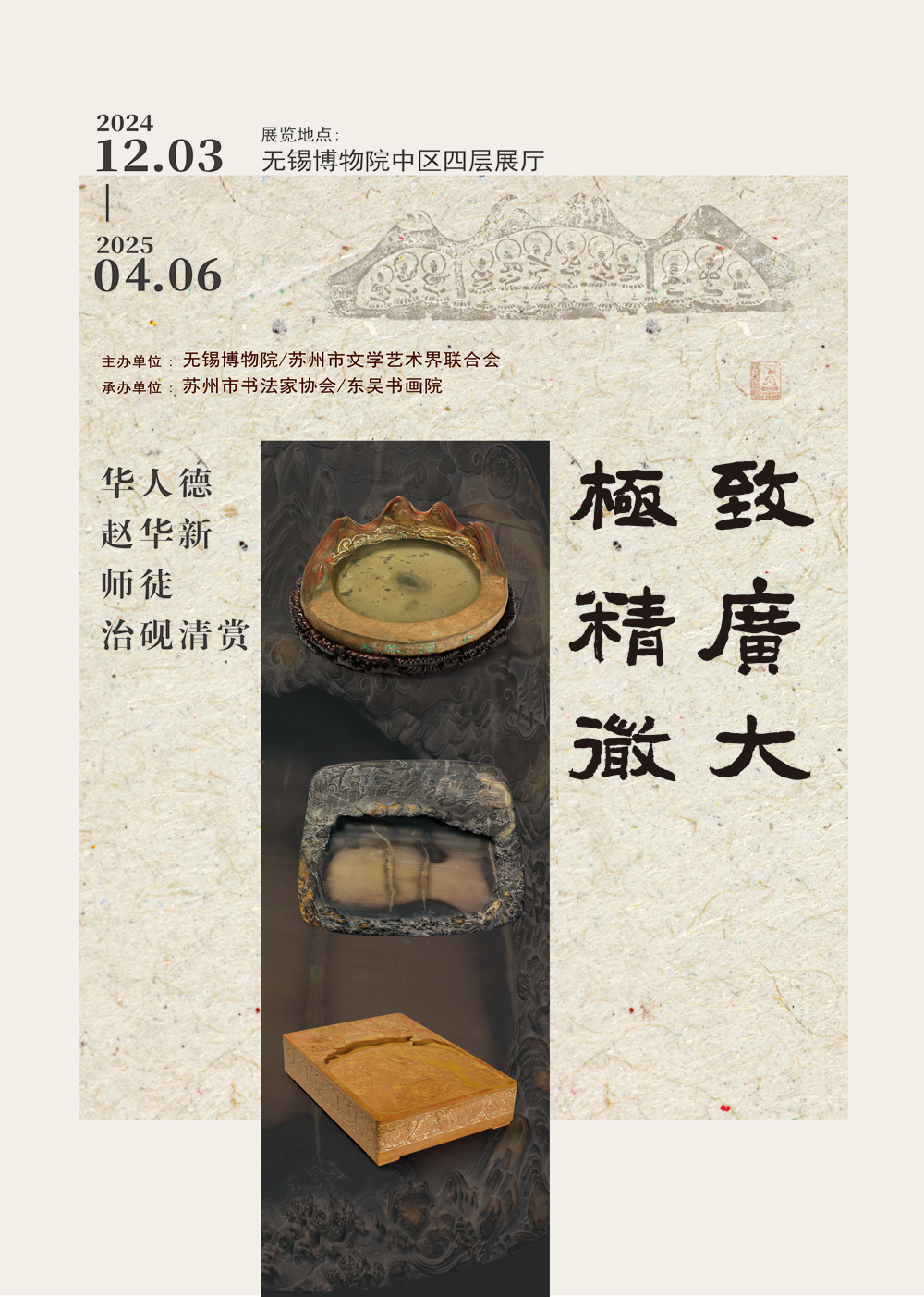

致廣大 極精微——華人德、趙華新師徒治硯清賞

展覽時間: 2024年12月03日(周二) - 2025年4月06日(周日) 展覽地點: 無錫博物院中區四層展廳

展覽時間:2024.12.3—2025.4.6

展覽地點:無錫博物院中區四層展廳

硯為文房四寶之一,從實用的角度而言,其不如紙筆與書寫的關系密切,但是更具把玩收藏的功能,所以一直深受文人喜愛。尤其到了當代,這種功能得到了進一步強化。蘇州也產石硯,靈巖山下的?村硯已有千年歷史,米芾《硯史》和《西清硯譜》中都有記載。華人德先生認為:“明中葉后,江南逐漸成為全國文化藝術中心。文人士大夫注重居住環境、日常生活的雅致與舒適,他們不僅身體力行地營構,還通過品評文字、著述進行倡導,引領社會風尚。他們親自參與設計、布置,甚至創作。不求宏大,只求精致;鄙視豪侈,贊賞簡潔;反對繁縟,推重古雅天然。工藝匠作,多依此為準繩、標桿,發揮才情,創新改革,精益求精,突顯出濃厚的地域特色,成為江南文化的重要組成部分”。蘇派硯雕自清初顧二娘至民國陳端友,成為引領全國硯雕的潮流。

華人德與趙華新師徒合作的“致廣大 極精微”硯臺不僅是華人德先生深厚書法功底與趙華新精湛雕刻技藝的完美結合,更是傳統手工藝與現代審美理念的交融之作。每一方硯臺都凝聚了師徒二人的心血與智慧,展現了他們對中華美學精神的深刻理解與獨到見解。本展匯集了華人德與趙華新師徒十年磨一劍的精品力作,共計五十余方硯臺。不僅工藝精湛、設計獨特,更融入了豐富的文化內涵和創意元素。除了精美的硯臺,華人德先生的書法作品也一并呈現。

重 點 展 品

蜀道難硯

此方硯石較大,正面硯堂寬闊,兩道翡翠帶似兩片細葉垂于中間,還有大片的蕉葉白。硯堂四周是一幅波瀾壯闊的蜀道天險圖。上方空間較寬,意象豐富。山嶺巍峨,云騰霧涌,兩崖之間有木橋相連。右側一人坐于車內,身體前傾,神情專注,雙手駕馭著六條螭龍,龍首高昂,龍身矯健,向西而行,體現了“上有六龍回日之高標”的詩意。左側上方山石間刻了一棵神樹,翹立的枝干上停憩著神鳥。彌漫于高山之間的流云多刻成如意狀。硯背題銘為小字行書《蜀道難》全詩。整方硯臺將蜀道的崢嶸奇秀和神秘的傳說故事融為一體,意境雄渾,意蘊雋永。

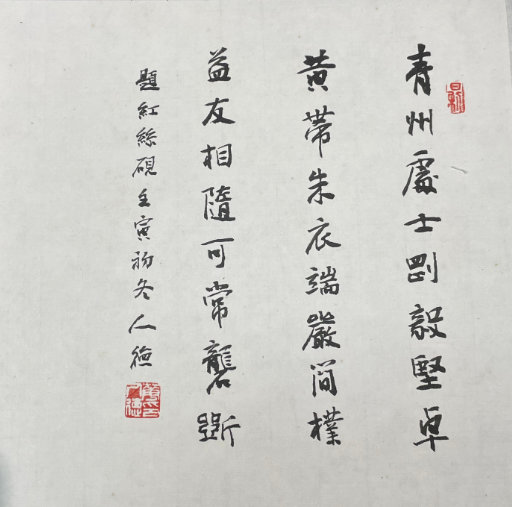

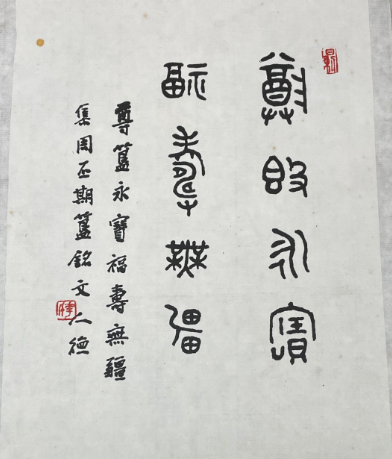

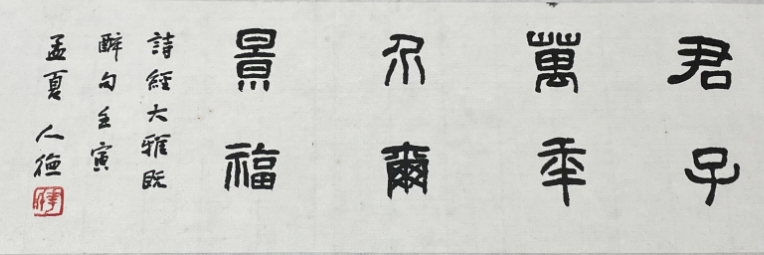

華人德書法作品

雨花硯

硯石色澤光潤,紅、黃、赭色相間,呈不規則形狀,自然分布于全身,華縟卻不浮艷。長方形硯石規整大氣,上方雕刻著由垂棱紋、彩鈴、飄帶組成的垂幔。帷幔下方是兩個飛天,依據的是鞏縣石窟第三窟中一對被稱為“中國最美的飛天”的供養天的形象而刻制的。飛天下方以云紋狀線條向下延伸刻成硯堂,接近邊沿處自然下挖成硯池。飛天下方灑落著花朵、花葉。硯堂邊線較寬,厚實飽滿。硯身較厚,側面四周雕刻著由靈芝、松果組成的紋樣,寓意著長壽如意。這種紋樣在六朝隋唐時的碑刻中較為常見。

華人德書法作品

小須彌硯

此方硯臺用漢代“長生無極”瓦當制成。硯面依形挖出圓形硯堂,呈灰黑色,其余部分保留瓦當本來所帶的黃褐色的土質包漿。讓人耳目一新的是,這方瓦當原來留有一部分殘損的筒瓦的筒身,在設計時有意沒有將這部分磨去,而是依據殘損不齊的形態斫刻出四座起伏不一的山峰。山峰下端刻著一帶如意狀的云朵,云纏山腰,顯出山之峻拔。山峰背面則用淺浮雕的手法刻著三龕伎樂圖,12 位伎樂天造型不一,各執一種樂器,專注而陶醉地在演奏,觀者耳邊仿佛傳來仙樂飄飄。硯臺前端瓦當的側面刻著帶有隸意的六朝真書“小須彌”,是硯臺的點睛之筆。

華人德書法作品