錫博新展|初音——世界口弦文化藝術(shù)展

展覽時(shí)間: 2021年9月30日(周四) - 12月19日(周日) 展覽地點(diǎn): 無(wú)錫博物院中區(qū)三層展廳

展覽安排:

展覽名稱:“初音——世界口弦文化藝術(shù)展”

展覽時(shí)間:2021年9月30日—12月19日

展覽地點(diǎn):無(wú)錫博物院中區(qū)三層展廳

主辦單位:中國(guó)民族博物館 無(wú)錫博物院

內(nèi)容介紹:

口弦是一種具有胚胎型意義的、最為原始的泛音古樂(lè)器。在中國(guó)古代音樂(lè)文化系統(tǒng)中,具有抒情、通神、伴舞乃至話語(yǔ)的功能,是中國(guó)古代頗具詩(shī)性的樂(lè)器之一。《魏書(shū)?樂(lè)志》載:“女?huà)z之簧,隨感而作,其用稍廣”,其中的“簧”就是我們所說(shuō)的口弦,從記載中可得知口弦文化起源的久遠(yuǎn)。

本次展出的200余件口弦來(lái)自全球50余個(gè)國(guó)家百余個(gè)民族。本展覽以出土口弦(口簧)為歷史線索,呈現(xiàn)其早期的萌芽狀態(tài)及發(fā)展衍變的痕跡。通過(guò)音視頻、動(dòng)畫(huà)等多媒體手段,深度解析口弦的制作工藝及演奏特征。將其本身附著的文化功能、文化表達(dá)等信息以獨(dú)特的表現(xiàn)形式,帶您了解全球50余個(gè)國(guó)家百余個(gè)民族的口弦實(shí)物與多姿多彩的文化樣態(tài)。

展品簡(jiǎn)介:

圖例1:云南納西族象形文字“口簧”

或

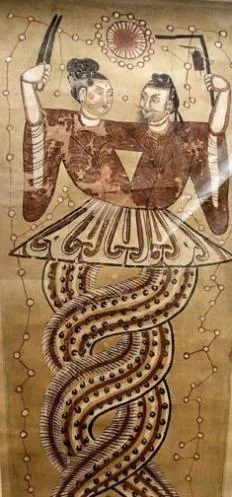

“女?huà)z作簧” (《世本》載)體現(xiàn)了我國(guó)早在母系氏族時(shí)期就有“簧”的記錄。出土的漢代磚畫(huà)或絹畫(huà)中伏羲女?huà)z合二為一的造型,人形蛇軀,兩尾緊緊相交纏繞。各持一簧一笙,寓有陰陽(yáng)交合之意,統(tǒng)攝天地人之道。與現(xiàn)代婚禮中被褥、枕頭里放棗和花生之“生”的繁衍寓意相通。《詩(shī)經(jīng)?小雅?鹿鳴》云:“吹笙吹簧… …”,笙與簧在這里包含著一種原始的巫術(shù)情感,是先民日常生活不可分割的一部分。

圖例2:伏羲與女?huà)z圖

“簧”自先秦至?xí)x逐漸成為貴族及文人雅士的心愛(ài)之物,也是音樂(lè)文化發(fā)展的一個(gè)必然。據(jù)《三輔黃圖》卷三《建章宮》:鼓簧宮,《漢宮闕疏》載:“鼓簧宮周匝一百三十步,在建章宮西北。”足見(jiàn)簧在漢代不僅流行,更體現(xiàn)了其在社會(huì)中的位置。和林格爾壁畫(huà)墓反映了漢代宮廷演奏口簧的情況。

圖例3:和林格爾壁畫(huà)墓線描圖

中國(guó)民族博物館收藏一枚西漢未央宮遺址馬蹄形金屬一體口簧,經(jīng)碳14科學(xué)檢測(cè)為純鐵打制,簧舌與框體無(wú)焊接點(diǎn),是目前世界范圍內(nèi)已知唯一一件金屬一體簧。

圖例4: 西漢長(zhǎng)安未央宮遺址口簧

學(xué)者莫爾吉胡對(duì)口弦文化的研究認(rèn)為,口弦是遠(yuǎn)古人類第一彈撥樂(lè)器,具有胚胎型意義。在人的聽(tīng)覺(jué)神經(jīng)里埋下了對(duì)音的美感情趣及對(duì)音與音之間的距離美感,為人類聽(tīng)覺(jué)意識(shí)種下音的邏輯思維種子,堪稱人類樂(lè)音的“初音”。

口弦作為一種“世界性”的民族樂(lè)器,是人類覺(jué)悟和智慧的發(fā)現(xiàn),保留著原始社會(huì)古風(fēng)遺俗文化形態(tài),彈出了人類音樂(lè)文明的第一道曙光,以原生態(tài)與次生態(tài)并存的格局證明了文化傳播的力量,有著包容因時(shí)空、地域、種族等所產(chǎn)生隔閡的強(qiáng)大力量,映射出世界各民族的社會(huì)生活面貌,是世界文明綿延傳承的生動(dòng)見(jiàn)證。

9.30,讓我們相約錫博,

共同聆聽(tīng)這最初的音樂(lè)之美!