-

“錫博寶藏少兒說”第一期15件錫博寶藏簡介

活動時間: 2021年1月28日(周四)09:00- 2月28日(周日)17:00

活動地點:

已結(jié)束

詳細(xì)介紹

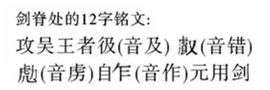

1、春秋 吳王僚劍

此劍整體呈窄長扁條形,扁莖無格,無首,莖、身相連處為斜折肩。前鋒尖銳,兩刃近鋒處略呈弧形內(nèi)收,向后漸寬。劍身中線起脊,直通莖端。莖作梯形,近首處最窄。莖上一穿,位于中部略近折肩處。除莖與兩刃外,劍兩面通身飾有斜“王”字形暗紋。兩縱近脊處有銘文12字,自劍尖至劍首順列兩行,各6字。

經(jīng)國內(nèi)頂級的青銅器專家考證,劍主為吳王僚,而此劍為僅見的一把王僚即位后自銘劍,它的發(fā)現(xiàn)對于研究吳國青銅器以及吳越歷史都有著極其重要的意義。

2、南宋 龍泉窯梅子青鬲式爐

龍泉窯屬南方青瓷系統(tǒng),位于浙江省西南部龍泉境內(nèi)。龍泉窯創(chuàng)燒于北宋早期,南宋晚期是龍泉窯的極盛期,元代在燒大件器物的技術(shù)上有突破,明中期以后逐漸走向衰落,一直延續(xù)至清代,其燒瓷時間約有七八百年的歷史。

現(xiàn)無錫博物院所藏南宋龍泉窯梅子青鬲式爐,口徑14cm,腹徑14.5cm,高11.8cm。折沿,短頸,圓鼓腹;肩部一圈凸棱,腹部至足部凸起三條棱筋原系仿青銅器的裝飾紋樣,因凸起處釉層較薄,呈淺白色,俗稱“出筋”;下承三乳足外撇。通體施青釉,釉色光澤淡雅溫潤,宛如梅子初青,整體造型古拙雅致,具有穩(wěn)重感。

鬲式爐,爐式之一,流行于宋至明。鬲式爐系仿照商周時期青銅鬲樣式而作,是龍泉窯的上乘佳作。宋代有焚香和祭祀的習(xí)俗,不同質(zhì)地、不同式樣的香爐多有流傳,而南宋龍泉窯燒制的青釉鬲式爐因為造型與釉色之美極受后世珍視。南宋官窯燒制的鬲式爐,當(dāng)時是專供皇室祭祀或陳設(shè)之用,而龍泉窯燒制的瓷器雖然不是專為供官,但其中精品的收藏價值和觀賞價值并不在官窯之下。

3、元 連生貴子紋高足金杯

金銀器在我國已有三千多年的歷史,是中國工藝美術(shù)的重要門類之一。無錫博物院收藏有一件元代“連生貴子”紋高足金杯,是國家一級文物,十分珍貴。

高足杯又稱馬上杯,多為瓷制,盛行于元代,有專家認(rèn)為它適用于蒙人善騎喜飲的習(xí)俗,最初為馬上飲酒而制。此杯口沿內(nèi)側(cè)和圈足底邊各鏨刻有一圈卷云紋,重點是杯心中央鏨刻出的“連生貴子”圖案:一個面相清秀的胖娃娃作蹲狀,身穿交領(lǐng)窄袖短衫,兩手執(zhí)蓮荷,正嬉戲玩耍,形態(tài)活潑可愛,周圍蓮花簇?fù)怼D案喜慶吉祥、寓意美好、經(jīng)久不衰。

在金杯口沿外側(cè)有銘文“鄧萬四郎十分赤金”(即制作商鋪款識,相當(dāng)于注冊商標(biāo)),因此這是一件非常難能可貴的牌子貨,對當(dāng)時的金銀器匠作研究具有較高的史料價值。

這件高足金杯,1960年4月出土于無錫市南郊雪浪鄉(xiāng)軍嶂山堯歌里元代錢裕夫婦合葬墓。根據(jù)墓志銘記載,墓主人錢裕生于南宋淳祐七年(1247),卒于元延祐七年(1320),葬于元至治元年(1321),是五代十國時期吳越王錢鏐的后裔,也是當(dāng)時一位極有影響的地方豪紳。無錫錢氏是望族,像錢穆、錢偉長、錢鍾書等等也都是錢氏后代的閃亮人物。

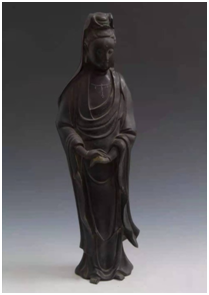

4、明 “石叟”款銅觀音像

觀世音菩薩是佛教中慈悲和智慧的象征,無論在大乘佛教還是在民間信仰中,都具有極其重要的地位。

無錫博物院藏明銅嵌銀絲“石叟”款觀音立像,從形態(tài)上看,觀音像姿態(tài)嫻雅、端莊,一副普度眾生、解救大眾的模樣。觀音立像刻畫細(xì)致,線條流暢,背部錯銀“石叟”二字款,縱向,體兼隸篆。

石叟是明崇禎年間福州僧人,還是一位出色的冶煉高人和雕塑藝術(shù)大師。他做的佛像、銅爐名揚四海,英國大英博物館把石叟制的銅佛像、銅香爐列為重要東方藝術(shù)品,他被英國收藏家譽為是“中國古代偉大的藝術(shù)家”。石叟作品之所以取得巨大的藝術(shù)成就,其奧秘所在與明代高度發(fā)達(dá)的冶銅技術(shù)密不可分。

石叟款的銅造像區(qū)別于一般宗教造像,其高超的藝術(shù)魅力,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了供奉朝拜的實用性。其造像的神韻和精湛的技藝,使得銅器制造藝術(shù)煥發(fā)出無限光彩,更增強了作品的藝術(shù)表現(xiàn)力和感染力。

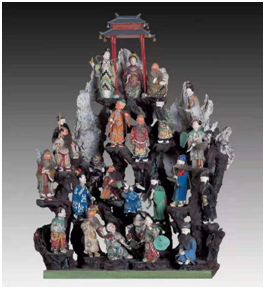

5、清光緒 泥塑蟠桃會

清光緒泥塑“蟠桃會”,由清末民間藝人周阿生手塑、陳杏芳上彩;現(xiàn)藏于無錫博物院,國家二級文物。

這件文物的來源頗為傳奇。清光緒十年(1884)十月初十,是慈禧太后的五十壽誕,全國各地官員都為送賀禮之事絞盡腦汁。當(dāng)時的無錫縣令別出心裁,呈送給慈禧太后一件名為“蟠桃會”的大型惠山泥塑作品。由于泥人“細(xì)貨”制作工序復(fù)雜,且容易損壞,為防萬一,當(dāng)時趕制了兩件一模一樣的“蟠桃會”,一件送往北京,一件留在無錫備用。歲月流轉(zhuǎn),入宮的那件現(xiàn)已不知去向,而這備用件雖幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),卻保存完好,最終進(jìn)入無錫博物院收藏。

此件泥塑以王母娘娘過生日開蟠桃會,邀群仙赴會慶賀為場景。整體像一座山,最上面是一個大紅色的閣樓,閣樓的牌匾上寫著“蟠桃會”三字。閣樓下方,24位神仙分四層站立,王母娘娘高高坐在最上層,南極仙翁和麻姑分站兩側(cè)。細(xì)細(xì)觀看,每個神仙的表情與服飾都不一樣,他們有的捧著仙桃,有的拿著荷花,個個表情生動,面帶微笑,就像縮小的真人,站在山上,一副飄飄欲仙的模樣。群仙祝壽的場景非常符合壽誕喜慶的氣氛,也暗喻慈禧太后如王母娘娘般長生不老、永享富貴。

同時,“蟠桃會”的主題也迎合了慈禧太后喜歡看戲的癖好。據(jù)史料記載,慈禧非常愛看戲,也懂戲,是個“日必觀戲”的超級戲迷。而這件作品,就是按照傳統(tǒng)戲曲《蟠桃會》制作的手捏戲文。其中的24位神仙,都是按照戲曲當(dāng)中的人物扮相為原型,通過藝人高超的技藝所創(chuàng)作出來的泥人形象,有戲曲人物憨態(tài)可掬的笑容,也有戲曲表演中優(yōu)雅飄逸的動作。各式各樣的戲曲人物匯聚在一起,仿佛正上演著一臺精彩的戲曲演出。這使得“蟠桃會”在眾多豪華賀禮中脫穎而出,深得慈禧老佛爺歡心。

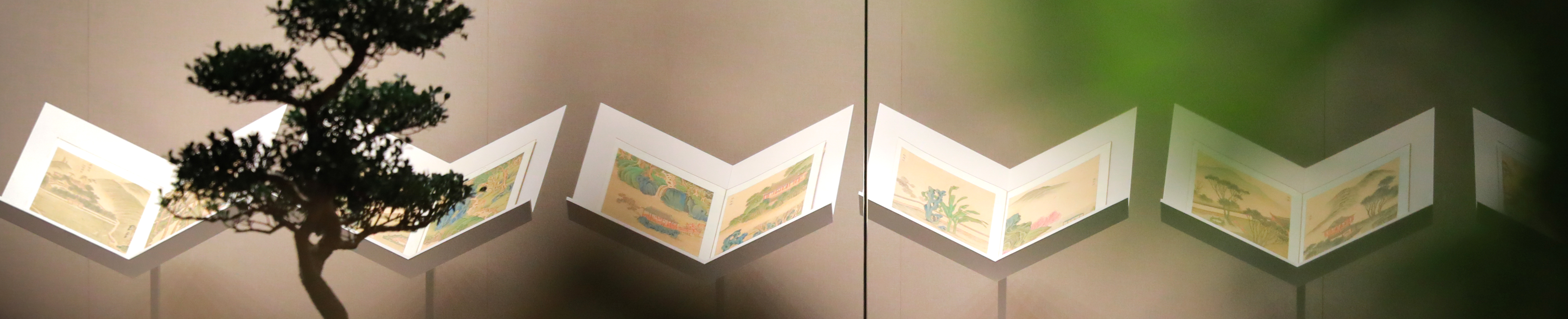

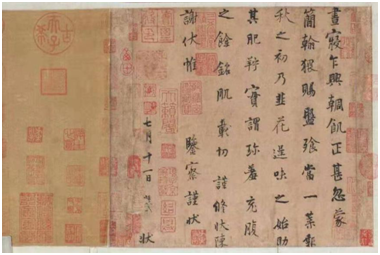

6、五代 楊凝式韭花帖卷

楊凝式(873—954年),字景度,號虛白,陜西華陰人。唐末為秘書郎,五代時官至太子少師,也稱“楊太師”。他曾佯瘋自晦,所以“楊瘋子”便成了他的雅號。他能吟詩,多雜詼諧,尤善于書札。楊凝式在書法史上被認(rèn)為是承唐啟宋的重要人物,早年師法歐陽詢、顏真卿等,再上溯二王。他的書法不僅豐富了唐楷的新境界,還開啟了宋代尚意書法的先河。

《韭花帖》的字體介于行書和楷書之間,布白舒朗,清秀灑脫,深得王羲之《蘭亭集序》的筆意。《韭花帖》被稱天下十大行書之一,排第五。目前所知的《韭花帖》有三個版本,本帖為清宮舊藏本。

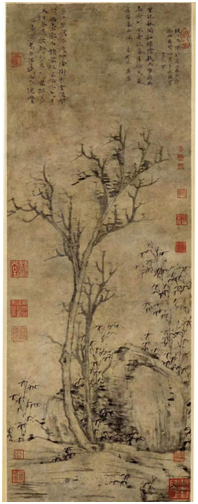

7、元 倪瓚苔痕樹影圖軸

倪瓚的畫存世不多,該作繪于洪武五年,當(dāng)時倪瓚七十二歲,為其卒前兩年,是極晚年之作。構(gòu)圖、用筆、用墨以及畫面意境無不體現(xiàn)其典型的超逸畫風(fēng),但又極具晚年特色。與其最為著名的一河兩岸三段式章法構(gòu)圖不同,此幅無山無水,僅畫高大的枯樹兩株、大石一塊及清竹數(shù)叢。枯樹畫得高大堅挺,表現(xiàn)的是君子般堅貞高潔的品質(zhì)。樹身基本不皴擦,也未畫樹葉,以枯筆繪成,十分簡潔,給人以疏曠、冷寂之感。大石用側(cè)峰,以干而帶毛的渴筆作折帶皴。竹枝極細(xì),似斷還連,竹葉不多,清氣逼人。整個畫面枯筆淡皴,用筆簡逸,充滿了畫家的自我性靈。

倪瓚畫存世極少,1978年此圖被國家書畫鑒定小組定為真跡,并于1987年榮歸故里,入藏原無錫市博物館(今無錫博物院),為無錫留下了一段風(fēng)雅的故事。

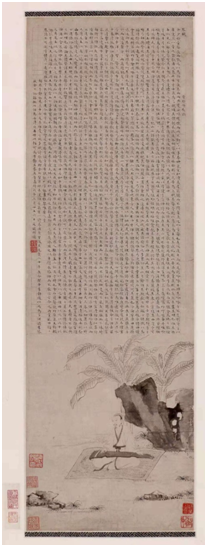

8、明 文徵明蕉石鳴琴圖軸

文徵明是繼沈周之后吳門派的領(lǐng)袖,詩文書畫樣樣精通,名重一時。他還和唐伯虎、祝枝山、徐禎卿,組了一個“江南四大才子”的天團,以才華橫溢、性情灑脫聲名遠(yuǎn)播。

這是一件集文徵明書法、繪畫于一身的上乘之作。整幅作品以淡墨寫成,筆致工細(xì)清和;畫面布局別致,書法、繪畫兼?zhèn)洌划嬌侠L烏絲欄,以小楷書晉代嵇康的《琴賦》,兩千余字,小楷圓潤蘊藉,寫得十分精到。文徵明創(chuàng)作此篇《琴賦》時,正是其人生中笑傲湖山、意境暢適之時。畫中琴士于席上撫琴,背倚湖石。芭蕉舒卷自如,搖曳石后,饒有泰然縱意的神韻,令人耐不住尋味此間人物的故事。

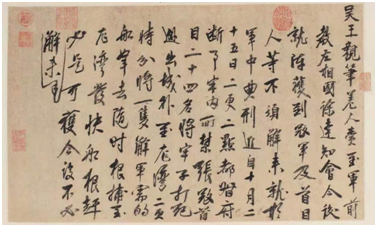

9、明 朱元璋手諭卷

這封公文是朱元璋寫給他麾下的著名大將徐達(dá)的,日后再擒獲敵寇不必再押解回來處理,可以在軍中就地處決,原因竟是之前被捕關(guān)押的張士誠部眾不僅成功越獄,還殺了獄卒,劫走了軍需船只,這一波真是血虧。

此手諭書寫時純出于自然,不拘繩墨,儀態(tài)生動,別具風(fēng)神。卷首尚為楷書,隨著書寫時情緒的波動,漸趨行楷,因此后半段筆墨放縱,頗有氣勢。整體書風(fēng)渾厚古樸,雄強豪放,很能表現(xiàn)朱元璋殺伐決斷的英雄氣概,是稀有的朱元璋傳世真跡之一。

10、元 山形石筆架

筆架亦稱筆格、筆擱,即架筆之物也,中國傳統(tǒng)文房常用器具之一。在書畫創(chuàng)作構(gòu)思或暫思時藉以置筆,以免毛筆兜轉(zhuǎn)污損他物,為古人書案上最不可缺少之文具。

該筆架通體素黑,為楚石質(zhì)地,看似樸拙,卻不失自然巧妙。該件筆架整體為遠(yuǎn)山造型,群山中間高,兩邊漸低,高低錯落,不下數(shù)十座山頭。從正面看,在層巒疊嶂的遠(yuǎn)山中,有茂盛蒼翠的樹木,藏著露著屋脊的亭臺樓閣,群山下是涌動的流水,一艘船正從群山中駛出。筆架的背面十分細(xì)致地刻畫了兩層的樓閣和繁茂的樹木,亭臺欄桿的紋飾和樹木的紋理都清晰可見。筆架正反面紋飾造型完美的合為一體,相互呼應(yīng),儼然一幅生動的山水畫卷。

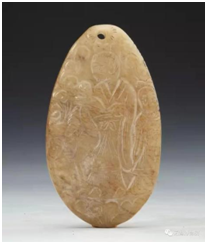

11、唐 青玉人鹿圖佩飾

唐朝時期,貴族階層都隨身佩玉,彰顯自己的氣質(zhì)和風(fēng)范,而玉器的形制和紋飾也有著很大的自由度,不像以前那樣有著嚴(yán)格的規(guī)定。唐朝的玉佩華麗耀眼,是身份的象征。古裝電視劇中也經(jīng)常會有關(guān)于玉佩的套路,比如玉佩尋親,一找一個準(zhǔn),功能堪比身份證。可見玉器在唐朝極為重要。

其實,唐朝還是玉文化極為重要的轉(zhuǎn)折期,實現(xiàn)了由“禮玉”“葬玉”向?qū)嵱糜衿骱妥诮逃衿鞯霓D(zhuǎn)變。唐代的玉器圖案頗具浪漫主義色彩,顯示出濃厚的生活氣息和獨特的時代風(fēng)格。

無錫博物院藏唐代青玉人鹿圖佩飾,國家一級文物,于1976年無錫市郊區(qū)揚名鄉(xiāng)鄧灣里(俗稱“顧大墳”)明代顧林墓出土。此玉佩質(zhì)地為新疆青白玉,呈蠟狀光澤,器身遍布牛毛紋,色如甘栗,顯示其黃土沁色已深透其中。佩在手中,古意盎然,非有千年歷史不能形成,應(yīng)是墓主人顧林生前所收藏的古玉。

玉佩紋飾構(gòu)思相當(dāng)精巧,主題為一人撫鹿,從正面看,此人身穿廣袖高領(lǐng)衫,腰束帶,腳蹬云頭履,右手撫摸身旁鹿背,左手食指指著鹿嘴,其裝束神態(tài),舉手投足之間,透出一種瀟灑、飄逸的隱士風(fēng)度。玉佩左側(cè)有一鹿,似要伸出舌頭來舔主人手指,甚是可愛。玉佩右側(cè)有一小童,手捧一缽,表情恭敬而充滿童稚,整體紋飾使用了淺浮雕的碾磨技法。

有意思的是,玉佩背面是人、鹿、童子的背影,與正面紋飾相呼應(yīng),使佩飾陡增了立體效果,用淺浮雕的技法奇特地表現(xiàn)出了圓雕的效果。整體看來,此玉佩布局均勻有方,緊湊而不繁雜,豪邁而又飽滿。

12、元 春水玉帶扣

無錫博物院藏元“春水”玉帶扣,1960年江蘇省無錫市大浮鄉(xiāng)堯歌里元代錢裕(1247-1320)墓出土,國家一級文物。此件玉器由帶扣和帶鉤兩部分組成,因埋藏于地下長達(dá)600余年之久,故器身遍布土沁及灰斑;整體呈橢圓形,中部微微凸起,底部有扁環(huán)襯托。

所謂“春水”,是指遼金元代的北方貴族在春季進(jìn)行圍獵之時,放海東青捕獵天鵝的場景。從命題可知,這件玉器應(yīng)該是塑造了一幅春天到了,野味滿天飛的景象。不過這件作品,作者一反常見的“春水”玉鶻啄天鵝頭顱的表現(xiàn)手法,采用鶻飛于荷上回首尋覓的瞬間,擴大了表現(xiàn)空間,極富藝術(shù)感染力。

從制作工藝來看,此件“春水”玉帶扣共分四層,紋飾豐富,采用了淺雕、深雕、鏤雕相結(jié)合的制作方法;以粗線條為主,動物羽毛、葉子脈絡(luò)等刻以細(xì)陰線,而草卉等都以粗線條的深雕法琢制。玉器背部留有較明顯的砣碾痕,棱角鋒利,使線條更顯質(zhì)樸、硬朗、渾厚,給人以布局合理、勻稱、毫不做作的感覺,是同類題材中的精品。“春水”玉飾,設(shè)計之巧妙,雕刻之精細(xì),堪稱元代玉雕工藝中的精品。

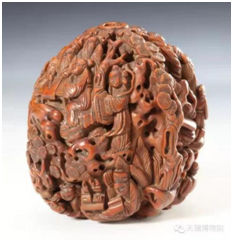

13、清 楊芝山款西園雅集圖核雕

無錫博物院藏清楊芝山款“西園雅集圖”核雕,詳細(xì)還原了由北宋文壇泰斗蘇軾、蘇轍兄弟在駙馬都尉王詵府邸西園組織的西園雅集盛況。蘇東坡執(zhí)筆題詩,氣度非凡;西園主人王詵站在身后,拱手凝視;左邊是詩人蔡肇,手捋胡須,若有所思;旁邊的侍女披巾飄拂,神態(tài)和裝束頗有富貴風(fēng)韻。右下方樹蔭深處有一條石案,案上放著文房四寶,旁邊蘇轍執(zhí)卷讀書,書童準(zhǔn)備從爐上提壺沏茶。左下方崖壁邊,書畫大家米芾正揮筆疾書,侍童抬頭捧硯侍侯。另一側(cè)的方幾上,畫家李公麟潑墨揮毫,旁邊黃庭堅手搖芭蕉扇看得全神貫注。右邊的太湖石上,身著袈裟的圓通法師盤坐在蒲團上講經(jīng),詩人劉涇靜心諦聽。下面古樹之下,道士陳景元正在撫琴彈撥,詞人秦觀在一旁袖手聆聽。作者將西園勝景與惟妙惟肖的人物活動交融在一起,充分表現(xiàn)了宋代文人向往的清幽仙境。

核雕背后銘文記錄:這件作品是楊芝山贈送給友人“星槎”的。據(jù)文獻(xiàn)記載,楊芝山是清代晚期的核雕藝術(shù)家,無錫南門江溪橋人,擅長鐫刻人物。這件作品構(gòu)思奇巧,方寸之間布局縝密,技藝精妙,令人嘆為觀止。

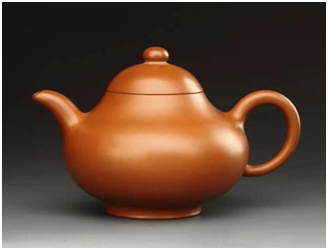

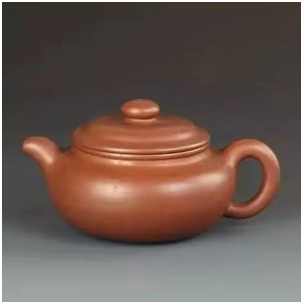

14、清 邵大亨制仿鼓壺

邵大亨,活躍于嘉慶、道光年間,宜興上袁村人,是清中期一代制壺大家,技能全面,壺型設(shè)計、煉泥調(diào)砂、打坯制壺?zé)o不登峰造極。他創(chuàng)制了紫砂壺新造型——仿古壺,又名仿鼓壺,是其紫砂光素造型代表之作。除了仿古壺,膾炙人口的魚化龍壺、一捆竹壺都是他設(shè)計的。其制壺以氣韻見長,所作多簡潔莊重,氣度不凡,有“一壺千金,幾不可得”之譽。

無錫博物院所藏大亨仿古壺造型飽滿有力,端莊大方,風(fēng)格醇厚。壺身、壺蓋及壺鈕皆以飽滿的扁圓形為主,而壺嘴、壺把以及裝飾在壺口的兩條燈草線則與壺身銜接自然天成,并于壺蓋內(nèi)鈐瓜子印“大亨”二字。整壺彰顯出圓而滿、圓而潤、圓而挺的骨肉亭勻之感,充滿了傳統(tǒng)紫砂的古拙素雅氣息,為紫砂藝術(shù)史上的一件圭臬之作。這件仿古壺傳承有序,早年從上海原黃金榮公館流出,幾經(jīng)周折后無錫博物院才有機遇征集此紫砂珍寶。

大亨不僅壺藝精湛,更值得稱道的是其高尚的品格。據(jù)記載當(dāng)時一縣令得知大亨壺金貴,傳大亨到衙門聽命做壺,大亨不從,被衙役死打,皮開肉綻,仍不從。最后是師爺從中斡旋,大亨勉強胡亂捏些泥團,才敷衍應(yīng)付了事,顯示出了他不畏權(quán)貴的凜然氣節(jié)。

15、民國 顧景舟制梨形壺

顧景舟(1915—1996),原名景洲,別稱曼晞、瘦萍、武陵逸人、荊南山樵,晚年自號壺叟。顧老出生于宜興上袁村的一個紫砂世家,祖輩都是制壺好手,其在紫砂壺藝上有極為高深的造詣,20歲時就躋身于紫砂名工之列,隨后至上海仿制歷代紫砂名作。

無錫博物院藏這件作品應(yīng)是顧景舟早年作品。梨型壺,形狀似梨而得名。賞梨型壺,看三點:壺色、壺質(zhì)、壺韻。此壺壺型秀美雅致,朱泥砂色純正,胎質(zhì)細(xì)膩油潤。全壺光潔柔滑,顯得文靜秀氣。壺底兩行六字篆書陽文印款“墨緣齋意堂制”,把下鈐“景記”小章,為顧景舟大師早期作品杰作。

顧大師作品風(fēng)格多變,施藝技法嚴(yán)謹(jǐn)精湛,其將工藝之理、文化之理融入紫砂制作過程,被海內(nèi)外譽為“壺藝泰斗”,作品亦為國際各大博物館、文物館收藏。

此件景舟早年梨形壺為2008年無錫博物院建院之時特意征集而來,該作填補了錫博顧景舟作品的空白,使錫博所藏歷代紫砂名家名作系列更為完善和豐富。