-

在線微課 | 茶文化系列之盛唐茶風

活動時間: 2020年4月30日(周四)14:41- 5月5日(周二)14:42

活動地點:

已結束

詳細介紹

在開始本期文博課堂之前,美好的春光讓人不禁想吟詩一首:

春日山中對雪有作

唐 杜荀鶴

竹樹無聲或有聲,霏霏漠漠散還凝。

嶺梅謝后重妝蕊,巖水鋪來卻結冰。

牢系鹿兒防獵客,滿添茶鼎候吟僧。

好將膏雨同功力,松徑莓苔又一層。

肯定有人要問了,“茶鼎”是什么?

我們來看唐代大文學家皮日休怎么說。

“龍舒有良匠,鑄此佳樣成。立作菌蠢勢,煎為潺湲聲。”

——茶中雜詠·茶鼎

皮日休簡單介紹了茶鼎的起源和造型,可能長這樣:

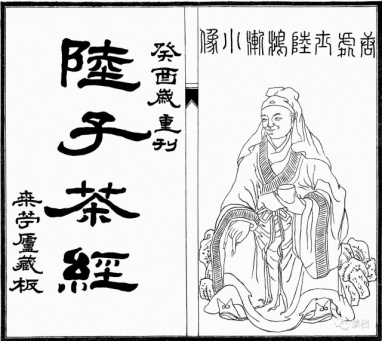

飲茶習慣

唐代的飲茶習慣與現代還是有很大的區別的,因此一些流行于唐的茶具逐漸消失在歷史長河中,譬如這件長得酷似中藥罐子的,可以于明火上煮茶的茶鼎,隨著飲茶習慣的變遷而被人淡忘。說到唐代的茶文化,很多朋友想必第一時間會想到陸羽的《茶經》,這本中國茶文化史上豐碑可以說是為后來的人們飲茶指明了道路方向,書中介紹了茶的起源、采制、茶具、茶葉各個產地乃至各地水質與茶葉品種的搭配,十分科學而詳盡。

上世紀80年代,滿是故事的法門寺地宮重現天日,其中有一套完整而精美無比的唐代鎏金銀色茶具,很好地應證了陸羽《茶經》中飲茶、茶具的內容,讓我們來認識一下。

根據同時出土的《獻物賬》碑載,供奉茶具為:“籠子一枚 ,重十六兩半。龜一枚,重二十兩。鹽臺一副,重十三兩。結條籠子一枚,重八兩三分。茶槽子、碾子、茶羅子、匙子一副七事,共八十兩……琉璃茶碗、柘子一副……”等。

請大家劃一劃重點,這些記錄上的名字對于專家們給出土器物命名、判斷其作用是非常重要的依據。

飲茶流程

這套飲茶流程分為六個步驟:

焙炙--碾碎--篩羅--煮水加鹽--加茶末--品茶

1、焙炙

炙就是烤,這一步驟是為了將茶葉烤干,因為唐代喝茶會把茶葉碾碎,所以會把茶葉烤的很干很脆,這就需要用到烘焙工具——茶籠。茶籠是用來盛放圓形或方形茶餅的器具,一般掛在涼爽通風處,以保持干燥。當茶餅潮濕時,茶籠也可用于焙炙。

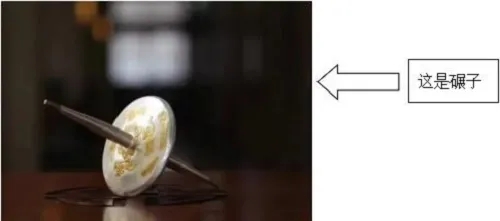

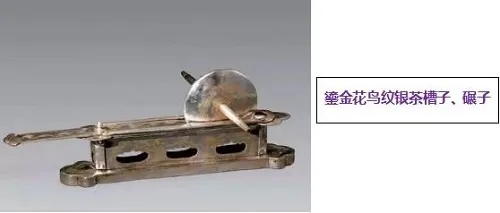

2、碾碎

待茶餅干燥后,將茶餅放入槽子內,用碾軸碾碎。民間的碾一般為木制,內橢圓而外長方,橢圓有利于運轉,外方能防止傾倒,而皇家所用則是高貴奢華的金銀器。

3、篩羅

碾碎的茶葉末有粗有細、有優有劣,顯然不是每顆茶葉末都能被用作泡茶的原料,這就要求其必須經過篩羅,取其精華,去其糟粕,篩羅也叫做茶羅。

茶羅實物過去從未發現過,地宮出土的這件鎏金飛天仙鶴紋壸(kǔn)門座銀茶羅子可以算是絕無僅有的一件。

來,再念一遍它的名字“鎏金飛天仙鶴紋壸門座銀茶羅子”。

里面結構是這樣的:

4、煮水加鹽

等茶葉末準備妥當,就可以燒水了。唐代人認為,煮茶用的水,以山水最好,其次是江河的水,井水最差,奔涌湍急的水不宜飲用。在全國各處水質的品評中,無錫惠山泉的“天下第二泉”之名就是茶圣陸羽親評所得!

水煮沸時,有像魚目的小泡,有輕微的響聲,稱為“一沸”,鍋的邊緣有泡連珠般的往上冒,稱為“二沸”,水波翻騰,稱為“三沸”。只有到三沸時,才能往水里加茶葉末。

唐人飲茶,喜歡加鹽,水初次沸騰時,便應該加鹽調味了。但加多少也必須講求一個度,不能過分加鹽,這樣就喪失了飲茶的初衷。

而精致的上流社會,貯存鹽的器具也是考究的。

分解開是這樣的:

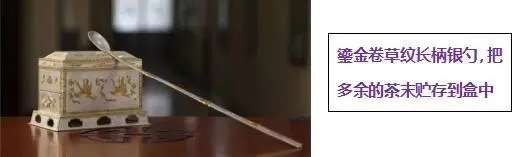

5、加茶末

這是十分具有技術含量的一個步驟,唐代流行兩種飲茶方式,一種是煎茶法,一種點茶法,兩者的差別主要在這一步,我們來看一下煎茶法是如何加茶末的。

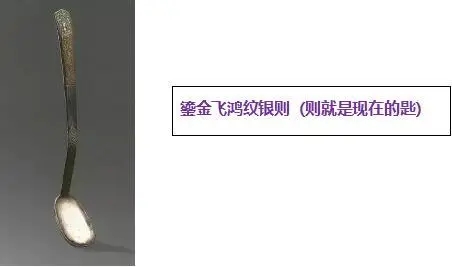

煎茶法要在水“二沸”的時候,先舀出一瓢水,再用竹夾在沸水中轉圈攪動,用“則”(茶匙)量取茶葉末沿著漩渦中心倒下,等水大開,波濤翻滾時,把剛才舀出的水摻入,使水不再沸騰,以保養水面的“沫餑(bō)”,即水面上的白色沫子。

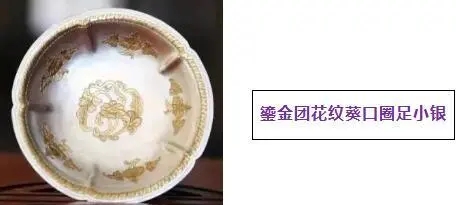

6、品茶

經過了前期充分的準備,終于到了最愉悅的環節。

品茶當然不是簡單粗暴的一口悶,首先要欣賞茶湯,慢慢攪拌,想象輕風吹皺春池,做到“黃金碾畔綠塵飛,碧玉甌中翠濤起。”這樣的賣相堪稱茶道高手。輔以一些精巧的茶盞香匙小物件,方能彰顯皇室的矜貴。

\

以上就是法門寺地宮出土的唐代茶具結合《茶經》中的六個茶道步驟進行的簡單剖析,事實上法門寺出土的茶具并不僅限于文中內容,盛唐時期茶文化之風雅、之深刻從現世的茶具就可以想見。

本期唐代茶文化內容就是這些,后續將帶來茶文化巔峰——宋代茶文化的在線微課,敬請期待!